【No.35】 「波輝く瀬戸の思い出」 技術士(情報工学、総合技術監理部門) 吉村元一 |

||||||||||||

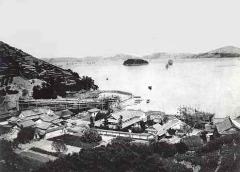

私は“島から島へと渡ってゆくのよ“という歌『瀬戸の花嫁』の舞台である瀬戸内海の島で育った。 これらの風景は三原や瀬戸内海の一部を写したものである(写真1、写真2)。

60歳代になった今でも時を越えて波輝く、風光明媚な瀬戸内海で過ごした幼年・少年時代の思い出が、鮮明に甦ってくる。 幼い時に今は亡き父から聞いた話で歴史上のいつかは特定できないが、かの有名な村上一族・村上水軍の拠点の一つ因島が近くにあり、小早川家時代に二人の侍が島へ見張り・警固のため派遣されたそうである。侍と吉村家との間に関係があるのかどうかは現在では分からないが、吉村家は造船事業等を活発に展開し、地域の発展・活性化に大いに貢献していたようである。 ただ、創業がいつ頃からかははっきりしていない。私の祖父が幼年時代脇差をさし、上下姿で馬に乗って親と一緒に岡本家の土地の見回りをしたのが江戸時代末期であるから吉村家の造船事業等の創業はそれ以前のことになる。ちなみに、祖父は後に吉村家の養子になった。 郷土の歴史、吉村家のルーツ・家系やとりわけ創業者がどんなビジネスモデルを考えて起業し、軌道にのせていったのかに私は非常に興味を持ったことがある。 以前それらを調べようとしたが、昭和初期に寺が焼けて記録が消失したことが判明し、現在史実を追跡する術がなくなっている。過去の事実が風化し、闇に消えていくことは非常に残念でならない。ただ、当時の面影を伝えるものは、大正時代に撮ったこの一枚の写真(写真3)のみである。 私は終戦3ヶ月前の昭和20年5月に生まれた。実際の戦争体験はないが、B29による福山の空襲の時三原までまるで昼間のように真っ赤になったなど色々な戦争の話を聞いたが、広島市内の高校に在学中原爆手帳を持っているクラスメートがいたので戦争と直接・間接に関係している世代であることを改めて痛感したものである。 幼年・少年の頃の記憶といえば、きれいな瀬戸内海の島々で白色五弁の花が咲き、周り一面に香りが漂う蜜柑の木々、麦畑や白い除虫菊の花がきれいに咲いている段々畑の上空を雲雀が鳴きながら飛んでいる光景、枇杷・桃・西瓜・葡萄・蜜柑・柿・ネーブル・オレンジ・八朔等の各季節の豊富な果物等や現在では信じられないことであるが松茸を沢山とったことなどである。 島の生活ではなんと言っても海との関係は切り放すことができず、潮の流れの早い岩場付近やこのような海(写真4)で当時はエンジンのない伝馬船で艪を漕ぎながら釣りをした。今よりもずっと体が小さかったため特に流れの早い所で艪を漕ぐことはかなりの重労働であった。

ところで、写真の中の遠くにある島は耕三寺、平山郁夫美術館やレモンで有名な生口島である。 大潮の時は藻場のある所まで潮が引き、藻場で魚、蛸などを網でとり、小潮の時はそんなに潮が引かず、干潮時でも砂地の途中まで潮があり、深さ1〜2mの所でも蛸が巣を作り、回りに石や貝殻を置いていた。当時は、海水がきれいで海底がよく見え、伝馬船を操りながら「し」字型の金具を取り付けた竹竿で蛸を沢山とることができた。 夏休みは釣りだけでなく、満潮の時は泳ぎ、干潮の時は素潜りをするのが男の子達の日課であった。 ここ(写真5)はよく素潜りをした所で潮が引いているが、干潮近くになると茶色の岩場が幾つか露出してくる。 このような流れの早い所は魚やサザエ等が沢山とれるため素潜りの絶好の場所である。素潜りで魚やサザエ等をとる時潮の流れが早いため海水をのむこともしばしばであり、時には溺れかけたこともあったが、今から考えると不思議なことに本当に溺れた子供はいなかった。私は50歳前後頃からまた素潜りをしたくなり、機会があれば時々素潜りを楽しんでいる。 故池田勇人首相(竹原市出身)が『所得倍増』の高度経済成長政策を展 開しはじめた昭和30年代半ば頃はまだ本当にきれいで素晴らしい自然があった。 日本の経済成長とともに公害等が大きな社会的問題となり、いつの間にか藻場がなくなり、かつて盛んであった磯辺での潮干狩もできなくなり、磯辺近辺に蛸がいなくなるなど生態系は大きく変わってしまった。 現在、かつての果樹園・段々畑等も少子・高齢化の進行とともに減り始め、あちこちが荒れだしている。 また、高度成長で豊かになった頃に人気のあった見晴らしのよい山の中腹にあるようなマンション・一戸建て等(写真6)で現在徐々に空き家が増えており、三原駅周辺のアクセスの良い所のマンション等が好評とのことである。

このような地方のある断片的な一面だけを見ても、今や日本は大きな変わり目・変革の時に差し掛かっているように思える。 61歳になった現在でも藻場やきれいな海の磯辺で魚、貝、蛸等をとった光景が鮮明に脳裏に浮んでくる。かつては自然と共生できたが、既に失われた素晴らしい環境を取り戻すために持続発展可能な循環型社会の早期構築は21世紀の大きな課題になっている。 これからの人生、自然と共生できる豊かな社会構築に少しでも寄与できるように努めていきたいと考える今日此の頃である。 |