テレビで見たと思いますが定かでない記憶をたどってネットで調べたら、善通寺周辺の人々が昔、春と秋の彼岸の中日の春分、秋分の日に、海岸寺から、歩いてぐるっと一周する行事見たことを思い出して、善通寺に行くのでこの機会に弘法大師が幼少のころ歩いたであろう道を歩いてみることにしました。

四国別格二十霊場 第十八番 海岸寺から 四国八十八ヶ所霊場 第七十一番札所 弥谷寺へ

母の実家とされる海岸寺から→71番弥谷寺→72番曼荼羅寺→73番出釈迦寺→捨身ケ嶽禅定(三百年以前は出釋迦寺本堂)→74番甲山寺→75番善通寺

今回は善通寺宿泊のためここまでで終わり

海岸寺でネットで調べた遍路道を聞いたら、奥の院(海岸寺の場合大師堂)に聞きなさいと言われるので、奥の院の納経所で聞くと先週行って来たと言って新聞の記事を見せてくれた、そこで遍路道を聞くと「あそこの断崖は、先週行ったが荒れていてとても歩けない」と言われるではないか、県道を回っていくことを盛んに進められ丁寧に地図まで書いて説明をしてもらった。

県道の道はよく説明してもらえるが、肝心な遍路道は、ダメ、ダメの一点張りで、 2014年今年の流行語大賞候補の『ダメよ〜、ダメダメ』を連想してしまいました。

ネットで調べて道はある程度分かっていたので、遍路道を歩いてみることにしました。遍路道は、弥谷寺から海岸寺へ歩くのが普通らしく遍路の道案内⇒マークが振り返らないとみられない状況でした。集落の人に聞きながらやっとダムサイトの整備された遍路道にたどり着きました。後は、西国三十三観音が目印で谷を詰めて行く感じです。

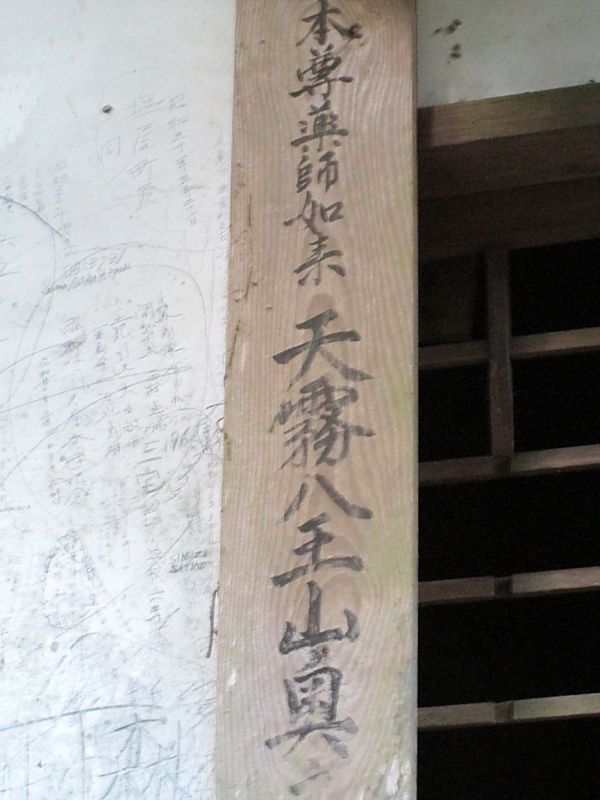

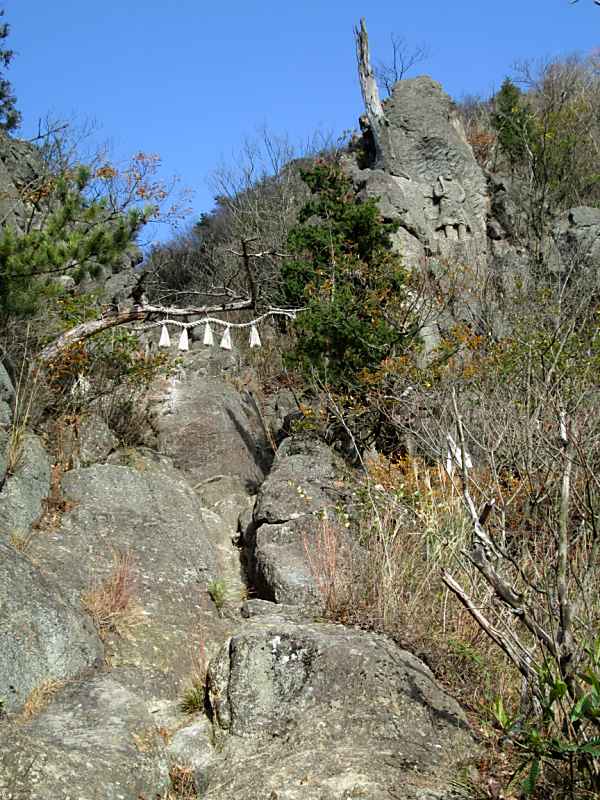

ここまでくれば、歩く人が少ないせいか薄い獣道とも、遍路道ともわからない道を落ち葉を踏みふみ歩きます途中に天霧八王山奥之院の祠があり谷筋をジグザクに攻め上れば間違うことなく尾根道と出合う三差路の天霧峠に着きます、そこには西国第33番像もあります。後は弥谷寺に向かいます。

弥谷寺の納経所で聞いたら一般的には弥谷寺から海岸寺に行く人が多いそうです、ちなみに夏場は、草刈が進んでないので通らない方がよいと言っていました。(谷筋で、マムシが多いのでは?)

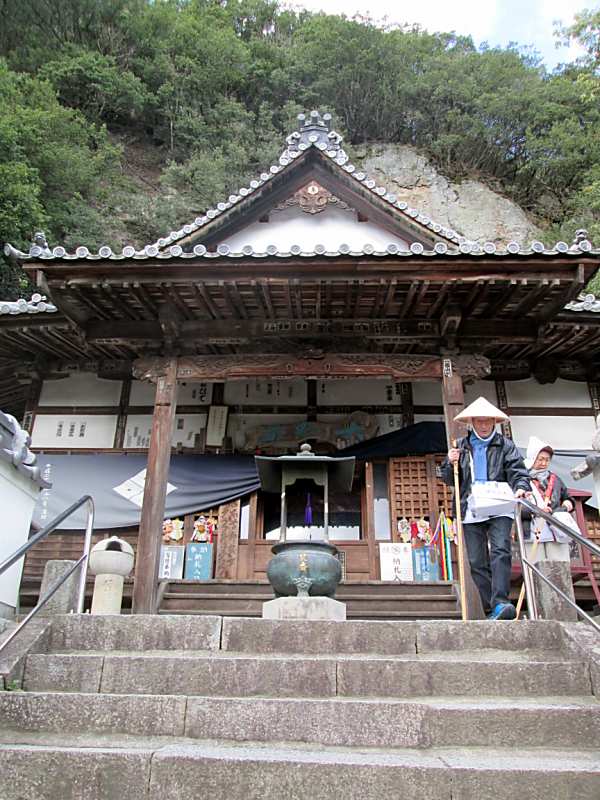

第七十三番札所 出釈迦寺の奥の院 標高481mの捨身ケ嶽禅定

弘法大師が真魚〔まお〕と呼ばれていた7歳のとき、この山に登り、仏門に入って衆生を救済したいという願いがかなうならば霊験を現すよう、もしかなわないのであれば我が身を以て諸仏を供養すると念じて、断崖より飛び降りた。すると紫雲が湧き起こって釈迦如来が出現し、天女が真魚を受けとめたと言われている捨身ケ嶽禅定に行ってみました。

出釈迦寺の納経所の方に教えてもらった参道の登り方は、「電線が奥の院まで行っているので、それに沿って登るように」とのことで、電線に沿って出釈迦寺脇の道を進んでいくと奥の院に登る参道がある。石灯籠の並ぶ車が通れる参道を頂上近くまで登っていくと山門があり、立派なお堂が見えてくる。お釈迦様が現れたと伝えられる場所である。元はここが出釈迦寺であったが、江戸時代に山麓の現在地に移転したとのこと。

弘法大師が飛び降りたという捨身ヶ嶽禅定は、根本御堂の下をくぐって登山道をさらに急な山道を、鎖をつたって岩を登ったところにあるようです。今回はいかなかった。

捨身ヶ嶽禅定の納経印は、出釈迦寺の納経所でもらいました。

車の通れる道がある出釈迦寺に申し出れば車での参拝もOKのようです。

|

|

| 海岸寺駅(乗ってきた列車) | 海岸寺駅 |

|

|

| 海岸寺駅 | 海岸寺 |

|

|

| 昔の道しるべ | 丁石の代わりに西国三十三観音が置かれています |

|

|

| ダムサイトの整備された遍路道 | 遍路道の看板 |

|

|

| 道は人通りが少ないのか歩く道は、薄くついている | |

|

|

| 天霧八王山奥之院 誰もいない寂しい虚空蔵寺の奥之院です。 | |

|

|

| 天霧八王山奥之院の前にある西国三十三観音 十五番 観音寺の石像 | 左の拡大写真 |

|

|

| 途中の石像 | 天霧峠 海岸寺方面からの道と、天霧城址と弥谷寺間の尾根道が出合う三差路で、 立派な道標が二つもある。。西国第33番像もある。 |

|

|

| 天霧峠 | |

|

|

| 天霧峠からの遠望 | 天霧峠の道路標識 三叉路になっていてこの看板がないと何処へ行けば良いか迷う |

|

|

| 弥谷寺の本堂の途中のこの場所に出てきます | |

|

|

| 弥谷寺の本堂 | |

|

|

| 曼荼羅寺、以前有った門先屋旅館が無くなって駐車場になっていました | 曼荼羅寺 |

|

|

| 出釈迦寺 | 曼荼羅寺から見た捨身ケ嶽禅定 |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定への途中 | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定への途中 | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定への途中 | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定 (三百年以前は出釋迦寺本堂) | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定 | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定 | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定 | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定 | |

|

|

| 捨身ケ嶽禅定からの風景 | |

|

|

| 甲山寺 | 善通寺 いろは会館(宿坊) |