|

第四番

唐招提寺

|

巡礼日 | 平成二十一年二月十四日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 唐招提寺(山号なし) | |

| 宗派 | 律宗総本山 | |

| 所在地 | 奈良市五条町13-46 | |

| 天平宝字三年(759)唐の高僧、鑑真和上開基。寺名は、唐の国からきた鑑真和上の招提という意味だそうです。 | ||

|

|

| 世界遺産の碑

1998年「古都奈良の文化遺産のひとつ」として登録された。 |

南大門

鑑真和上千二百年遠忌に再建された。天平様式。 |

|

|

| 金堂

天平建築唯一の金堂。現在今秋落慶予定で解体修理中。国宝。 |

講堂

平城宮の東朝集殿を移築、改造されたもので平城宮の遺構として貴重なもの。国宝。 |

|

|

| 礼堂

奥に東室が続いている。重要文化財。 |

経蔵(右)と宝蔵(左)

経蔵は唐招提寺創立以前からあったものを改造したもので同じ校倉で有名な正倉院よりも古く日本最古のもの、宝蔵は唐招提寺創立後のもの。ともに国宝。 |

|

|

| 鑑真和上御廟入口

入口を真っ直ぐ行ったところが御廟。 |

鑑真和上御廟

鑑真は両目失明等の苦難の後、66歳で渡来し東大寺で授戒を行ったのち唐招提寺を創立、76歳示寂。 |

|

|

| 鑑真和上御廟前

土塀が静かな雰囲気を醸している。 |

芭蕉句碑

講堂奥の旧開山堂脇にある。元禄九年芭蕉参拝時に鑑真和上像を拝しての句。遠来の僧への尊敬の念があふれている。 「若葉して御目(おんめ)の雫拭(しずくぬぐは)ばや」 |

|

|

| 舎利殿(鼓楼)

鎌倉時代、元治元年(1240)建築。国宝。 |

鐘楼

舎利殿に対峙するように建っている。 |

|

|

| 旧開山堂

|

戒壇

戒壇は出家者が正式の僧となるため受戒を受ける重要な場所。建物があったが江戸時代に焼失。 |

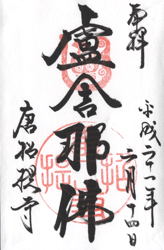

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 奈良市内の西のはずれに位置するこの寺は、創建時は平城京の中心だったという。鑑真和上のことは中学の歴史で習ったことを思い出し懐かしい。奈良の寺は日本仏教の草創期にかかわっている所が多く、日本が当時の中国や朝鮮文化を受け入れて成り立ってきたのがよくわかる思いである。(唐招提寺HP) |

|