|

第三十番

清水寺

|

巡礼日 | 平成二十二年一月二十四日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 音羽山清水寺 | |

| 宗派 | 北法相宗 | |

| 所在地 | 京都市東山区清水1-294 | |

|

奈良時代、宝亀九年(778)開創の京都でも有数の古刹。音羽の滝の清水から清水寺と称されるようになった。古都京都文化財の一部として世界遺産に登録されている。

西国三十三所観音霊場第十六番 |

||

| 清水坂

お寺への参道、大勢の参拝者であふれていた。 |

仁王門

応仁の乱後の室町時代平成十五年(2003)解体修理。重要文化財。 |

| 鐘楼

慶長十二年(1607)再建。梵鐘は室町時代。鐘楼、梵鐘とも重要文化財。 |

西門(さいもん)

寛永八年(1631)再建。神社の拝殿風なのが珍しい。重要文化財。 |

| 隋求堂

享保三年(1718)再興。千鳥破風が漆喰のコテ絵になっている。 |

石仏群

隋求堂北奥に千体あまり。鎌倉時代のものも。 |

| 三重塔

寛永九年(1632)再建。昭和五十九年(1987)解体修理総丹塗りを復元。重要文化財。 |

田村堂(開山堂)

寛永十年(1633)再建。創建の坂上田村麻呂夫妻、元祖行叡居士、開山延鎮上人を祀る。重要文化財。 |

| 轟門

江戸時代初期。本堂への中門。ここで拝観料を払って本堂へ。重要文化財。 |

廻廊

轟門と本堂を結ぶ。 |

| 朝倉堂

江戸時代初期再建。創建は永正七年(1510)に越前守護大名の朝倉貞景寄進。重要文化財。 |

奥の院

寛永十年(1633)再建。本堂と同じ舞台造り。重要文化財。 |

| 地主神社(じしゅじんじゃ)

境内内にある清水寺の鎮守社。縁結びの神とかで、参拝者に若者が多かった。仁王門前の狛犬はこの神社のもの。重要文化財。 |

釈迦堂

寛永八年(1631)再建。昭和四十七年(1972)豪雨により倒壊したが旧材で復元。重要文化財。 |

| 本堂

寛永十年(1633)再建。舞台造りの絶景ポイント。国宝。 |

百体地蔵堂

釈迦堂奥に控えめに建つ。 |

| 音羽の滝

寺名の元となった{黄金水、延命水」とも呼ばれる清水が流れ落ちる。順番を待つ長蛇の列が。 |

境内図

拡大図 |

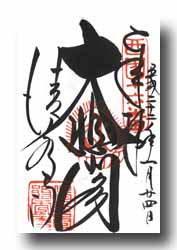

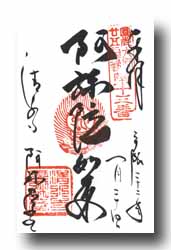

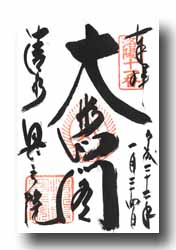

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 京都でも有数の観光スポットとあって参拝者でいっぱい。20年ぶり4度目の訪問だが、これまでは単に観光だったので、本堂と音羽の滝ぐらいしか印象に残っておらず、鮮やかな仁王門や三重塔に目を見張った。塗装が落ちて木肌が見える古いままも味があるが、塗りなおされた鮮やかさも、これはこれでいいものだ。

(清水寺ホームページ) |

|