|

第三十三番

延暦寺

|

巡礼日 | 平成二十年一月八日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 比叡山延暦寺 | |

| 宗派 | 天台宗総本山 | |

| 所在地 | 滋賀県大津市坂本本町4220 | |

|

比叡山延暦寺は日本三大霊場のひとつでかって三塔十六谷三千坊を数えたという。現在も東塔、西塔、横川の三塔に国宝・重要文化財が数多くあり世界遺産にも指定されている。

最澄(伝教大師)を宗祖とする、天台宗総本山ではあるが、法然、親鸞、日蓮、道元、栄西などの各宗開祖が修行した場所とか、有名な信長の焼き討ち事件など、この地は様々な歴史を感じることが出来る場所でもある。 最澄の言葉 特別な能力のある者だけが「国の宝」なのではない、人間は一人ひとり誰もが大切な存在である。(五木寛之の百寺巡礼より) |

||

| 横川中堂

横川の中心となる大堂、昭和46年に再建された舞台造り。 |

根本如法塔

慈覚大師如法写経にちなむ写経を納める。 |

| 一念寺跡

とくに説明書きがなくいわれが不明ですが、跡地を一条の光が射し込んでいたのが印象的でした。 |

元三大師堂(四季講堂)

比叡山中興の祖、元三慈恵大師の住房。門前に「おみくじ発祥之地」の石碑がある。 |

| 常光院

日蓮聖人が修行された坊があったところで日蓮宗史跡として世界各地から信者が訪れる場所。 |

日蓮聖人ご使用の手水鉢 |

| 瑠璃堂

元亀二年(1571年)の織田信長による叡山焼き討ちで唯一残ったお堂。室町末期の建築様式。 |

釈迦堂

伝教大師自作の釈迦如来を本尊とし、信長焼き討ち後に秀吉が大津三井寺から移したもの。堂々としたなかにもどこか華麗さを感じさせる。 |

| 釈迦堂を望む

釈迦堂からにない堂への坂道から望む。 |

にない堂

左右対称のお堂が渡り廊下でつながれている。弁慶がこの渡り廊下を天秤棒で担いだとの伝説から「弁慶のにない堂」と呼ばれた。左が常行堂、右が法華堂。 |

| 常行堂

にない堂左側のお堂。 |

親鸞聖人ご修行の地

比叡山では数多くの僧が修行していたが、浄土真宗開祖・親鸞聖人もその一人。 |

| 一隅を照らす森

「一隅を照らす」とは、比叡山宗祖・伝教大師の言葉。置かれた立場で他者を照らし、社会を照らすとの意味があるそうです。この碑は釈迦堂から  への途中にありました。 への途中にありました。 |

(ソウリントウ) (ソウリントウ)

高さ約10mの青銅製の塔、普通の塔の相輪に  (トウ、ささえとも読む)をつけた形。 (トウ、ささえとも読む)をつけた形。 |

への道 への道

釈迦堂からの道は短いながら、このようなササが生い茂って、ここが深山であることを実感します。 |

大講堂

比叡山で修行し一宗の開祖となった法然、親鸞、道元、栄西、日蓮の等身大の像が安置されていた。 |

| 平和の鐘(開運の鐘)

大講堂前庭にある鐘楼 |

根本中堂

比叡山延暦寺の総本堂、1200年絶えることのない法灯が中陣より一段低い内陣にあり、とても荘厳でした。 |

| 文殊楼

根本中堂の総門の役目を果たす。文殊楼から根本中堂への石段は凍結による滑落防止のため通行禁止となってました。 |

阿弥陀堂と法華総持院東塔

1937年に比叡山開創1150年大法要を記念して建てられたもの、柱などの朱色がとても鮮やか。 |

| 戒壇院

僧侶が大乗戒(規律)を受けるお堂。 |

大黒堂(政所)

根本中堂から戒壇院への途中にある。延暦寺は天台宗総本山ながら、このようにいろんな宗・宗派の関連建造物がたくさんある、それだけこの地区が日本の仏教全体に大きな影響を与えたのだろう。 |

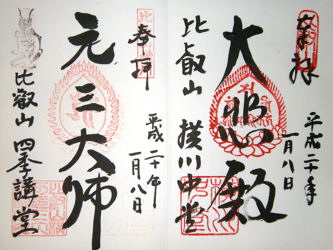

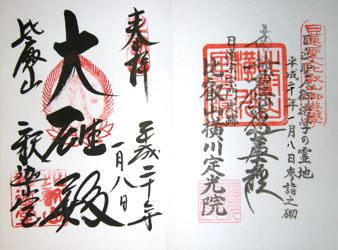

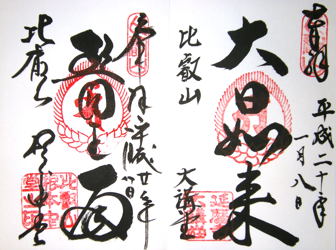

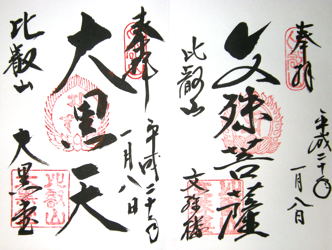

| 御朱印 | |

| |

|

| あとがき |

| 奥比叡ドライブウェーで横川から西塔、東塔の順に参拝し、横川から西塔への途中にある峰道レストランで昼食を予定したがあいにく冬期休業のため西塔は昼食をがまんしての参拝となってしまった。冬にお出かけの際はご注意を。

山上なので多少の雪を期待したが、全く無く雪景色のお堂は撮れなくてちょっと残念。 (比叡山延暦寺HP) |

|