|

第三十七番

横蔵寺

|

巡礼日 | 平成二十年十一月十七日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 両界山横蔵寺 | |

| 宗派 | 天台宗 | |

| 所在地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原1160番地 | |

|

延暦二十年(801)伝教大師開山の古刹。国重要文化財の仏像を多数擁していて美濃の正倉院とも呼ばれている。また妙心上人のミイラがあることや紅葉の名所としても有名です。 西美濃三十三番霊場第一番札所。 |

||

| 横蔵寺入り口

石塔側面には「古刹 開山伝教大師」と彫られている。 |

医王橋

入り口の石段を登るとすぐにこの橋がある、下を流れるのは飛鳥川。 |

| 山門(仁王門)

医王橋を渡り左へ行くと正面にそびえている。江戸時代初期、延宝三年(1675)に完成。二階は鐘楼になっている。 |

本堂への石段

山門をくぐったところの石段を登ると本堂境内となる。 |

| 鐘楼(山門二階)

山門を本堂境内から見たところ。吊り下げられた鐘がシルエットになって見えます。 |

本堂

江戸時代初期、寛文十一年(1671)完成。鎌倉時代の寺域は現在地より奥の山頂付近に38の僧坊と伽藍があったが、戦国時代と信長による法難により灰燼となった。また延暦寺復興のため、延暦寺と同じ木から作られたという薬師如来像は延暦寺に移されて、そのかわりとして洛北からから移されたのが現在の本尊。 |

| 香堂

| 三重塔

江戸時代初期、寛文三年(1663)完成。 |

| 観音堂

|

瑠璃殿

国指定重要文化財の仏像二十二体が安置してある。壁面に沿ってずらりと並んだ様は壮観です。 |

| 舎利堂

ここには、横蔵生まれの妙心上人の舎利仏(ミイラ)が安置されている。妙心上人は天明元年(1781)生まれで両親没後、諸国を巡って修行し文化十二年(1815)現在の山梨県で入定し祠られていたが、明治になって出身地の横蔵寺に祠られるようになった。実物を拝観したが、ミイラとなって小さくなったのかかなり小柄にみえました。 |

寺門

庫裏と客殿への入り口。 |

| 宝蔵

向かって右手前に石塔がある。おりからの紅葉が白壁によく映えていた。 |

客殿

唐様の玄関が重厚さを感じさせます。 |

| 医王橋とモミジ

横蔵寺は紅葉の名所でもあります。この日も平日にもかかわらず見物人は大勢でした。 |

境内案内図

拡大図。 |

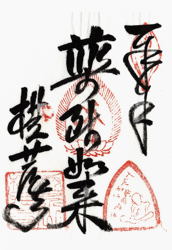

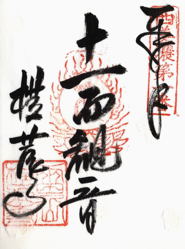

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 横蔵寺は開山から1200年経ってますがその間の興亡は大変なものだったようです。特に織田信長による焼き討ちが比叡山に関連する寺全てに及んでいるようですさまじかったようです。中世から近世への変わり目に出現した信長は稀代の改革者だったと再認識させられました。 紅葉は文句無く見事でしたね、、、。(揖斐川町横蔵寺紹介HP) |

|