|

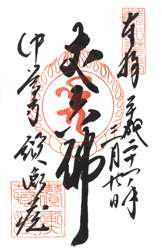

第六十二番

中尊寺

|

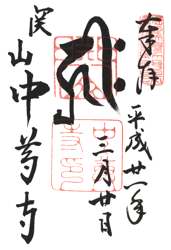

巡礼日 | 平成二十一年三月廿日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 関山中尊寺 | |

| 宗派 | 天台宗東北大本山 | |

| 所在地 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202 | |

|

奥州藤原氏三代ゆかりの寺。嘉祥三年(850)草創。その後長治二年(1105)より藤原清衡公が奥州の平和を願って伽藍造営が始まった。この後源頼朝に征伐されるまでの100年間藤原氏が納める平和な時代が続くことになる。

奥州三十三観音番外札所。 |

||

| 参道入口

|

月見坂

参道入り口から本堂へ至る杉並木。 |

| 弁慶堂

藤原時代火伏の神として地蔵菩薩を妃愛宕宮と称し傍らに義経と弁慶像を安置した。文政九年再建。 |

薬師堂

薬師如来、十二神将他を安置。 |

| 本堂表門

|

本堂

明治四十二年(1909)再建。 |

| 峯薬師堂

眼に霊験があるとのことなので、念入りにお参りしました。 |

鐘楼

梵鐘は康永二年(1343)鋳造。 |

| 金色堂

写真で見えるのは覆堂で、このなかに全てを金で装飾された金色堂を覆っている。中尊寺創建当初の唯一の遺構。天治元年(1124)建立。国宝建造物第一号。 |

旧金色堂覆堂

金色堂創建後50年後に簡素な覆いがかけられ室町時代に現在の形になったとされる。昭和三十八年(1963)新覆堂建築により現在地に移築された。 |

| 芭蕉像

右に見えるのは旧覆堂。芭蕉は奥の細道で次の句を詠んでいる。 「五月雨の降り残してや光堂」 |

経蔵

創建時の古材を用いて再建されたもの。 |

| 白山神社能舞台

嘉永六年(1853)伊達藩により創建。近世の能舞台遺構としては東日本で唯一のもの。 |

西行歌碑

平泉を訪れた西行が、東方の束稲山を眺めて詠んだもの。 「きゝもせず 束稲やまのさくら花 よし野のほかに かゝるべしとは」 |

| 弁慶の墓

文治五年(1189)義経居館が焼き討ちされ主君を守り衣川にて非業の死をとげる。 |

境内案内図

拡大図 |

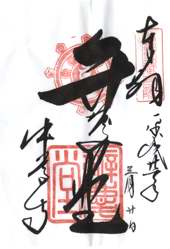

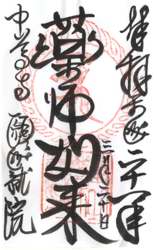

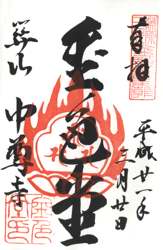

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 金色堂では当時の奥州文化の粋を見た。創建当初から変わらぬ輝きはいつまでも見飽きない。他の建物が戦火などでその後再建されたなかで、金色堂が創建時のまま残ったのは、お堂が阿弥陀堂ながら藤原三代の首級を納めた葬堂でもあったからか。(中尊寺ホームページ) |

|