|

第六十五番

瑞巌寺

|

巡礼日 | 平成二十一年三月廿一日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 松島青龍山瑞巌円福禅寺 | |

| 宗派 | 臨済宗妙心寺派 | |

| 所在地 | 宮城県宮城郡松島町松島字町内91 | |

| 天長五年(828)慈覚大師開創、天台宗延福寺と称したのが始まり。一時衰退したが江戸時代に藩主伊達正宗公が当時の技術の粋を集め現在の伽藍を完成させた。 | ||

|

|

| 総門

この門の手前が道路を隔ててすぐ海に面している。 |

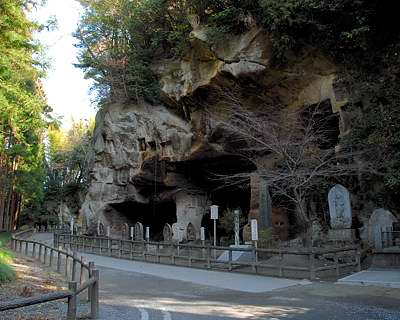

洞窟群

納骨や供養のためのもので鎌倉時代から江戸時代まで造営された。 |

|

|

| 庫裡

入口をはいると広い土間と吹き抜けになっていて、梁などの木組みが見える。国宝。 |

本堂

正面39メートル奥行25.2メートルの壮大なもの。外観は質素だが中は10室あり、豪華絢爛な内装になっている、藩主のための部屋もあり寺というより御殿のようだ。国宝。 |

|

|

| 臥龍梅(紅)

伊達正宗公が朝鮮から持ち帰って手植えしたとされ、紅白が対になっている、こちらは紅樹。 |

御成玄関

藩主を迎えたときに使われる。 |

|

|

| 法身窟(ほっしんくつ)

北条時頼が法身性才(俗に真壁平四郎)と出会ったところとされる。中には多数の石碑が納められている。 |

芭蕉門前で一服

芭蕉はこのような服装で門前で一服したという。元禄二年(1689)5月9日(旧暦)芭蕉46才のとき。 |

|

|

| 五大堂すかし橋

五大堂がある小島への橋。橋下が見えるようになっているのは参拝するときに「見も心も乱れのないよう、脚下照顧するように」という意味だあるそうです。 |

五大堂

海に浮かぶように建っている。左の赤い橋がすかし橋。 |

|

|

| 五大堂からみた松島の眺め

ここからは日本三景松島の一部しか見れないがそれでも気持ちよい眺め。 |

芭蕉と曾良の句碑

五大堂から海岸沿いに南へ徒歩で15分ほどのところにある雄島にある。芭蕉の句は奥の細道への旅立ち直前の句、松島への期待が窺える。 芭蕉「朝よさを 誰まつしまぞ 片心」 曾良「松島や 鶴に身を かれほととぎす」 |

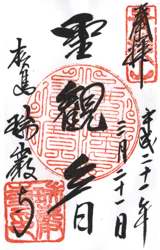

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 寺が、民謡「斎太郎」の2番の歌詞「前は海、さーよー後ろはやーまーでーー」の通だったのに感激。大名の御殿のような造りはめずらしい、再興した伊達政宗がいかに心血をそそいだかがよくわかる。(瑞巌寺ホームページ) |

|