|

第八十二番

知恩院

|

巡礼日 | 平成二十二年一月二十四日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 華頂山知恩教院大谷寺 | |

| 宗派 | 浄土宗総本山 | |

| 所在地 | 京都市東山区林下町400 | |

|

承安五年(1175)浄土宗開祖、法然上人がこの地に草庵を建て専修念仏を説いたのが始まり。後には徳川家康が永代菩提所と定めるなどして、浄土宗の総本山として現在に至っている。

|

||

| 新門

三門から更に西へ行ったところにある、ここからが知恩院。 |

三門

元和七年(1621)徳川秀忠が建立。世界最大級の木造の門。当日は内部拝観をやっており、楼上からの景色を見ることが出来た。狩野探幽らの天井画は暗くてしっかりは見えなかったのが残念。国宝。 |

| 男坂

三門から御影堂への石段、段差が通常の石段より大きく一気に上ると息が切れる。 |

霊塔

|

| 阿弥陀堂

明治時代の再建。 |

御影堂

寛永十六年(1639)徳川家光により建立。間口44.8メートルの壮大な建築。たまたま10数名の僧侶によるお勤め中で、荘厳な声明が響いていた。国宝。 |

| 忘れ傘

御影堂の垂木の間にある、左甚五郎が魔よけに置いたという傘。「知恩院七不思議」のひとつ。他は非公開が多く見れません。 |

経蔵

|

| 大方丈と庭園

この大方丈と御影堂をつなぐのが「知恩院七不思議」のひとつで鴬張りの廊下だが残念ながら非公開。 |

小方丈

|

| 二十五菩薩の庭

石を菩薩として、植え込みを雲として、「阿弥陀如来二十五菩薩来迎図」を表している。なんというその想像力の豊かさに感動。 |

山亭

零元天皇第十皇女の宮殿を客殿として移築されたもの。知恩院で一番奥まったところで展望がよい。 |

| 千姫の墓

徳川秀忠の長女。 |

紫雲水

法然上人入滅の時、聖衆が来迎し紫雲が水面に現れたという由来の池。 |

| 勢至堂

法然上人終焉の地、大谷禅房旧跡。本地堂知恩教院とも呼び、知恩院最古の建築物。勢至堂の名は法然上人の幼名「勢至丸」から。重要文化財。 |

上人御廟

法然上人御廟所。 |

| 智慧の道

御廟へいたる道に名づけられている。 |

大鐘楼

大鐘は寛永十三年(1636)鋳造されたもので、高さ3.3m、重さ70トンありとにかくデカイ。鐘楼とともに重要文化財。 |

| 宮崎友禅翁像

三門脇に友禅染めの始祖、宮崎友禅翁ゆかりの「友禅苑」にある。 |

境内図

拡大図 |

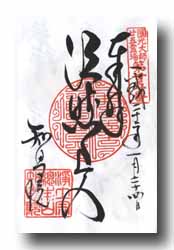

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 知恩院では、壮大な三門に目を奪われる。徳川秀忠公の意気込みが感じられる。江戸で没した秀忠公長女である千姫の墓があるのはその流れだろうか。

(知恩院ホームページ) |

|