|

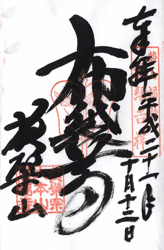

第八十五番

萬福寺

|

巡礼日 | 平成二十一年十月十二日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 黄檗山萬福寺(おうばくさんまんぷくじ) | |

| 宗派 | 黄檗宗大本山 | |

| 所在地 | 京都府宇治市五ヶ庄三番割34 | |

| 承応三年(1654)中国福建省より渡来の隠元禅師が寛文元年(1661)開創された。日本三禅宗(臨済、曹洞、黄檗)の一つ。黄檗宗では、明代に制定された仏教儀礼により、お経の発音は中国明代そのままを継承している。建築物も含めて全体が中国式の寺院。建造物のほとんどが重要文化財となっている。 | ||

| 総門

寛文元年(1661)建立。屋根上左右のシャチのようなものは想像上の摩伽羅というもの。 |

菊舎尼句碑

菊舎は江戸時代の俳人。寺が異国のようだったという様子が良くわかる。 「山門を出れば日本ぞ茶摘み唄」 |

| 出入口

境内のあちこちにはこのような中国式の出入口がある。 |

三門

延宝六年(1678)建立。 |

| 天王殿

寛文八年(1668)建立。 |

布袋像

天王殿内にある、弥勒菩薩の化身とされる。 |

| 開山堂

|

勾欄(こうらん)

開山堂にある卍模様の勾欄。法堂にも同じものがある。 |

| 合山鐘

開山堂から天王殿への廻廊に吊るされている。このような場所にある鐘は始めて。 |

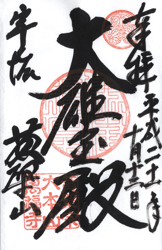

大雄宝殿(だいおうほうでん)

寛文八年(1668)建立。日本の本堂にあたる。 |

| 大雄宝殿前の香炉

|

開版(魚ほう)

木魚の原型で今も時報に使用されている。 |

| 法堂

寛文二年(1662)建立。 |

萬福寺全景

拡大図 |

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 日本にいながらにして中国の寺を体験できるところ。しかも当日は参拝者がまばらで静かな境内をゆっくりと見学。建物はもとより、仏像も明代風で表情を含め雰囲気が日本のものとは違っていて珍しい。

(萬福寺ホームページ) |

|