|

第八十八番

高台寺

|

巡礼日 | 平成二十二年一月二十四日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 鷲峰山(じゅぶざん)高台寿聖禅寺 | |

| 宗派 | 臨済宗建仁寺派 | |

| 所在地 | 京都市東山区高台寺下河原町526 | |

|

豊臣秀吉歿後、北政所(ねね)が秀吉の菩提を弔うため慶長十一年(1624)に開創し晩年をすごしたところ。徳川家康の多大な財政援助により壮麗を極めたという。創建当時は仏殿があったが、数度の火災で失われている。

|

||

| 表門

駐車場西のはずれにあり説明もないため意識しないと通り過ぎてしまうところにあって創建時の寺域の広大さがしのばれる。ここを右手に行くとすぐ「八坂の塔」。重要文化財。 |

高台寺石塔

表門から東へ行ったところにある。台の旧字がなんとなくいい感じ。漢和辞典で調べたら旧字は「臺」で石塔の字は俗字となっていた。 |

| ねねの道

高台寺前の石畳の散策路。 |

参道

ねねの道から真っ直ぐ上る。台所坂と呼ばれている。 |

| 方丈

大正元年(1912)の再建。創建当初は伏見城の建物を移築したものだった。 |

遺芳庵

田舎風茶席。 |

| 方丈前庭園

右奥は勅使門。 |

庭園

小堀遠州作で国の史跡・名勝。写真左手に開山堂、中央奥の屋根は霊屋。 |

| 開山堂

慶長十年(1605)建築。天井には秀吉の御座舟の天井と北政所の御所車の天井が使われている。重要文化財。 |

観月台

書院と開山堂間の廊下の途中に作られている。重要文化財。 |

| 霊屋(おたまや)

慶長十年(1605)建築。秀吉と北政所を祀る。須弥壇や厨子には華麗な蒔絵が。このことから高台寺は「蒔絵の寺」とも言われている。厨子の扉が開けられて秀吉と北政所坐像が見れるようになっていたが、あいにく文化財保護のためのアクリル板に好天気のため背後からの光が反射してよく見えなかったのが残念。重要文化財。 |

臥龍廊(がりょうろう)

開山堂と霊屋を結ぶ屋根付階段。 |

| 傘亭

伏見城から移築されたもので利休作。重要文化財。 |

傘亭天井

このように天井が傘のようになっていることから傘亭の名が。 |

| 時雨亭

傘亭のとなりにあり、傘亭同様伏見城から移築された利休作。茶室には珍しく2階建。重要文化財。 |

境内図

拡大図 |

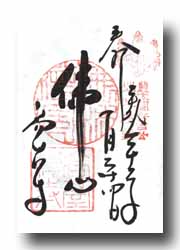

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 秀吉の正室ゆかりの寺は以外に大きい寺だった。関ヶ原合戦では敵方になった家康がかっての覇者に政治的配慮をしたということだが、それだけではなく北政所(ねね)の人徳と賢さが感じられた。

(高台寺ホームページ) |

|