|

第八十九番

東福寺

|

巡礼日 | 平成二十一年十月十二日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 慧日山東福寺(えにちさんとうふくじ) | |

| 宗派 | 臨済宗東福寺派大本山 | |

| 所在地 | 京都市東山区本町15丁目 | |

| 東大寺の「東」と興福寺の「福」をとって名づけられた鎌倉時代創建の寺。室町時代に京都五山が制定され変遷はあったものの東福寺は常に京都五山の一つに入っていた。寺内の通天橋は紅葉の名所。 | ||

| 三門

室町初期(1425年)の再建。禅寺の三門としては日本最古。国宝。 |

本堂

昭和9年(1934)再建。昭和初期の木造建築として最大。 |

| 蒼龍図

本堂天井画。本堂内に入れなかったので、格子戸越しに撮影。 |

禅堂

貞和三年(1347)再建。重要文化財。 |

| 開山堂

東福寺の一番奥にある。重要文化財。 |

開山堂前庭園

市松に掃かれた模様が美しく新鮮。 |

| 愛染堂

南北朝時代のもの、昭和12年、万寿寺から移転。丹塗りのお堂が周囲の緑に映えて鮮やか。重要文化財。 |

通天橋

本堂奥の渓谷に架かる。天授六年(1380)のものが昭和34年(1959)台風で崩壊したが2年後再建。周囲には通天モミジという三葉楓が植えられていて紅葉の名所となっている。 |

| 通天橋内側

意外に広々としている。 |

十三重石塔

1343年建立。三門東の林の中にひっそりと立っている。重要文化財。 |

| 六波羅門

六波羅探題の遺構。左の柱には刀傷のようなものがあった。月下門とともに寺内で最も古い建造物。重要文化財。 |

東司(とうす)

別名百雪隠とも呼ばれるトイレ。用足しのための穴が整然と並んでいた。重要文化財。 |

| 月下門(月華門)

1268年に亀山天皇が下賜れたと伝わる。重要文化財。 |

仁王門

うっかり見落としそうになるほど本堂からずいぶん離れた場所にある。重要文化財。 |

| 中門

伏見街道沿いにあり、車で来るとこの乗ったままこの門と奥の日下門を通って境内に駐車(無料)する。 |

境内案内図

拡大図 |

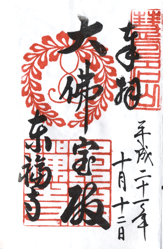

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 奈良の代表的な寺院の名をとってつけられた寺だけに、壮大な寺である。創建時には高さ15mの大仏立像を安置していた京都最大の伽藍だったという。京都の寺には珍しく駐車無料なのが嬉しい。この次には是非紅葉の時期に参拝したいもの。

(東福寺ホームページ) |

|