|

第九十五番

興福寺

|

巡礼日 | 平成二十三年二月十一日 |

|---|---|---|

| 山号・寺名 | 東明山興福寺 | |

| 宗派 | 黄檗宗別格地 | |

| 所在地 | 長崎市寺町4番32号 | |

| 国内最初の黄檗宗寺院。1620年ごろ明の商人が行き来したころ渡来した中国人が小庵を造ったことに始まる。この頃キリスト教禁令が厳しくなり、中国人たちは仏教徒であることを誇示するために建てられたともいわれている。 | ||

|

|

| 山門(県有形文化財)

承応三年(1654)創建、その後元禄三年(1690)再建された、原爆で大破したがその後復元。扁額「初登宝地」は隠元禅師の書。 |

鐘鼓楼(県有形文化財)

元禄四年(1692)再建。 |

|

|

| 大雄宝殿(重要文化財)

嘉永九年(1632)建立。その後再建を重ね、現在のものは明治十六年再建のもの。殆どが中国工匠による純粋の中国建築。資材も中国より運送された。 |

ふきながし

江戸時代、唐船入港するころ掲げて菩提寺の目印としたという。 |

|

|

| 中島聖堂遺構大学門(長崎市所有の県有形文化財)

儒者向井元升の流れを汲む聖堂の門で正徳元年(1711)建造。昭和三十四年保存のため現在地へ移築。 |

仏手柑(やじるし⇒)

仏手柑はインド原産の果物。仏の合掌した手に似ているところからその名がついた。 |

|

|

| 魚板

日本唯一の明朝魚鼓。けつ魚(揚子江にいるという幻の魚)ともいう。 |

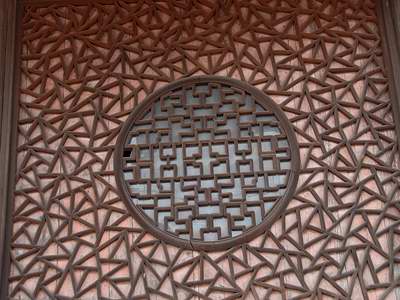

氷裂式組子の丸窓

大雄宝殿正面両脇にある窓。裏側はもとガラス張りだったが原爆により粉々になった。修復されたがガラス張りには出来ず、板張りとなった。 |

|

|

| アーチ型天井

|

福来る

方丈に掲げられた春節の縁起物。福の飾りは間違えて逆さになっているのではなく、福到来から逆さにすると福が来るという縁起からさかさにするのだと、寺の人が教えてくれました。 |

|

|

| 旧唐人屋敷門(重要文化財)

元禄二年(1689)完成の唐人屋敷に遭ったものを保存のため興福寺へ移築。 |

媽祖堂(まそどう、県有形文化財)

唐船に祀る航海の守護神媽祖を安置した。 |

|

|

| 大雄宝殿前面柱

大雄宝殿は原爆が落ちた時、倒壊をまぬがれたが、後方へ傾いた。そのため現在も一部の柱が後方に曲がっている。 |

三江会所門(さんこうかいしょもん、県有形文化財)

会所(集会所)は原爆で大破し門だけ残った。 |

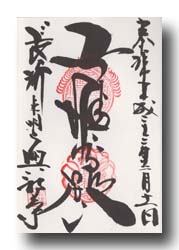

| 御朱印 | |

|

| あとがき |

| 崇福寺と同じく中国人の寺。中国のお正月春節の飾り立てが華やかだった。ここにいると中国にいるような気分になる。長崎市内の至るところにも春節の飾りがあってお祝いムードいっぱい。 (興福寺ホームページ) |

|