| World > Africa > Nigeria | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

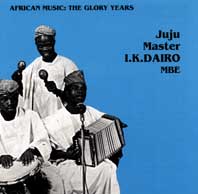

I. K. DAIRO |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

JUJU MASTER |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| ご多分に漏れず“ジュジュ”とのファースト・コンタクトはキング・サニー・アデを通じてであった。それから“ジュジュ”といわれる音楽の奥深さを知るにいたるまで10数年の歳月を要した。そのきっかけを与えてくれたのが、I. K. ダイロの音楽である。 I. K. ダイロは、サニー・アデやエベネザ・オベイといった現代のビッグ・ネームが手本にしたジュジュのイノヴェイターであり、96年に世を去るまでブルー・スポッツを率いて現役で活躍しつづけた。 ジュジュは、キューバやブラジルなどで解放された奴隷たちがもたらしたアフロ・アメリカン文化、海洋民だったリベリアのクル人たちがつくり出したパームワイン・ミュージック、西アフリカ各地の音楽、ヨーロッパ系の音楽などの雑多な文化がレゴスという都市に流入して、中心となるヨルバの音楽と混じり合った結果、1920年代に誕生したといわれている。 ジュジュといえば、リード・ヴォーカルにコーラスがすぐさま追い討ちをかけるコール・アンド・レスポンスに、種々雑多なパーカッションが複雑にしてど迫力のリズム・パターンを刻み、各所にやわらかいエレキ・ギターの音色が散りばめられているというイメージがあるが、最初期のジュジュはギター中心のパームワイン・スタイルで、かなりイメージとちがっている。 わたしらがふつうイメージするジュジュ・スタイルは、30年代に活躍をはじめたトゥンデ・ナイチンゲールがはじめてヨルバの各種パーカッションを導入し、戦後になって、ナイチンゲールと同時期に活躍をはじめたアインデ・バカレがアコースティック・ギターをエレキに持ち替えたことによってモダンな体裁をととのえると、50年代後半にダイロによって完成されヨルバ以外のひとたちにも広く受け入れられた。 ジョン・ストーム・ロバーツの解説によると、ダイロの革新は、第1に土着化したキリスト教の讃美歌のメロディとドラム・パターンをとりいれたこと(なるほど、そう思って聴くと'LABUTU YEKE'などのいくつかの曲はかなりゴスペルっぽい!)、第2にアコーディオン、またときにギターによってオブリガートを用いたり、反復的なポリリズムのパターンを刻ませたりしたことであるという。 現在のアフリカ音楽ではほとんど見かけなくなったアコーディオンが使われているせいもあろうが、ヴォーカルとアコーディオンが寄り添うように折り重なる'ISE OWO MI MO NJE'や、会話するようにヴァース交換をおこなう'GULUSO'なんかを聴いていると、いわゆるジュジュとは対極にありそうなコロンビアのバジェナートのグループ、ビノミオ・デ・オロののどかで甘酸っぱいサウンドを思い出してしまう。コンゴのルンバをはじめ、多くのアフリカ諸国のポピュラー音楽がつよく影響を受けたキューバ音楽よりも、むしろドミニカなど他のカリブ圏や南米の音楽のフレイヴァーが感じられるってのはとてもおもしろい(もちろん、曲の後半部にヴォーカルとパーカッションの掛け合いがはさまれるところに、キューバ音楽のモントゥーノからの影響が認められるが)。思うに、キューバ音楽ではアコーディオン音楽があまり発達しなかったことも影響しているのかもしれない。 "GHANA POPULAR MUSIC 1931-1957"(ARION ARN 64564(FR))の項で書いたように、ポピュラー音楽の成立には外部世界との主要な玄関口である港湾都市がはたした役割が大きい。船乗りたちは貿易物資とともに世界各地の文化をもたらした。そして、かれらが帯同してきた楽器はというと、持ち運びに便利なギターやアコーディオン/コンセルティーナなどであった。 現在もアフリカのポピュラー音楽のなかで中心的なポジションをしめているギターにはとてもかなわないが、初期においてアコーディオン/コンセルティーナもよく使われたのにはこのような背景があった。 話題をダイロに戻すと、全22曲からなる本盤では、ギターとアコーディオンが使われる曲の比率はほぼ半々ぐらいである。ダイロ自身がリード・ヴォーカルをとりながら、ギターとアコーディオンを持ち替えて演奏していると思われる。どちらの演奏も興味ぶかいのだけれども、流麗なアコーディオンにのせてハギレのいいパーカッションが刻まれる演奏のほうが個人的には気に入っている。メレンゲっぽいリズムにアコーディオンとヨルバのパーカッションが組んずほぐれつするラストの'OMO LANKE'のスリリングさは圧倒的だ。 ちなみに、サニー・アデの音楽などでおなじみのスペイシーなハワイアン・スティール・ギターは使われていない。スティール・ギターは、さきに挙げた"GHANA POPULAR MUSIC 1931-1957"にはいっていたH.K.ウィリアムズの39年の録音ですでに聴くことができるのだけれども、まったく個人的な想像だが、アコーディオンが備えていた伸縮自在の優雅なノリを表現するためにスティール・ギターがジュジュに使われるようになったのではあるまいか。 ダイロの音楽には、上に述べた要素のほかにも、ハイライフっぽいもの、ルンバ・コンゴレーズっぽいものなど雑多な音楽が散りばめられていて、ジュジュが現在のスタイルを形成してまもないころの、まだ固まりきっていない溶岩のグツグツした熱さが感じられる。 |

||||||||||||||||

|

(3.29.03) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||