| World > Africa > Cameroon | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

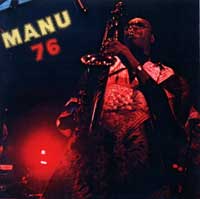

MANU DIBANGO |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

MANU 76 |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| 西欧世界でもっとも早くから知られていたアフリカ人ミュージシャンのひとりがマヌ・ディバンゴ。わたしもアフリカン・ポップスを深く聴くようになるずっと以前からかれの音楽は聴いたことがあった。ワ−ルド・ミュージックがブームに沸き返った90年前後には、その中途半端さからほとんど黙殺されていたが、めぼしいものがあらかたで尽くしブームが過ぎ去った94年になって、ボンバから全盛期の70年代の音源5枚が一気にCD復刻された。本盤はそのなかの1枚。 「ワールド・ミュージック」というジャンルがなかった時代には、マヌはもともとサックス・プレイヤーであることからジャズのカテゴリーに入っていた(なんと!フェラ・クティもそうだった)。アフリカ人のジャズ・プレイヤーといえば、なんといっても南ア出身のダラー・ブランドだが、かれにくらべるとマヌの音楽はナンパで骨なしだ。現在はもちろん「ワールド・ミュージック」にカテゴライズされているのだけれど、そのウツワのなかでもマヌの音楽は依然としてチャランポランで歯ごたえがない。 たとえば72年のヒット曲で代表作とされる「ソウル・マコッサ」SOUL MAKOSSAにしても、マヌの出身であるカメルーンの伝統的なマコッサをベースにしたというのは真っ赤なウソで、何年か前にモンド系のひとたちによってにわかに注目されるようになったイタリア映画「黄金の七人」の作曲者として知られるアルマンド・トロヴァヨーリが70年代はじめに作曲した「セソ・マット」のパクリ。マヌにとってアフリカの伝統なんて“思い”ではなく、西欧の市場に自分を売り込むための“口実”でしかなかったのだろう。 本盤は、以前『万象律動』というワケのわからないタイトルで国内発売されていたマヌの最高傑作といわれているアルバム。 1曲目の愛らしく軽やかな'QUI EST FOU DE QUI?(CHOUCHOU)'からして、ベース・ラインはファンクなのだが、少女の声が入っていたり、コケットな女性コーラスの使い方はイタリアの映画音楽っぽい。マヌ本人の「スークース」の呼びかけではじまる2曲目の'BOKILO'S BOOGIE'も、イントロのリズム・ギターのリフや、ホーン・セクションのアンサンブルこそ、スークース、つまりコンゴのリンガラ音楽なのだけど、基本にあるのはソウルっぽいフュージョン系ダンス音楽。ファンクとかソウルとよばれる音楽に距離を感じてしまうせいからかもしれないが、ノリノリの曲にもグルーヴがまったく感じられず聴いているのがツライ。 キューバのグァヒーラ調と解説にあるゆったりした'BESOKA'にしても、ラテン系音楽のアフリカ的解釈というよりも、たんなるラテン系ラウンジ音楽だ。要するに、ここに展開される音楽は、アフリカの音楽という括り方はしないで、マヌ・ディバンゴ個人の音楽としてたいするべきなのだ。 本盤中もっとも収録時間が長い7分50秒に及ぶ'MOVEMENT EWONDO'は、曲としてはとりとめもないダンス音楽でしかないが、ずっとキーボードに寄り添うようにテケテケ刻まれるギターはテクノっぽくもあるが、むしろ三味線っぽく、三味線といやあ、マヌと同じカメルーン出身のレ・テット・ブリューレのギターがそうであった。マヌの音楽は根無し草に見えながら、深いところではしっかりルーツに根ざしているのかもしれないと思った。 コアなアフリカ音楽が好きなひとには、マヌの音楽はおすすめできないが、レア・グルーヴ的なノリが好きなひとには最高の1枚だろう。 |

||||||||||||||||

|

(11.3.02) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||