| World > Africa > Ghana | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

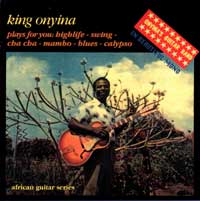

KING ONYINA |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

KING ONYINA'S GUITAR HIGHLIFE |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| 「むかしはあんなにいいと思ってたのに、いま聴くとたえられない」というレコードは多いが、その逆はあまりない。アフリカ音楽研究家ジョン・ストーム・ロバーツのレーベル、オリジナル・ミュージックでいちばん最初に買った"I'VE FOUND MY LOVE" (ORIGINAL MUSIC OMCD019)は、そんな数少ない例外の1枚である。60年代ガーナのギターバンド・ハイライフの演奏を集めたこのコンピレーション、当時はまだ“ハイライフ”という音楽がものめずらしかったこともあって、E. T. メンサーのダンスバンド・スタイルのようなサウンドを期待していたが、エラク泥くさくてとっつきづらいサウンドにガッカリしたものだった。このアルバムのすばらしさがわかったのは、リリースから7年後の1999年に、ドイツのレーベル、ポピュラー・アフリカン・ミュージック(PAM)からリリースされた本盤を買ってからのことである。 "I'VE FOUND MY LOVE" で、全23曲中、最多の7曲をしめ、アルバムの表紙にもなっていたのが、“キング・オニイナ”こと、クァベナ・オニイナである。(ついでにいえば、アルバム・タイトルの"I'VE FOUND MY LOVE" は、かれのナンバー'MANYA ME DOFO' の英訳。) リベリア沿岸生まれのパームワイン・ミュージックは内陸部へ伝播していく過程で、その土地の伝統音楽と融合し、4/4拍子のシンコペーションをもったリズムから、マイナーキイでハチロク調のいわゆる“ネイティブ・ブルース”に変質していく。ガーナにおけるギターバンド・ハイライフの祖は、クル人の船乗りから直接パームワイン・スタイルを学んだ“ジェイコブ・サム”ことクワメ・アサレ。50年代はじめ、これにドラム・キットやボンゴなどを加えて、ギターバンド・ハイライフとして完成させたのが、E. K. ニヤメである。オニイナは、ジャズのコードやフレージングをとりいれ、ギターバンド・ハイライフをモダナイズさせた60年代を代表するギタリスト。 1932年、内陸部にあるガーナ第2の都市クマシに近いアゴナ・アシャンティに生まれたオニイナは、幼くして両親を亡くし、オジのもとで靴磨きをしながらギターを学んだ。やがてプロになる決意をして靴磨きをやめたかれは、51年にはじめてのグループを結成。まもなくクマシへ拠点を移すと、53年には、ギターバンド・ハイライフのパイオニアのひとり、ドクター・グヤーシ率いるノーブル・キングスにいたアジェクムをヴォーカルとセカンド・ギターにむかえて、“オニイナズ・ギター・バンド”としてハイライフ・サウンドに本格的に取り組むことになった。 本盤は、デッカの10インチLP3枚を主音源にシングルなどを加えた全26曲構成。"I'VE FOUND MY LOVE" との重複はなく、50年代後半から60年代なかばごろの録音か。聴きどころは、ジャズで使われるディミニッシュ・コードを用いるオニイナのギター・プレイ。パームワイン・スタイルとジャズ・ギターを合体させたような感じで、表面的な派手さはないが、渋みの効いた華麗なテクニックを披露する。ガーナのライ・クーダーとでもいえばいいだろうか。 ギターのほかは、基本的にベース、ボンゴ、トゥンバ(コンガ)、マラカス、クラベスというラテン・アメリカ系のリズム・セクションのみを配したシンプルな編成。全体にドライでハギレのよい質感である。曲によっては、パームワイン・ミュージックでおなじみのガラスのびんによるパーカッションが使われたりしている。 ヴォーカルは、部分的にソロをとることもあるが、基本的には女声をふくむ3声または2声で同時に歌われるケースが大半である。音階がそれぞれにずれていて、このいかにもアフリカ的な不協和音がなんともいえない不思議な味わいを醸し出している。これが西洋的な調性に慣らされてしまっているわれわれの耳には、はじめは相当手ごわい。 サブ・タイトルに、'HIGHLIFE'とならんで、'SWING'、'CHA CHA'、'MAMBO'、'BLUES'、'CALYPSO' の文字がみえるが、額面どおりに受けとるとえらい目にあう。 'CHA CHA'と表記されているナンバーは、全部で4曲ありチャチャチャのリズムとは似ても似つかないどころか、各曲同士もあまり似ていない。ソンかボレーロっぽいしっとりした感じがあるかと思えば、パーカッションを強調したハイ・テンポな曲調もある。'CHA CHA'とは、要はキューバ(ラテン・アメリカ音楽)っぽい雰囲気をもった音楽のことなのだろう。このことは、'SAMBA' と表記される1曲にもいえること。あえていえば、ガラスびんを叩いて刻むリズムのシンコペーションが、なんとなくサンバっぽい感じがする。 しかし「なんちゃって系」の究極は、'MAMBO' とされる 'ONUA, GYE W'ANI' だろう。こればかりはどうひいきめにみてもマンボらしさは微塵もない、たんなるギターバンド・ハイライフ。それでもというなら、ボンゴとトゥンバがいつもよりフィーチャされているところにわずかにそれらしい痕跡が見出せるというぐらいか。でも、パーカッションはとてもうまい。 ガーナは57年に独立するまで英国の植民地だった関係で、同じく英国領だった西インド諸島トリニダードの音楽カリプソは、50年代にロンドンを経由して入ってきていた。ダンスバンド・ハイライフの名門、E. T. メンサーのテンポスは、カリプソに取り組んだガーナでもっとも早い例だろう。ここに収める'CALYPSO' 2曲のうち、 'LUMUMBA' は、なんとなくカリプソのレベルだが、めずらしく英語(訛りがスゴイ!)で歌われるアフリカ讃歌 'DESTINY OF AFRICA' のほうは、クレジットを見ないでもカリプソと答える自信はある。名曲です。 ギタリストとしてのオニイナは、ラテン系音楽よりもジャズやブルースに傾倒していたと思われるフシがある。だから 'SWING' とある 'SORE BEFE M'ANO' は、メロディこそアフリカ的だが、バックはジャズ調のウォーキング・ライン。オニイナもここぞとばかりにジャズっぽく弾きまくる。ここではアコースティック・ギターを使っているが、なかなかの本格派といえる。 11曲目から19曲目まではエレキ・ギターが使われる。メロウな音色はジャズ・ギターのそれに近い。冒頭の 'ODO-YE-WU' は'BLUES'。いわゆる“ネイティブ・ブルース”ではなく、真性アメリカン・ブルース調で、けだるい感じがよく出ていて興味ぶかい。'BLUES' はほかにも2曲収録されていて、'BEBREBE YE MMUSUO' のようにブルースというには「?」という感じの曲もあるが、オニイナのギターにだけ注目すれば、たしかにブルース調に聞こえる。つまり、ここにくり広げられるさまざまな音楽スタイルは、曲がというより、(すべてとはいわないまでも)ギターがそれらしいと解釈するのが正しいのかもしれない。さすが、ガーナのライ・クーダー。 このように全26曲中、半分近くがハイライフ以外の音楽スタイルで演奏されているが、基本はやはりハイライフであり、したがって、その他の曲もすべてハイライフのヴァリエーションとみるべきであろう。オニイナのハイライフには、先達のニヤメよりもパームワイン・ミュージックの要素がつよく感じられる。それは、かれがたんにジャズやラテン音楽などの新しい要素を模倣するのではなく、西アフリカのポピュラー音楽のもっとも古い形態であるパームワイン・ミュージックに根ざしながら、現代的に肉付けしていって完成されたハイライフのスタイルだからなのだと思う。いっぽうにつよい伝統性を、他方にモダンさを兼ね備えたオニイナのスタイルは、ガーナ・パームワインを現代に復活させようと試みる、直弟子のコー・ニモ(クー・ニモ)に受け継がれている。 ちなみに、ダンスバンド・ハイライフの名門、ウフルー・ダンス・バンド出身で、独立後はスウィート・ビーンズを結成して現在も第一線で活躍するヴォーカリスト、パット・トーマスは、オニイナの甥にあたる。 |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||