| World > Africa > Nigeria | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

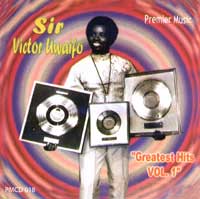

SIR VICTOR UWAIFO |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

GREATEST HITS VOL.1 |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| ナイジェリアで東部州とならんでハイライフの人気が高いのが西部エド州ベニン・シティ。その名のとおり、13〜18世紀ごろに栄えたベニン王国の首都があったところ。エド語を用い、芸術、法、医学、建築などにすぐれた文化を持っていたが、植民地時代以降はイギリス文化とヨルバ文化に侵食されてしまった。それでも独自の伝統文化はいまも残っている。そのベニン・シティが生んだハイライフのスターこそ、サー・ヴィクター・ウワイフォである。 1941年、ベニン・シティの音楽一家に生まれたヴィクターは、少年のころ、下町でさかんだったパームワイン・ミュージックにひどく魅せられた。そこで、町で有名なパームワイン・ギタリストに近づき、パームワイン(ヤシ酒)をおごるかわりに、かれからギターを教えてもらった。ところが、みずからもアコーディオンを演奏していた父親はこれに猛反対。なぜなら、ギターは、酔っぱらいの楽器として悪いイメージでとらえられていたからである。それでも、ギターをあきらめなかったかれは、進学のため親元を離れてレゴスで生活するようになったのをさいわい、ますますギターにのめりこんでいった。こうしていつしか、学業のかたわら、当時、人気のあったヴィクター・オライヤやE.C. アリンゼ("AZAGAS & ARCHIBOGS"に収録)などのバンドで演奏するまでになっていた。 卒業後はグラフィック・アーティストとしてナイジェリアン・テレビジョン・サービスに就職したものの、ミュージシャンになる夢が捨てきれず、65年にはじめての自分のバンド、メロディ・マエストロズを結成。翌年にフォノグラムから出した3枚のシングル'SIRRI-SIRRI'、'JOROMI'、'GUITAR BOY' が続けざまにヒット。なかでも、ベニン・シティの伝説的英雄をモティーフにした'JOROMI' は、69年にゴールド・ディスク賞を獲得するほどの大ヒットを記録する。 これら3曲は、かれが考案した“アクウェテ・サウンド”でつくられた。“アクウェテ・サウンド”とは、「音には色があり、色には音がある」ことを発見したヴィクターが、東部州アクウェテのイボ人たちに伝わる美しいテキスタイルの色合いや模様を音に移し替えたものらしい。本盤でも聞ける'JOROMI' と'GUITAR BOY'、また文字どおり'AKWETE' とタイトルされた曲や、ラストの'OKU OIDA (MUEMUE AKWETE)' なども“アクウェテ・サウンド”なのだろうが、正直なところ、どこがどうちがうのかまったくわからない。わかるのは、どのハイライフとも似ていないヴィクターのハイライフとしかいいようのない独自のサウンドだということだ。“ビニ・ハイライフ”と呼ばれることもあるが、それはイコール、ヴィクターがはじめたハイライフといってもいいぐらい。 ナイジェリアを席巻したダンスバンド・ハイライフが壊滅的な打撃をこうむったのは、67年のビアフラ戦争がきっかけだったが、ヴィクターがスターダムにのし上がったのは、ビアフラ戦争の直前だった。だが、ヴィクターの音楽はギター中心のバンド編成だった。ときおり間奏部にアルト・サックスが使われたりするほかは、ギター、ベース、ドラムス、パーカッション、キーボードの典型的なロックバンド・スタイル。パーカッションもヨルバ特有のフレクシブルなタイプじゃなくて、ビルマかラオスあたりのチャカポコした感じ。みずからデザインした奇抜なファッションに身を包み、ちょっとアート感覚にあふれたライトでポップな音楽を演奏したヴィクターに、わたしはT・レックスとかデイヴィッド・ボウイの姿が重なってしまう。また、'JOROMI' のコーラスに女声が用いられているのも当時としては異例だったのではないか。 ベニン・シティの文化の特徴は、自分たちの文化を大切にするいっぽうで、外部の文化の受け入れにも柔軟なコスモポリタンな性格にあるといわれている。ヴィクターの音楽を聴いていると、“エカッサ”や“ササコッサ”などのベニンの伝統音楽をベースにしながら、ロック、ポップス、ソウル、ディスコ、ラテン、リンガラ音楽、そしてパームワイン・ミュージックなどの要素をおどろくほど柔軟にとりいれていて、まさにベニン文化気質そのもの。他のギターバンド・ハイライフにありがちな土くささはあまり感じられない。 だから、ハイライフをあまり聴いたことのない人でも比較的入りやすい音楽だとは思う。ただ、個人的な好みでいえば、このポップさにはいまひとつ共感できないところがあるのも事実。 書き忘れたが、1970年の大阪万博に来日公演したらしい。たしか、マイティ・スパロウもそうだったはず。2005年にどうせ愛知万博をやらざるをえないのなら、こういうことをしてもらいたいものだ。もちろん、ヘタなプロモーターとか評論家とかをからめないで、現地直で。 |

||||||||||||||||

|

(6.22.03) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||