| World > Asia > Indonesia | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

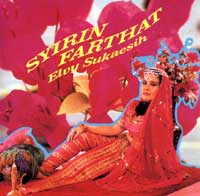

ELVY SUKAESIH |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

SYRIN FARTHAT |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| ダンドゥットの女王、エルフィ・スカエシの単独アルバムで国内リリースされたCDとしては、85年に日本ではじめて出されたLPをCD化した『ダンドゥットの女王〜ベスト・オブ・エルフィ・スカエシ』(OVERHEAT D20Y0269)から、99年発売の『ザ・ダンドゥット・クイーン』(RICE LFR-512) まで、じつに10枚におよぶ。ほとんどが91年の初来日コンサートの前後に集中していて、あまりのリリース枚数の多さについていけなかったのをおぼえている。 エルフィの絶頂期は、プルマナというレーベルに在籍していた78年から83年ごろとされ、その後、インサンへ移籍するも86年に活動を休止してしまう。日本でダンドゥットが注目され、エルフィの音楽が静かなブームを呼ぶようになった90年にわたしはインドネシアを旅行したが、そのころにはすでに本国でのダンドゥット・ブームは終わり、エルフィもロマ・イラマも過去の人という感じだった。 91年に、日本からの熱烈なラブコールに応えて(かどうかは知らないが)、5年ぶりにカムバック。エルフィの夫がプロデュースした復帰第1作『エルフィ・スカエシ』(A-Z-A/WAVE WWCP4005)をリリースするも、かつてのような濃厚さが感じられずいまいち煮え切らないできだった。 翌92年、サンディーやデティ・クルニアとの仕事でらつ腕を発揮した久保田麻琴をプロデューサーに迎え、満を持してリリースされたのが『ディーヴァ復活』(SONY SRCL2371)である。前年10月に初来日し、2時間にも及ぶすばらしいコンサートを披露してくれたあとだっただけに、この新作へのわたしの期待は大きかった。しかし、正直いって肩すかしを喰らわされたというのが当時の感想である。最新のテクノロジーと方法論を使って、ローカルなダンドゥットから「ワールド・ミュージック」へと高めようとした久保田の意気込みは評価できるが、久保田の洗練されたセンスのよさが、かえってエルフィの粘っこい持ち味を殺す結果になってしまったように思えるのだ。 このアルバムを最後に、エルフィの新録が日本で発売されることはなくなり、いまとなっては、日本で入手可能なアルバムは、ライス盤1枚を残すのみとなってしまった。 多少冷たいいい方をすれば、10枚も国内発売されたということのほうが異常事態だったと思う。バブル崩壊前夜の90年はじめは、カリブ諸国やアフリカが喰らい尽くされ、ほとんど最後の処女地としてエルフィをはじめとするインドネシアあたりのアジアの音楽が注目されるようになった経緯がある。いまから思えば、ワールド・ミュージックによる大東亜共栄圏の構築だったように思えてならない。かくいうわたしも知らず知らずに八紘一宇の夢に躍らされた戦犯の一人ではあったのだけれども‥‥。 しかし、エルフィという世界的にみてもずば抜けた才能をもった歌い手の存在を知らしめてくれた功績は素直に認めよう。いま聴いても、まったく古びたところがなく、すばらしいの一語に尽きる。とくにエルフィをいち早く日本に紹介したレゲエ専門のレーベル、オーバーヒートから発売された5枚のCDは、彼女の円熟期である第1期プルマナ時代の録音を集めただけあって匂い立つような濃厚なフレイヴァーに溢れている。ちなみにライス盤『ザ・ダンドゥット・クイーン』は、この時期の音源を中心に選曲したもので、オーバーヒートの5枚と重複もあるが、国内初出音源も含まれる。 ここでは、エルフィの最高傑作として日本ではもっとも評価が高い84年のアルバム『シリン・ファルハット』をあげることにしよう。しかし、コアなインドネシア音楽ファンのあいだではかならずしも評判がよろしくない。というのも、このアルバム、たとえばエルフィの艶っぽい持ち味が十分に発揮された傑作『ペスタ・パネン』(OVERHEAT PCCY-00076)と比べれば、仕上がりがサラリとライトなのである。 ダンドゥットという音楽は、60年代後半にロマ・イラマ(オマ・イラマとも)が、マレー半島に近いスマトラ島西側に伝わるラグ・ムラーユという音楽を手本に完成させた。ラグ・ムラーユは、イスラム文化、インド文化、ポルトガルから伝わったラテン系の文化などの諸要素が現地の文化と複雑に入り混じって生まれた大衆音楽であるという。これを現代的にロックっぽく仕上げたのがダンドゥットなのだそうだ。そのため、マレイシア歌謡、アラブ歌謡、インド歌謡の要素などが入り混じった、なんともいえないバタくささがある。一般的にはエレキ・ギター、ベース、キーボードなどの編成に、東南アジアに古くから伝わるクンダン(インドのタブラに似た両面ダイコ)とスリン・バンブー(竹笛)が加わり、哀愁ただよう独特のグルーヴを紡ぎ出す。 ダンドゥットは、おもに農村部からジャカルタなどの都市部に流入してきた低所得者層から支持を受けてきたダンス・ミュージックで、中間所得者層以上のひとは見向きもしない音楽だった。90年にわたしがジャカルタのレコード店でダンドゥットのカセット(インドネシアではカセットが主流)を視聴していると、“金持ちの”日本人が自分たちのダンドゥットを聴いているのがよほどうれしかったのか、たちまち、まわりに人だかりができて、聞いてもいないのに「これがいい」とか「あれがいい」とか、いろんなひとがわたしにカセットをすすめてくれたものである。 余談ついでに個人的なエピソードをもうひとつ。 89年の年末から新春にかけて、NHKのBSで12回シリーズで各国のワールド・ミュージックを紹介する「赤道音楽」という番組が放映された。そのなかの1話がエルフィの特集で、これがはじめて目にした彼女を動く映像であった。けっして美人じゃないし、ださいし、しかもオバサンなのに、なんだ?この全身から沸き立つようなお色気は!このときの放送は録画していて何度くり返し見たことか。この番組がなければ、インドネシアまでわざわざ出向くことはなかったろう。 話題を『シリン・ファルハット』に戻すと、このアルバムは、述べてきたようにインドネシアのソウル・ミュージックとでもいうべきバタくさいまでの濃密さがいくぶん稀薄なのだ。聴いた回数では、代表作'MANDI MADU'、'DANGDUT REGGAE'、'ASMARA' を収録した『ダンドゥットの女王〜ベスト・オブ・エルフィ・スカエシ』(OVERHEAT D20Y0269)のほうが圧倒的に上回るのだが、トータル・アルバムとしての完成度の高さという点で、『シリン・ファルハット』はやはりすばらしいと思う。 エルフィといえば歌の色っぽさだが、ここではアラビアン・ナイト風のエキゾチックなジャケットとはうらはらに、少女っぽさを残す愛くるしさが前面に出ているように感じられる。それにしても、このつややかな声音、タメの効いた独自の節まわし、豊かな表現力のすばらしさはどうだ!この甘酸っぱくなんともいえない感覚は、折口信夫ではないが、「祖々の胸を煽り立てた懐郷心(のすたるぢい)の、間歇遺伝(あたいゐずむ)として、現れたもの」なのだろうか。 『ノスタルジック・ヒッツ』(オルター・ポップ WCCD-31010)は、ダンドゥット誕生まもない60年代後半から70年代半ばごろかけての第1期・第2期レマコ時代のぼう大な音源から日本独自に選曲した初期作品集。「踊りましょう」'MARI BERJOGET' をはじめ、10代のころののびやかでみずみずしい歌声が聴ける。個人的にはP. ラムリーのマレイシア歌謡のようなマイナー調の「何も言わずに」'PERGI TANPA PESAN'、雪村いづみにでも歌わせたい、はつらつとした「竹の馬」'KUDA LUMPING' 、サラリとしたラテン・フレイヴァーただようラストの「偽り」'KEPALSUAN JIWA' が好き。 上に紹介したほかに『ペスタ・パネン』の姉妹アルバム『ダンドゥット・テラピック』(OVERHEAT PCCY-00098)、プルマナ時代の彼女の代表的なレパートリーを収めた『エルフィ・スカエシ・ゴールド』(OVERHEAT OVE-0014)、長期休業に入る直前85年にインサン・レコードから発表された『ゴヤン・ダンドゥット』(Pヴァイン PCD-2233)がある。 |

||||||||||||||||

|

(8.4.02) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||