| World > Latin America > Caribe >Mambo/Salsa | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

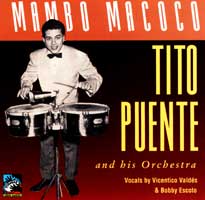

TITO PUENTE AND HIS ORCHESTRA |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

MAMBO MACOCO |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| 初期マンボの最高傑作との記事を目にして以来、中村とうよう氏が30年以上も探しつづけていたといういわくつきの'ABANIQUITO'を含む、ティト・プエンテがティコ・レーベルに残した10枚の10インチLPからの復刻盤。同じトゥンバオから出ている"MAMBOS WITH PLIENTE"(TCD-011)と、中村氏が選曲編纂した『マンボの祝祭』(オーディブック AB107 [廃盤])収録の2曲を合わせれば、プエンテ楽団最初期のまぼろしの名演がほぼ出揃うというのだから、マンボ歴が浅いわたしなんかがこうして簡単に手に入れてしまっているというのは、なんだか申しわけない気がする。でも、中村氏には悪いけれども、そんなにいいか? キューバに生まれ、1949年にメキシコで録音した「エル・マンボ」と「マンボNo.5」で人気が爆発したペレス・プラードのサウンドとくらべると、プエルト・リコ人を両親としてニューヨークに生まれ育ったティト・プエントのマンボは、ビートがヘヴィでワイルド。双方ともにジャズからつよい影響を受けながら、プエンテにあって、プラードにないものは、チャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーらによって40年代はじめにニューヨークで起こったビ・バップの要素である。 ガレスピーは、キャブ・キャロウェイ楽団の同僚だったキューバ出身のトランペット奏者、マリオ・バウサを介して、キューバからやって来たばかりのコンガ奏者、チャノ・ポソと出会い、47年に「クバーナ・バップ」など、アフロ・キューバン・ジャズ(キューバップ)の記念碑的な名演を残したことで知られている。 また、バウサは、義理の兄弟であったマチートの楽団でミュージカル・ディレクターをつとめ、大戦前からジャズに接近した重厚なラテン音楽をやっていた。プエンテは、1940年から2年間、ティンバーレス奏者としてマチート楽団に籍を置いていた。そこで、おそらくかれはアフロ・キューバンのリズムとジャズを融合させたサウンドと出会ったのだろう。そして、大戦後の49年、発足したばかりのティコ・レーベルにみずからの楽団で初レコーディングをおこなったときには、ビ・バップの洗礼を受けて切迫感とストイックさを身につけたニューヨーク・スタイルのマンボを演奏していた。 ガレスピーらのキューバップとの最大のちがいは、プエンテが身体性にこだわりつづけていたことだろう。ダンスの要素はポピュラー音楽の発展を語るうえで欠くことのできない要因であるが、ビ・バップはダンス音楽から脱却して、純粋な芸術としてのジャズをめざした。だが、このことは黒人的な身体性を失う危険を侵すことを意味している。ガレスピーもこのことに気づいていたはずで、それを補完する意味でアフロ・キューバンにアプローチしたといえないだろうか。 かたや、プエンテはかれの繰り出すティンバーレスがいかに超絶的であっても、そこにはつねにダンスがあった。そのため、プエンテは最後までジャズとは一線を画しつづけていたし、こうしたかれのスタンスがサルサへと受け継がれていった。'ABANIQUITO'なんか、サルサのプロト・タイプといってもいいぐらい。 ここまできて、わたしが、いまひとつプエンテの音楽を好きになれない理由がわかってきたような気がする。ビ・バップ以降のジャズがダンスを斬り捨てたことには相応の理由がある。それを、わたしにいわせると無理にダンサブルにしようとしたために、プエンテにしても、その発展型であるサルサにしても、優雅さを欠いた暑苦しいだけのダンス音楽になってしまったのではないか。ジャズとダンスの共存が不可能とは思わないが、その場合、ジャズはエッセンス程度にとどめるべきだろう。 本盤でいえば、マンボの名演とされる'ABANIQUITO'、'MAMBO LA ROCA'や'MAMBO MOCOCO'は、いびつにジャズが入り込んだ“踊れないダンス音楽”である。むしろ、ベニー・モレーっぽい'A BURUJON PUNAO'のほうがリズムが柔軟でダンサブルだし、ミゲリート・バルデースが歌いそうなアフロ'BABALAGUA'の濃厚なキューバ臭とか、ソンのかおりが立ちこめるアルセニオの'LO DICEN TODOS'や'BAILA SIMON'のほうがずっと深みが感じられる。 |

||||||||||||||||

|

(6.8.02) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||