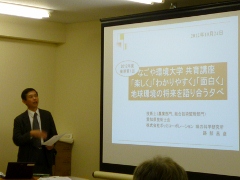

| 2012年10月24日(水)に開催された「2012年度後期第1回 なごや環境大学愛知県技術士会講座」の報告 | |||

下記の要領で、なごや環境大学の愛知県技術士会講座"「楽しく」「わかりやすく」「面白く」地球環境の将来を語り合う夕べ"の2012年度前期後期第1回目が開催されました。 ・日時 : 2012年10月24日(水) 18:30~20:00 ・場所 : 花車ビル北館6階 会議室 ・講師 : 跡部昌彦 (技術士(農業・総合技術監理部門)) ・題目 : 「食品のおいしさを科学する」 18名の方に参加していただきました。ありがとうございました。 食品の「おいしさ」の感じ方は、人それぞれに異なります。同じ食品を食べていても「おいしい」という方がいる一方、「おいしくない」という方もいます。「おいしさ」は主観的なもので、科学的に論じることがとても難しいテーマです。そのような中で、 ①「おいしさ」をどう捉えればよいのか? ②口腔内で味を感じ、また鼻腔内でにおいを感じて、それらが神経を伝わって脳が味やにおいを判断するメカニズムはどこまで解明されているのか? ③主観である「おいしさ」を評価する手法である官能評価とはどのようなものか? ④分析機器を使った「おいしさ」の評価はどこまで可能か? について、清涼飲料水で「おいしさ」を評価した事例も交えながら、お話をさせていただきました。最後のまとめでは「いろいろな種類の食品をおいしく、腹八分目に食べることが重要で、それは健康面で大切なことだが、環境面でも残さずに食べることができ、廃棄も出なくなる」と結びました。 「難しいテーマを選んでしまった」と思っていますが、多くの方に満足をいただけたようで、嬉しく思います。しかし、「学問的知識が不足している」「非科学的な印象を受ける場面があった」といういう意見もいただきました。味やにおい、おいしさの感じ方についての最先端の研究をお話ししたものですが、その感じ方のほとんどは未解明というのが現状で、それが解明されるには相当な年月が必要です。「おいしさ」の全容解明を期待されて聴講された方々には申し訳なく思い、「今の科学ではわからない」ということを理解していただく難しさを感じました。

次回(2012年度後期第2回)は2012年11月21日(水)の18時30分から、花車ビル北館6階会議室での開催です。技術士(金属部門)の犬丸晋先生による講演「鋳物は省エネ造形法」です。ご参加いただきますようお願い申し上げます。 (文責 跡部昌彦) |