山と旅のつれづれ 旅のエッセー№1

PC絵画 目次

(以下八編収録) 2001年一月沖縄の旅

2002年1月沖縄 意外に寒い一月の沖縄だ。

気温は最低でも13度はあるのだが風が強い、7.8メートルはありそうで時には押し戻されそうにさえなる。

天気はそれほど悪くは無いが強風の影響で波が高く、行きと帰りの日を除いて丸々四日間 の滞在中波浪注意報が出っ放し、そんな訳で最大のお目当てにしていた観光潜水船 【もぐりん】はただの一回も出港できず、ついにま たの機会にーと言うことになってしまった。 ー植物園ー

この島のは植物園が非常に多い、その殆どが熱帯亜熱帯性の高木、ヤシ類の樹木だ。

しかし、これらは沖縄に自生するものではない、冬を知らないアジアの島々から導入されたものが殆どだと思われる。 沖縄は日本本土から見れば南国だが、東南アジアから見れば冬のある島なのだ。 その【島の冬】を必死で耐えている風情が、何とも痛々しく感じてならない。

祖国には無い【冬】に生気をなくし、大きな葉は強風に引き裂かれ、それでも死ぬほどの辛さではないのだろう、短い冬を乗り切れば それらの樹 木にとって快適な長い長い夏が保証されているのだ。そんな繰り返しの中で大きく大きく成長している。翻って ーやんばるの森ー

沖縄本島北部は、その大部分が「やんばるの森」といわれる正真正銘の自然林だ。

そこには椰子の仲間は無い、か、殆ど無い。亜熱帯というより暖地性の常緑樹におおわれている。沖縄の本当の自然の姿がそこに ある。 訪れる観光客もほとんどいない静かな静かな山原【ヤンバル】の森だ、そしてしばらく すると退屈になるのどかな森だ。

珍鳥「やんばるくいな」の生息が最近まで知られていなかったのも納得出来る気がする。 ー寒緋桜ー緋寒桜とも言うが彼岸桜ではない 沖縄には種類の少ない落葉樹だ。 これも多分この島の自生種ではないと思う。 桜の種類には四季桜とか冬桜とかいう季節外れに咲くものがあるが、それらは晩秋のころ 紅葉して葉が落ちる前に、その葉が何ら

かの原因で全部落ちてしまったときに起きる現象 と云われているが、虫に食われてしまったとか、何らかの病気で丸裸になつてしまっ たとか、或いは人間 の手によって毟り取られてしまったとか、様々な理由で葉の無い丸裸の状態になってしまったことが前提になる。 自然の営みよりも早く冬枯れと同じ状態になってしまった桜の木は植物ホルモンの働きによって、その次の「仕事」つまり花を咲かせ

ることになる。 この条件を人為的に繰り返すことによって、遺伝的に冬に咲く桜が作り出されるということらしい、それにしても最近はこういう季節外 れの桜の花 を【狂い咲き】とは言わなくなって、 四季桜とか冬桜とか言うようになってきたことは多分喜ばしい事なのだろう。 いくら何でも狂い咲きとは下品ではないかと常日頃から感じていた。

さて、沖縄の寒緋桜というのは、中途半端な沖縄の冬に多分、葉を落とす時期がマチマチなのではないかと思われる、植物の病気で もなければ 虫に食われた訳でもない、ましてや人間の手によるものでもない、沖縄の自然の季節のいたずらと言うものだろう、で、その 結果どうなるかと言う と、花の咲く時期もまたマチマチなのだ。 一月下旬の旅の中で、満開の木かあればその隣に冬の眠りから覚めやらぬ木もある。

だから沖縄の寒緋桜は長く楽しめる代わりに一斉に咲き誇る華やかさは無いのではないかと思う。 桜に限らず、暖かい沖縄の冬の中にあって葉を落としきれない落葉樹の何となく気だるいような風情はあまり見栄えの良いものでは ないような気がする。 ー沖縄の住居ー

伝統的な赤がわらに白い漆喰の屋根を持つ住居は沖縄本島では殆ど見られないのが寂しい、もっとも博物館のような観光施設の中

にいきずい ているので救われるが、風景に馴染んでいるとは言いにくいような気がする、その殆どがみやげ物店になってしまっている のだ。 あれでは落ち着いて見られないではないか。 では、現代住宅はどうかというとこれが、全部といっても言いすぎではないほどに白い平らで深いひさしを持つ鉄筋コンクリート造り だ。 沖縄の長い夏の強烈な日射から見を守る現代的な手法なのだろうと思う。 どの家にも平らな屋根の上に大きな水タンクを乗せている。 水が充分ではない島国の不便さを垣間見る風景だ。 なだらかな丘の斜面に白く統一されたコンクリートの家々が建ち並ぶその風景は、陽光燦燦の、何処か、南ヨーロッパのそれに似て

いる。 ヨーロッパなど行ったこともないのにそんな風に感じるのです、変ですねー。 ー米軍基地ー

意外に静かでその存在さえ忘れるほどだった。

背の高い観光バスの中からだと視点が高いので、基地の存在を実感するというが、今回の旅は、バスではなくレンタカーそれもSクラス を予約した のに、あてがわれた車は限りなくスポーツタイプのアメリカ車だ。 日常ワンボックスの車に乗っている私には、これはもうケツをジベタですりむきそうな気がして落ち着かないことこの上なし、丸々四日 間それでも無 事故で旅を終えるとほっとする、こうした適度の緊張は旅の面白さでもある。 ー海ー

やっぱり沖縄は【海】です。 さんご礁の輝く海です。軍事基地は似合いません。

軍事基地が似合う場所などあるはずがないけれど。 参考までに

名古屋ー沖縄、ホテルステイ朝食付五泊

レンタカー五日間、二人で122800円 名目的には団体旅行、実質的にはまったくの個人旅行 この季節はほんとに安いーーーーーーと思う 忘れられそうな島、奄美

南西諸島の中で沖縄本島に次いで大きな島だ。

一市三町三村を有するこの島の観光は殆ど無視されている・・と思う。 旅行業者によるパックツアー商品として登場することはほとんど無いと言っても過言ではない。沖縄方面と本土の間を通過する飛行

機の窓から見下ろされることで、かろうじて その存在を確認されている。しかし、この島は、かっては与論島、徳之島、喜界島などと並 んで賑わった時代があった。特に与論島はまことに小さな島だが「バナウル王 国」とか言って若い観光客を集めていた。 理由はあまりにもはっきりしている。米軍占領下の沖縄は事実上外国であったので海外旅行の手続きが不可欠だったからだ。沖縄

復帰以前、日本経済が豊かになりだし た頃中部地方の新婚旅行者の多くは、宮崎県の日南海岸を中心とした南九州を目指したが、 金と時間に余裕のカップルたちは、鹿児島から空路や海路でひと足先に本土復帰した奄美大島を中心とした奄美群島に足をのばし た。この時代が奄美観光の全盛時代だったと言えよう。ところが沖縄施政権復帰によって、ネコも杓子も、沖縄へおきなわへ、、、 。 と言うわけで、奄美群島は前述のように、単なる、通過点に、それも11000メートルの上空をだ。航空便まで沖縄那覇は全国の主要

都市から直行便が何便もあるのに、 奄美空港行きは殆どが鹿児島空港経由しかない。 したがって航空運賃は沖縄までよりも高くなっ てしまう。 近くて高いのでは旅行業者による、パックツアーには、なじまないと言う事になってしまうのではないか、 多分そんな訳でこの島は無

視されて、既に久しい。 その大島に行ってきました。 鹿児島経由で4日間、石垣島までよりも高い運賃払って、ゆったりと滞在してきたのです。季節は三月、 本州中部はまだ冬の中。奄美は琉 球、八重山諸島よりも北に位置しているけれど、本当に暖かい。 冬の国内観光は南の島に限る、 という訳で、このところ1ー3月は毎年南西諸島旅行と決めている。個人 旅行は高くつくけれど、自由で団体の一員としての気遣いがい らないし、時には、不案内ではらはらするけれど、これも旅の楽しさの1ページということにしましょう。 さて、この島は本当に静かで、素朴で印象深いしかし、大きな島だ、文字通り、大島、なのです。 沖縄本島に次ぐ大きさだ。観光的集

客施設は殆ど無い、 ホテル、旅館 は全盛期の名残か、けっこう存在するが三月は、全くのシーズンオフ、空家に宿泊しているようだ。 集客施設が少ないので、観光客がぞろぞろ、土産物屋がうるさいとか、ト イレが順番待ちなど全くない。 本来の離島観光を満喫出

来る数少ない「生活の島]だ、なにしろ一市三町三村の島民の人口は過疎というほどのことは無いと思うし、適度 な生活者の島といえ るのではないかと思う。また南西諸島の島々はほとんどそうだが、この島も、さんご礁に囲まれた絶景の只中にある。それだけではな い、山もあるの だ、それも700メートルに及ぶ[高山]だ。「ヒカゲヘゴ」というシダ植物のジャングルを思わせる森林もある、山好きの私 は登って見たいと思ったが、地元の人から、ハブの話 を聞かされてやめた。 それと、マングローブの河口も広大なものがある。 泥底に育つマングローブは珊瑚の海には相いれないものだが、ここでは地域を分

けて共存している。マングローブは泥 底に育つというが、これは汚い所という意味ではないので念のため、、 きたないどころか、多様 な水生生物を育む、豊かな汽水域なのだ。 しかし、本当にきたない泥沼といった風情だ。 宿泊したホテルについて、一筆書き添えましょう。予約なしでとびこんだのだが、初めての地なのに周りの風景が見た事がある感じな

のだ。やがてなぞが解けた、 1年ほ ど前、NHKテレビ「生中継今日はとことん鹿児島県」の奄美大島中継地点、その場所だったのだ。 ここも鹿児島県なのです。 親切なホテルのもてなしが楽しくて3日目も泊 まってしまった。心温まるプチホテルです。ホテルの名は「ばし ゃ山村」、面白い名前だがこれは、この付近が芭蕉の木の育つ山であることに由来する。芭蕉布の原料だ。そ の昔、嫁入りにこの山を 財産としてもって行くと、言葉は悪いが「ブス」でも良縁に恵まれたという、バナナに似た成長の早い草本類である。以上はホテルのオー ナーつま り、ばしゃ山村の村長さんの説明でした。 村長さんの話によると、奄美の素朴さを損なわずに現状よりも、もう少し多くの観光客を呼び込みたくて、地域の青年たちといろいろ

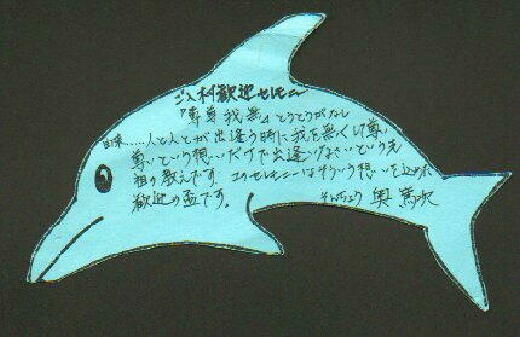

努力していると言う事でした。 宿泊費 12000円、楽しい旅のひとときでした。  「尊尊我無」とうとうがなし 由来、人と人とが出逢う時に我を無くして 尊い尊いという想いだけで出逢いなさいという 先祖の教えです、セレモニーはそういう想いを込めた 歓迎の杯です。(ホテルのオーナー) 湖南アルプス

琵琶湖の南「三上、田上、信楽県立自然公園」-みかみたなかみしがらき、と読む。この一角にある太神山【600メートル」】これも多

分たなかみ やまと読む、不確かだけれど。 この太神山或いは田上山を中心とする山地一帯を指して「湖南アルプス」と呼ぶ、山頂部や中腹のすさまじいほどの崩落、その様相 をアルプスの 岩峰になぞらえてそう呼んだのであろう。 この荒れ果てた山地を観光資源にしてしまおうと言うのだ。 実際荒涼とした風 景は一種の絶景だ、いや大絶景だ。 当然、ハイキングの山として親しまれている。しかしこの山地一帯は、いにしえの奈良の都の造営のために、大量の木材を切り出した

ことによる 山林破壊の現在の姿なのだという。 史実によると琵琶湖から瀬田川を利用して宇治まで運び、そこから奈良まで陸送したという。 奈良と田上山とは随分離れているところを見ると、この山一帯の木材資源がいかに優秀だったかということが想像される。 目をつけ られた豊かな森はたまったものではない。 1300年を径た現在でも森林の回復がおぼつかない、それどころか荒れる一方で前述の【アルプス】になってしまった。

明治以後は砂防工事植林事業など積極的に進めているというが一向に成果があがらない。 明治以前それまでの1200年もの間、いくら何でも1200年も経過すれば、ほおっておいても豊かな森は蘇るのに充分な時間があるでは ないかと思 うが、現実は荒れが増幅するばかりという。 奈良の大仏様も1300年もの間どっかりと座っていらっしゃるけど、さぞかし座りごこちがよくなかろうて。

こんな歴史の一端を頭の中に描きながら、この山を歩いてみましょう。 見るもの一つ一つに感慨深いものがあります。あ、そうそう湖南アルプスの景観も単純に楽しんで下さい。それからお帰りには信楽の 町を訪ねて 見ましょう。 大小様々な【狸】たちが皆さんをひょうきんな面持ちで歓迎してくれます。

たぬき、狸、タヌキ、大きな大福帳をぶら下げて、下の部分にはたまた大きな「なに」を地べたまで下げて、中には女のタヌキさんまで いて、両の胸 を高々と空に向けて我々を歓迎してくれているのだから、ドライブ旅行中の夫婦喧嘩などここではやっていられません。 信楽高原鉄道の、あの悲惨な大事故の記憶がふいに脳裏をよぎった。 花岬渥美半島

渥美半島の先端、伊良湖岬、何度か訪れたことのある岬だ。

鳥羽からと知多半島の師崎からフェリーで、一昨年は兄弟会で、何年か前には何と仕事上の納品で半島の先近くまで行っている。 同県内と言うことで多分旅の実感が湧かないのだろう、何度も訪れている割には見るべき所を見ないで通過点になってしまっていたよ うだ。 そういう訳で下見は充分にやってあるので今回はようやく本番といった所か。 荒々しさを殆ど感じない、やさしい地形の半島だ。

そんな中で唯一と言っても言い過ぎではないほど豪快な海岸美を見せるのが「日出の石門」付近だろう、僅かだが眼を奪う断崖が日 出の石門と 対峙する形で屹立している。 ロマンチックな【恋路が浜】から歩いて二十分ほどの所だが観光客の多くは遠くから眺めるか 路上から見下ろすだけでその絶景に触れていないの だ。 恋路が浜をそぞろ歩いて、少し足をのばして此処まで来ればその景観とともに島崎藤村の「椰子の実」の詩碑にふれることも出来る、

ここであの 「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実ひとつ」と口ずさんで見よう。いや、声にださなくてもいい。それだけで旅の楽しさ が倍加するのに、意外に多くの旅人たちは詩碑の存在に 気がついていない。 過去何十年かにわたって、遥か南西の石垣島から投流した椰子の実1300個余りの内一個がこの浜に漂着したという、たった一つ

でも漂着した と言う事実があれば、それだけで楽しいではないか、言い伝えの何よりの証明だ。 全国各地に漂着した「メッセージ付の椰子の実」を拾った人の記念樹が十数本並んでいるのも見ていて楽しいものだ。 椰子の実を拾った人が椰子の木を記念植樹することになっているようだが、ここでは寒さに比較的に強い椰子科のビロウ樹やフェニ ックスなどが 拾った人の名入りで植樹されている。 花岬」と言われるようにこの半島は観光客を意識した花が多い。

それも、この季節は菜の花という、余りにもありふれた花で迎えてくれるところがかえって旅情をそそるものがある。 さて、この半島はその昔、といってもニ三十年前ごろだと思うが「渥美フロンティア」と銘打って電照菊と渥美メロンの一大施設農業を 展開し、見事 に成功した施設園芸農業の先進地だったと記憶している。 その頃勤労者世帯の平均所得が三百万に対して、ここの農家所得は八百万と言われていたことを未だに記憶している。 現在はどうかと言うことについては知る由もないが、おびただしい数のガラス温室が豊かさを物語っているような気がする、しかしなが

ら群立する温 室は電照菊の季節は幻想的で観光にも一役かっていると思うが、その他の季節はごちゃごちゃしていて風景に馴染んで いるとは思えない。 渥美半島の風物詩ではあるが。 東大寺瓦窯跡

開けっぴろげの斜面に窯跡をなぞって石ころが敷き詰めてあるだけだ。

その下の土中に、窯があるのだそうだ、信じがたい事だがここで瓦を焼いて遥か奈良の都まで海を越えて運んだという、ただし1300年 も昔の話で はなくて、鎌倉期の再建時のものという。それにしても・・・・です。 宮 古 島 雑 記  2001年1月宮古島旅行、沖縄経由宮古島行きで。この島も乗り継ぎが必要なため航空運賃が高くつくが、便数は多くさすがは観光

島だ、集客施 設も多い、なかでも目に付くというより不思議に思うのは宮古島に付随する衛星島とでもいうべき「池間島」と「来間島」に かかる海上橋の存在だ。 息を呑むほど美しいさんご礁の海、どこまでも遠浅でエメラルドに輝く雄大な風景の中に優雅な橋が一直線に延びている。まさに夢の 掛け橋だ。 不思議に思うのはこの橋を渡った先の[来間島]はほとんど人が住んでいないと言う事、一面に広がるのは葉煙草とさとうきび畑だ。

池間島の場合 は小さな漁港があるところを見るといくらか人が住んでいると思われるが、それにしても大変なお金をかけてこんなに立 派な橋が必要なのか理解に 苦しむ。 タクシーの運転手によると、この橋は農道橋だという、だから料金も要らない。と言う事は国道ではないということになる。したがって建

設省の所 管ではなく、農水省から工事費が出ている事になる。直径2キロ余りの丸い小さな島に、琵琶湖大橋に匹敵するほどの、い や、それ以上かも知れな い立派な橋が両島に一本づつ架かっている。それだけではない、もう一本「宮古島」と「伊良部島」の間に架け る計画が既に現地調査の段階だと いう。 ここは愛知県の渥美半島と知多半島の先端を橋でつなぐに等しいほどの所だ、そう言えばこの両半島間にもそのような構想はある、

しかしあくま で構想に過ぎない。そんなこんなと考えてみると、この島「宮古島」は豊な独立国のようだ。 橋についての疑問はこのくらいにして話題を変えよう。来間島には「龍宮城」なるものがある。海中へ連れていってくれるかと期待した ら、なんと、それは丘の上だった。そこに立派なお城を模った展望台 がある、舞台装置の良し悪しはともかくとして、そこからの眺めは まさに、「絵にも描けない美しさ」なのだ。珊瑚礁の海、それは夢の舞台だ。 スキューバダイビングも出来ないくせにこれほど感動させる。

宮古島本島と伊良部島の間はカーフェリーと連絡船が運行している、ここでひとつび っくりしたというかあきれたと言うか、真面目に考 えればちょつと心配になってしまうような事実にぶつかってしまった。フェリーの自動車航送料金に ついて、窓口で訊ねた所往復で3000 円という。前述の渥美半島と知多半島の両先端を結ぶほどの距離だ。両半島間は名鉄観光船が就航 しているが料金は4120円。片道 でこの金額だ。それがここでは往復で3000円。当然我が耳を疑った。確かめようと上の表示板に目を通してみた。 やっぱり、片道4020 円とある。自分の耳より表示板を信用することにした。 それと、言葉―――と言うより方言が分からないので言葉によるやりとりより表示板の文字を信用したくなるのだ。そんな訳でレンタカ

ーを港に置 いて身体だけ連絡船で渡ることにした。 現地ではタクシーがこれまた安く請け負ってくれる。なにしろ3時間もあれば、一通り観光できる程度の小さな島だ。このタクシーの運

転手 に、先ほどのフェリーの疑問を何となく話してみた。そしたら疑問が解けたのです。フェリー一社時代は表示の通りでやっていたの が、今は二社に なった。で、結果がこういう事になっている、というのである。 表向きは両社とも片道4020円、実際は往復3000円。こんなこと、何時までもやっていたら両社共沈んでしまう。なにしろ「戦場」は海の

上なのだ から、そんなことになったら困るのは地元や観光客だ。安けりャ良いというものではない、今の所地元も固唾をのんで成り行 きを注視しているところ とか。 所でこの島「伊良部島」の隣に「下地島」という、これまた小さな島があり、両島間は複雑で狭い川のような内海を形成していて三本の

短い海の橋 でつながっている。この下地島、長さが地図で見る限りせいぜい6キロほど。この島に長さ四千メートルの立派な滑走路が ある。下地島飛行場だ。 空港ではない四千メートル滑走路は国内最長という。で、ここで何をするのかというと大型旅客機の訓練飛行 場だという。 訪れた時もボーイング767がタッチ、アンド、ゴーを繰り返していた。エメラルドに輝く海とほとんど滑走路だけの飛行場、なんとも不釣

合いな取り 合わせだが、とげとげしさを感じさせないのは軍事施設ではないことによるものかと思った。 ここで終わろうと思ったけれど書き忘れたのでまた、宮古島に戻ります。上野村という小さな村に「上野ドイツ文化村」という施設があ るのです。 そ の昔いつ頃のことか忘れたけれどドイツの商船が上野村沖で遭難。その際村民の献身的な救助活動により、多くの命を救ったと

いう史実を後世に 伝えようと村が建設したものらしい。施設のテーマは「博愛」無事帰国したドイツ商船の船長が、この島には「博愛の 人々がいる」と報告したことに よる。 さてこのドイツ文化村、ドイツの自然や文化を紹介する数々の展示物とともに、ひときわ目を引くものがある。 東西をへだてた「ベルリンの壁」そのもの、実物である。落書きなどもそのまま、まことにリアルに、破壊されたベルリンの壁は現在私

のうろ憶えだ が、無傷のものは60何枚かが世界各地に保存されているという。その内の二枚がここに展示されている。 東西対立の生々しさが伝わって くる展示物である。 かってテレビの画面の中で歓喜した市民がこの上でハンマーを振るう光景が映し出されたのが、はっきりと記憶の中にある。 期せず

してそれを 思い起した。意外だった、ほんとに意外だ。高さは4/5メートルあるとおもわれるが、頂点の幅はわずか20センチぐらいだ ったと思う。その上で大 勢の市民がハンマーを振り下ろしているのだ。裏側に舞台装置がなければ、あれは曲芸だ。こんなことはドー デモいいか。 それにしても東シナ海 の小島でこういう、歴史の遺物に触れること自体が意外だった。 屋久島、樹上の森

平成9年5月屋久島旅行。鹿児島から更に160キロ南の海に浮ぶ、あの「洋上アルプス」屋久島の 中心部標高1300メートルの山の中。

縄文杉は樹齢7200年といわれているが、最近ある大学の調査によると、 2200年で合体木ではないか、というつまり並んで生えてきた二 本の木が、成長するにつれて、つな がってしまってやがて一本の木なってしまう。事実はどちらでもいいけれど、まのあたりにすると、 そ のど迫力。やっぱり並の生命力ではない。 片道4時間半もかけて歩いてきた価値は充分だ。しかし、屋久島にはここまで歩かなくても巨木はご ろごろしている。それも杉の木だ

けではない、鹿まで「やくしか」というのは本州のそれより、一回りで かいのだそうだ。ところで、この植物の樹齢だが、正確には、7200 年でも2200年でもない。 事実は誰にも解らないのだ、樹木は一年ごとに表面が成長し、やがて厳しい冬から身を守るため に、表面の表面が固くなる、そうし て一年分の年輪が形成される、で、500年も600年も経った頃は、 いや、そんなに経たなくても、中心部はとっくに腐ってしまっている。 だから外側に新しい年輪を作り ながら、内側では失われつつある。これは、つまり何百年も前の生命は、とっくに死に絶えてい ると言

っても、間違いではないと言えるのではないか。正確には木を切ったときの「ドーナツ」の内側 から外側までのワッパの数が、その木の 年齢だと思う。ま、しかし、そんなことは植物学者にお任せ して、我々は、いや、私には興味をかきたててくれるものがあれば、素直に 驚いたり感心したりして いれば、それで楽しいのです。 ちょっと書き忘れたので、補足します。樹木は養分を地下から吸い上げ、枝先の葉で光合成をして 成長する、このとき必要な養分を

運ぶための通路は、木の表面に非常に近い部分にあるので、内 側の大半が腐ってしまっても生きていくのに、ほとんど差し支えがない と言われている。 見かたを変えれば、生きて行くために余分な重荷を巨木達は、みずから捨て去っているのではな いか、と考えてみるのだがいかがだ

ろうか。 縄文杉への道程の途中に「ウイルソン株」という、切り 株がある。 巨大な切り株だ、ある民報テレビで豊臣秀吉が薩摩藩に命じて伐採させ、京都に神社だかお寺だ か造るための資材にしたと決め付 けるような言い回しをしていたけれど、あれはちょつとおかしい。 史実によるとその時代に秀吉が薩摩の島津氏に命じた事実と、薩摩 藩がそれに応じたことはあるら しいが、そのとき献上した木材がこの巨木だという証拠はない。 ただ推定伐採年代が秀吉が命じた時期と一致することから、推定はされ得るが、それに神社は 桧、仏閣はケヤキが主な建設資材と

され、杉材は馴染みが薄い。さて、このウイルソン株、ウイルソ ンというどこかの国の探険家によって、世間に紹介されたことによる命 名なのだ。 巨大な切り株は400年以上経過した今も「切り株」なのだ,断じて[切り株の跡]ではない。巨大な 味噌ダルを更に巨大化したようなも

のをひっくり返して、底を叩き落したような感じである。つまり外 辺部しか残っていないがこの、いわゆる生きた木の部分【生命としての 木ではなく木の性質を保って いるということ】は、厳然と存在していて、大げさにいえば天空に突き刺さっている。 「ころりころげ た木の 根っこ」ではありません。上辺は地上から数メートル上なのだ。 写真撮るのをどういうわけか忘れてしまった。 で、この中に入ることができるのだから面白い、何と 其処には神社が奉られている。

神社といっても{祠}だけど、その前に川が流れているのだ。近くの 涌き水が切り株の中を、ちょろちょろと涼しげな音を奏でて流れてい る。 ドキュメンタリー作家、高田宏氏によると、縄文杉には20数種類に及ぶ着生木があり、樹上に 《森》を形成しているという。ここで間違 いやすいのは《着生植物》と(宿り木)の違いである。着生植 物は台木に根を張りながらも養分は湿潤な空気中から吸収している、これ に対して宿り木は、台木 の組織の中に入りこみ、台木から養分を奪い取って生活しているので寄生虫のようなものだ。「寄生 植物」とも いわれる。 着生植物というのは着生できる台木という条件が無いと育たない、ところが、この「樹上の森」の植 物たちの多くは本来の着生植物で

はなく、例えば、桜とかもみじとかいった、普通の木が多い。なぜ か、以下は私の推測だが、何しろ、根回り43メートル、目通し17メー トルの巨木だ、当然その内部 は巨大な空間があるはずで、上の方の各所に大小の「口」を開けていると思われる。そして、この空 間は 内辺部と下部に朽ち果てた木、つまり「堆肥土」を蓄積しているに違いない。 何百年或いは何千年にも渡って溜め込まれたその「土」は着生木を育てるのに充分な養分を与えて いるのではないか。

上の方に着生している木の根は多分、台木のはらわたの中を10数メートルもたどって[土]の部分 に到達しているのではないかと思 う。 無性にその中を覗いて見たくなる。 しかし、今はこの巨木に触れることも、裏側を見る事もできない。 保護のために、10数メートル手 前に設置されたヤグラの上からし か見る場所が無い 縄文杉と月の裏側は永久に見ることができないのです。 一般に巨木になると、どこかに中をのぞける穴ができている事が多い、 しか

し縄文杉の場合は、覗けないほうが夢があっていい。それに、のぞけたとしても、私が想像し たような「樹上の森の地下」とは違ってい たりすると、がっかりするし、自分の思考が、いいかげんな ものになってしまうので、見られない、解らないほうが楽しいのです。 この島は、とにかく雨が多い。小説の一節を借りれば一ヶ月に三十五日雨が降るといわれるほどだ。 たった四日間の滞 在だったが

この内二日間はほとんど降ったり止んだりだった。もっとも六月だから季節的に当然なの だが、しかし、その降り方がものすごい。 パ ラパラ…ときたと思ったらほとんど次ぎの瞬間から会話 ができないほどの土砂降りになる。 豊な森は雨が降っても降らなくても谷川の水量はあまり変わらないと言うがそんなものじゃない、強 烈に水量が増える。

おそろしい勢いで、あっという間に海に吸いこまれる。 この日も雨の止み間に「大川の滝」と「千尋 の滝」と、屋久島の名瀑をそれで も見る機会を得た。雨後の滝、これがすごい。パンフレットの 写真で見るそれを降った雨の流れが完全に覆い尽くしていて、割れんば かりの轟音の中にある。 普段は安全地帯に備え付けられているはずの滝見用のベンチの背もたれだけが濁流の上に、長 くなったり短くなったりしながら、か

ろうじてその存在を主張している。めったに見られないであろうこ んな風景を見ると、この日の雨はこの島でも稀に見るほどの豪雨だっ たのかも知れない。 それにし てもこういう滝の風景を見ると、雨を恨むどころか私は大変幸運な人物だと、心底思ったものだ。惜 しむらくはこの幸運を分 かち合う相棒がいない一人旅だったことだ。 あ、いや、そうでもなかった。居合わせた若いカップルが「雨でよかったですねー」と轟音に負けじと 怒鳴ってきた?「同感でーす」と怒

鳴り返した。 午後の飛行機で鹿児島経由での帰り際に大変な旅の土産を仕入れてしまったと感動していた。 屋久島のお墓が白い「鉄砲ゆり」で溢れかえっていた。 六月は鉄砲ゆりの季節ということもあるが、この白く清楚でそれでいて豪華なゆりは九州南部から奄 美群島、南西諸島の島々をふるさ

ととする自生種だ。 島の人々は世界に誇りうるこの野生のユリを慈しんで守り育てているのだろう、現在でも普通に自 生が見られる。沖永良部島では盛 んに栽培出荷もされている。 白い鉄砲ゆりと本州中部の山岳地帯に自生する色鮮やかな各種の山百合との交配で作り出された 数々の栽培ゆりは現在、世界の栽

培ゆりの主流になっているという。 また行って見たい屋久島です、今度は天気を良くしたい、 前回とは違う屋久島も見たいから。 こ の島は植物に興味を持つものなら ずとも、誠に感動的な島です。 人々は親切だし、レンタカーは安 いし、真ん丸い島だから、走っても走っても迷わないし、仮に迷っても そのまま走っていれば、ちゃん と出る所へ出る。 たったニ三時間で一回りしてしまうのに、その内側に千数百メートルの高峰を二十座以上抱え込ん でいる。六月の梅雨空は、その頂を

もったいぶって、ただの一度もお披露目してくれなかったけれど 。 名古屋から「ひかり」で4時間半、博多で乗り換え夜行急行で時間調整しながら早朝の西鹿児島 駅、ひと気のない街中をひたひたと歩 いて鹿児島港へ、そこから船~~~やっぱり旅は時間をかけ て行くのがいい。 限度はあるけれど、早過ぎないほうが印象に残る。 少なくとも、時間をかけて旅することができる今の自分がしあわせなのでしょう 東大寺南大門の心柱、そして大仏殿

高さ【全長】30メートルに及ぶという、もっともこれは南大門そのものの高さということだと思うの で、柱の長さとは一致しないけれど目

視すると、それほどの違いはないようだ。 ビルの7、8階の高さに相当するという、この木造巨大建築物を支える何本かの心柱の樹種が何と 「杉」だという。 地方の有名な古寺や神社など、大抵が寺はケヤキ、神社はヒノキと大別されると私は思ってい る。 もっとも、桧舞台で名高い清水寺はいわゆる【舞台】に関してはヒノキ造りのお寺だけれど、千年 以上の昔お寺の構造材が【杉】だっ

たのは意外な感じだ。 考えてみれば30メートルにもなるまっすぐな大径木は多分他には無いのだから選択の余地もなか ったのかも知れない。

奈良時代、まっすぐに成長した杉の巨樹たちにとって、大変な受難の時代であったのではないか と思う、本来、建築構造材としては 軟弱とされた杉だが、丸太のまま使えば生きた立木と同じ状態 なので丈夫でもあったのだろう。 現在に残る、生きた杉の巨木がその多くは杉の特徴であるはずのまっすぐに天に向かって成長し ていないところを見ると、不良材と

して見捨てられた結果なのかも知れない。 数千年の歴史を秘めた「生きた樹」たちは天変地異に何度も遭遇しているはずだから、直立を許さ れなかったものもあったであろう けれど、人間にとっての良材はその多くが古代建築の材料にされ てしまったような気がする。 南大門は一度倒れているという、しかし火災ではないのでおそらく殆どの構造材は再利用されて いると思う。

百年或いは何百年も経った古い民家など、解体してみるとその前の時代に使われていた材を再 利用しているものがけっこう出てくる という。 それにしても古代建築のように数千年の巨木をふんだんに使われたのでは、再利用をやっていて も、数百年の年月のうちには資源 の枯渇はまぬがれないだろう、いくら太古からの自然林といっても 自然というものはそうたやすく巨樹を育むほど優しくはない。 それを裏付けるかどうかは分からないが、東大寺大仏殿の柱は直径一メートルと巨大だけれど、 もはや一本の巨木ではない。

何度も火災で焼失しているこの建物は現存の大仏殿の建設時、既に巨木は入手難だったのだろ う。くさび形の今でいう「集成材」だ。 或いは集合材とでも言おうか。分かりやすくいえば、みかんを真 ん中から横に切ったときの中身のようなものだ。ものの見事に一本の 柱に整形してある。 しかも、それでいて創健時の建物よりかなり小さいという。そのことが既にその当時から巨木が入 手難であったことを象徴しているよ

うな気がしてならない。或いは創建時から現在の大仏殿の再建 まで、900年以上の年月が流れているので巨大建築物にかかわる技術 革新の結果としての【集合 材】と言えるのではないかとも考えてみる。 昭和の大修理では、この集合材の柱の中に鉄骨を補強したという。

創建時の巨大丸太、二度目の火災による再建時の巨大丸太の入手難によると思われる集合丸太 の出現、そして、昭和の大修理で は鉄骨による補強。 同じ建物の柱に見る建築技術の変遷を目の当たりに見るようで興味深いものがあると思うので す。 その道のプロには、的はずれ?な、見解と言われるかも知れないけれど、私はプロでもなければ アマチュア研究家でもない単なる一

旅行者だから、気楽にそんなことを思い巡らせて見るのです。 そんな気持ちで南大門を、大仏殿を、それに忘れてはいけない大仏様を、そして、それらを支える 巨大な丸い柱を見ていると、えもい われぬ感慨にひたっている自分に気がつくのです。 あ、ここはお寺です、ナンマンダブ、ナンマンダブ・・・・はぁ? ・・・それでいいのだ、かしわ手打たなくてよかったよ。 2002年5月13日記 ふたたびの屋久島  くぐり大杉 このページの上方に前述の「屋久島、樹上の森」

実はあの文章は5年ぐらい前に旅行したときの記憶をたどって書いたものだ。 一人旅のせいか、かえって鮮明に記憶が焼きついてい る。 それから数年後、沖縄旅行からの帰り、夕闇の迫る中、九州最南端を一万メートル上空から見る機会をえた。 屋久島旅行のときには一度も見せてくれなかった屋久島の山頂部を、はるかな上空から望見したのです。 ただでさえ感動的な風景に去りし日の足跡をだぶらせると、感無量なのです。それと、どういうわけか飛行機の小さな窓から下界を見

るとき、日ごろ見慣れた地図と全く同じ 海岸線を見て感動と共に確かに驚くのですねー。 同じで当たり前なのに。 当地へ二度目の旅をしたわけではないが、「屋久島樹上の森」の中で書き忘れた気分なので書き足します。

屋久島の杉の巨樹は当地が薩摩の島津氏の支配下になって以来、伐採が繰り返されてきたという。それも建物の構造材ではなくて 板葺きの屋根【かわら】材として薄く割 って重ねて使ったという。 明治以後は機械力による大量伐採が行われ、搬出のための森林軌道がいまでも主要な渓流沿いに張り巡らされている。

もちろん現在は木材搬出のためにではなく、森林の維持管理作業に活用されているようだ。 かつて、伐採作業に携わる人々の集落が内陸部にあって学校もあり、床屋まで営業していたという。 もちろん現在はそれぞれが【跡】にすぎないが、学校の廃校などそう遠い昔の出来事ではないので、当時をしのぶのに充分な跡をとど

めている。寺子屋のような分校では ない、広い運動場も備えている。 小さな集落とはいえ【自治体】の生活を支えられるほどの膨大な量の木材が切り出されていて、不適材として見逃された部分が現在の 「豊かな森」をかろうじて形成してい る。 極端な見方かも知れないが、この島の豊かな森はそれでも【残りかす】なのだ。

縄文杉にしても裏側の一部に斧を振るった跡があるという。 おそらく、モノにならないとして【選にもれて】その結果、難をのがれたものだろう、そのせいか巨樹たちの多くは複雑な形をした、いわゆ る杉らしくない杉が多い。 伐採した跡には当然巨大な切り株が残る、この切り株を掘り起こして屋久杉細工の土産物や家具などに加工されていて、当分の間

材料の供給に不安が無いという、素材 置き場にはこうした切り株が無造作に雨ざらしにされていて一種異様な雰囲気を漂わせている。 なにしろ巨大な切り株とそれにつながる大きな曲がりくねった根っこだ。 さながら屋久杉の風葬墓場だ。 決して成長が早くないと言われる屋久島の杉は材質が緻密で、切り株の部分の変化に富んだ木目は細工物には適しているのだろ

う。 明治以後大量伐採したあとの切り株は、湿潤な気候の中で表面は腐っているのに一皮むけば「木材」として生きているという。 湿ったり乾いたりを繰り返せば意外と寿命の短い木材だが、この島の深い森の湿潤な気象条件は生命を終えた木をも長い間その性 質を維持させている。 二代杉とか三代杉といわれる杉が島の各地に見られるが、それらはその典型だろう、自然環境の中ではいろんな原因で倒れて横た

わる大木があるもので、何年何十年か の間にその表面が腐ってそこに生まれた新たな杉の幼木が、左右に根を張り、跨ぐように成長 し、やがて数百年におよぶ大樹になったとき、そこに横たわっている木は依 然として「木」として存在している。 この島ではそういう現象は多いわけでは無いがめずらしくない。

そうして二代目が立派に成長したころ、ようやく円形の空洞としてそれでも名残をとどめている。 ハンコで押したようにそんな風景が何処にでも見られるというほどではないが、悠久の年月を凝縮したような二代杉三代杉を目の当 たりにすると、私はぞくぞくするような感 動につつまれる        |