山と旅のつれづれ

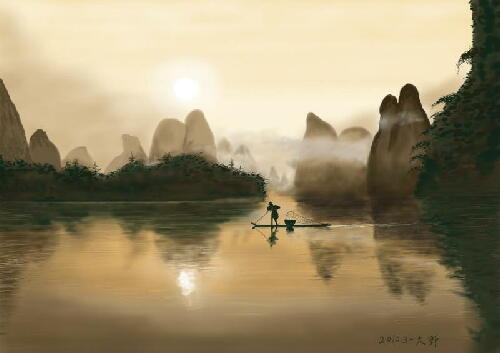

旅のエッセー№15  パソコン絵画、桂林霧の静寂 2010年6月スタート。折に触れて、ゆっくりと追加して行きます。 ただいま六編収録(収録終了) 山寺立石寺、蔵王高原、最上川船下り

山寺立石寺 乗り慣れた新幹線列車も連続五時間ともなると、いささか飽きてくる。

はじめて乗った山形新幹線列車は福島までは東北新幹線のレール上を走るが、そこから先は奥羽本線のレールに相乗りしている。 つまり、在来線列車と同じ線路を利用している。 新幹線のレールの幅と在来線のそれとは一致しないはずだが、ごく自然に移行して カーブの多い山間部を速度を落として走るのが何とも不思議な感じがして興味が尽きない。線路が三本あるのかと考えてみたが、そう いうこともなさそうで、当分の間、謎が頭の片隅にへばりつきそうだ。 それにしても、高架や土盛りの上を限りなく直線にちかい線路上を疾走する列車を「新幹線」とイメージしてきた身には、野越え山越え

森を縫い右に左にくねりながら比較的に速い速度であの流線型の列車が走る風景は外から見ればアンバランスの面白さがあるよう で、途中下車をやってみて山の中腹や森や田んぼの一角から眺めてみたいものだと、子供っぽいかもしれないことを考えてみた。 調べてみたら奥羽本線は新幹線車両に合わせて、レール幅が40センチほど広い「広軌」に変更されていて、在来の車両がそれに合

わせて新たに投入されているという。 この国の在来線の鉄道は国際標準でも「狭軌道」であり、車両の幅に対して線路幅が狭く、左右の横揺れに対して不安定で、何時だ

ったかブリザードで煽られた列車が横転して大事故になったとき、或いは、山陰線の餘部鉄橋から横風に耐えきれず40メートルも下へ 落下した痛ましい事故、また、記憶に新しいJR西日本の尼崎での悲惨な横転事故など、狭軌道という構造的な欠陥?も一因ではない かと、的外れな素人考えかもしれない空想に浸りつつ七百キロの鉄道列車の旅人になっていた。 東北の五月の山は未だ冬 五月半ばの東北山形は、新緑がまぶしいのびやかな平原地帯とは打って変わって、遠くの山並みは残雪というより、白一色に輝き、

未だ厳冬期の雰囲気を惜しげもなく見せつけていた。中部山岳とちがって、せいぜい2000メートル前後しかない山々も緯度の違いによ る遅い春を予想はしていたものの、目の当たりにしてみると、改めてその違いを実感していた。毎度のことだが、乗換駅で目的の番線 ホームに到達するのにかなりの緊張を強いられる。 特に東京駅は規模のあまりの大きさに戸惑う。この駅は何度も利用しているが、それでも乗りつけないホームを理解するには乗換時

間に余裕のないときなど、間違いなく到達したときには心底、ほっとする。そんな緊張感が七十歳を迎えてしまったわが身には、年ととも にさらに増幅していく不安をぬぐえない。高齢になるにしたがい、マイカーから列車の利用に重きを置くようになると、乗換の表示など、 もう少し分かりやすく工夫できないものだろうかとつくづく思う。 およそ五時間をかけて山形駅に降り立った後、わずかな乗車で到達する山寺駅の所在地は文字通り山寺立石寺の境内の一角の雰

囲気のなかにあった。急斜面のうえ複雑に入り組んだ岩山にへばりつくように伽藍が見え隠れする風景を目の当たりにしたとき、鉄道 による長旅が予定通りにこの日の目的地に着いたことと相まって疲れを心地よいものに導いてくれていた。 〈閑かさや岩にしみいる蝉の声〉と詠んだ芭蕉の句であまりにも有名なこの寺は、なるほど・・と、おもわずうなずいてしまうほどに、そ

の雰囲気に満ちたそそり立つ岩壁が随所に見られ、絶妙なバランスのうえに伽藍が配置され、麓の小さな盆地の中央に寄り添うのど かな集落を見おろしている。 岩に浸みいるようなセミの音声といえば、〈シィーッ〉という控えめな鳴き声で夏の到来を告げるニイニイゼミを自然に連想するが、これ

は、わたしのような古希を迎えた熟年者が子供のころに聴きなれた、さわやかなセミの声に違いない。とおもう。 この小さく、目立たないセミの後にアブラゼミのやぼったい雑音のような鳴き声が覆いかぶさるようにして打ち消され、そのあとにクマ ゼミが大音声で酷暑を告げていた。そんな自然の順序が近年ではすっかり崩れて、中部以西の地方では、梅雨明けとともに、いきなり クマゼミの迷惑な騒音の大合唱になってしまって、ニイニイゼミの存在さえ定かではなくなってしまった。自然の営みの異変を感じる。 こんな環境しか知らない若い世代には「岩に浸みいる」の名句が理解できるのだろうかと、山寺立石寺のそそり立つ岩壁を仰ぎつつ

考えてみた。もっとも、気候の違う東北地方では依然としてさわやかなニイニイゼミが健在なのかもしれないが。 広い境内の観賞にたっぷり二時間を予定したが、これは正解だった。  青空に凛とした樹形を見せる枯木立 春の息吹さえ感じない蔵王連峰

山形駅からバスでおよそ一時間。バスはとびきり豪華だが、料金はがっかりするほど高い。

蔵王温泉は標高980メートル。開湯1900年の歴史に支えられた湯治場の雰囲気を残す温泉街は、狭い道路の両側にひしめくように立 ち並ぶ中小の旅館と白濁の湯が起伏の多い道路の側溝を走り抜け、硫黄の匂いが立ち込める、箱庭のような風情がたのしい山間の 温泉だ。 硫黄の匂いは、いかにも温泉といった雰囲気を醸し出してくれるが、硫化水素のあの臭気は、どぶ川のヘドロから発生する悪臭と同

じだと思うのだけれど、温泉源からのそれは、そういう感覚でとらえず、自然に許容しているところが、なんとも不思議だ。 わたしたち夫婦の個人旅としては、めずらしく伝統的な温泉街の老舗旅館を利用したが、長引く消費景気の低迷で、このごろでは、格 段にサービス、特に料理の質がよくなり、がっかりするようなことが非常に少なくなった。バブル景気全盛のころの、あふれる客をぞんざ いに扱ったカネ儲け一辺倒の時代とは打って変わって、本来の接客サービス業の時代になってきている。競争原理が正常に働いてい る感じだ。 蔵王は巨大なスキー場から成っている。温泉街の周りはほとんどすべてがスキー場であり、三本のロープウエイで登った広い山頂一

帯も、これでもか、というほどにスキー場が占領している。五月は長いウインタースポーツのシーズンが明け、そのあとに来る短い夏の 避暑行楽のシーズンとの境目にあり、中途半端な閑散期のようだ。一か所だけ営業していたロープウエイで手軽に立った山頂の高原 一帯は人影もまばらで、それはそれで気持ちのいい高原の散策だった。雪がたっぷりと残り、シラカバやダケカンバは芽吹きさえ知ら ず、白骨のような木立を青空にさらす風景は、その割には寒くもない空気の中で、凛として美しかった。 ただ、深い残雪に遮られて、蔵王の中心である噴火口「お釜」への到達を断念せざるを得なかったことが心残りだったけれど、またの

機会に残しておいたことにしよう。 山の旅は、なんといっても天気次第。運に任せるしかしようがないのだが、さいわいその天気に恵まれたことだけでも幸運だったとお もうべきだろう。スノーシューなど雪面歩行の装備を用意しなかったことが少々残念なおもいだ。 のんびりとした最上川舟下り ここまで来たら最上川を観なければと山形駅から90キロほど北上して乗船場までは、ローカル鉄道の常で、位置的には鉄道沿いで便

利な関係にあるのに、二時間に一本では利用価値があまり無く、やむなく駅レンタカーでひとっ走りということになってしまう。 いったい、レンタカーというのは、滞在中借りっぱなしというのならともかく、日中一日借りだと、車種や慣れないナビの使い方にようやく 慣れたころには返却するというまことに緊張を強いられることが難点だ。場数を踏めば何でもないというけれど、年齢のせいか、或いは 性格か、できれば避けたいとおもいつつ利用している。 周囲はサクランボ畑がほんとうに多い。五月半ばは高地では地味な白い花が残り、平原では小さな実が膨らみかけていた。山形ミニ

新幹線車両の比較的ゆったりとした車窓から、それに、レンタカーでドライブ中の視界に入るサクランボ畑の斜面や平原一面に広がる 風景に接して、ひと味違う旅情をほしいままにしていた。 意外なのは【三大急流】で知られる最上川は、北海道の釧路湿原の中の、【平らな湿原で流れる方向を戸惑っているかのような曲が

りくねった河川】と同じように、ナビに表示された河川域は国道の脇を着いたり離れたりしながらのたうちまわっている。急流といえば、 わたしのイメージの中では、中央アルプスの深い渓谷から伊那谷の天竜川に合流する田切り川(大田切り川、中田切り川、与田切り 川)のように田を切るように直線的に勢いよく流れる川を連想してしまうが、そのイメージとはまったく違っていたのが意外だ。 一部分だけをみて的外れな印象を受けてしまったのかもしれないが、舟下りの最上川芭蕉ラインも一時間の遊覧はほんの一部を除

いて鏡のような水面を流れに任せるというより、船外機を利かせてゆっくりとすべるように下るのだ。【五月雨を集めて速し最上川】の芭 蕉の名句が空々しく感じてしまった。下流にダムが出来て事情が変わったのかもしれないが意外と言えば意外な感じだ。 ただ、ゆったりとした流れのなかで、船頭さんが歌う名調子、最上川船歌、ほか東北民謡が周囲の山々や両岸に迫る溢れんばかりの

若葉の森に、浸み渡る美声が印象的で、素晴らしい、のひとことに尽きる。惜しむらくはたった一時間の船旅で終わってしまったことだ。 今回の旅は三日間という、わたしたちの個人旅としては比較的に短い、急ぎ旅だったけれど、山形ミニ新幹線の車窓に展開するサクラ ンボ園など、山形ならではの風景と何よりも、天候にめぐまれたことが、しあわせだった。  溢れんばかりの新緑。最上川のこの地域は急流とは程遠い、ゆったりとした風景だったが、 船頭さんの名調子はこの緑と相まって素晴らしいムードをたたえていた。 東北に限らず、この国の民謡は風景に溶け込み、明るい雰囲気の曲が多い。 自然相手の農耕民族の証かと考えてみた。 倉真温泉-男ばかりの一泊旅  倉真(くらみ)温泉、真砂館。のどかな山すその老舗旅館 山里の隠れ宿

東名高速掛川インターチェンジから北上すること二十分。迷わずに到達できればのはなしだが。倉真温泉「真砂館」は、何でもない山

里の一角に控えめな建物がかえって好ましく感じる風情で佇んでいた。 このごろでは、すっかり普及したカーナビのお陰で不案内な地域への旅がほんとに楽しくなった。古いベストセラーのタイトルそのまま

に、【地図の読めない女】のひとりである、かみさんと、軽口たたいて喧嘩しながらたどり着くというようなことが陰をひそめて、隣の席は 心おきなくお昼寝をむさぼっているあいだにその日の目的地に着いてしまう。ドライブ旅の常だが、この日はちがった。 夫婦旅ではなく、仕事が現役時代の取引先仲間との未だに続く男ばかりの無礼行のようなレンタカーによる、わいわいがやがや、い

いかげんな一泊旅だ。一年に一二度のバカバカしいほどの下品な旅だが、そんな羽目を外したような旅もたまには面白いのだ。 ここには、真砂館から歩いて三十分ほどの距離に百観音という、知名度では半ば埋もれた見所がある。 明治二十九年、日清戦争に駆り出された村の若者たちの無事な帰還を祈って、西国三十三霊場にちなんだ観音像を地域の寺の住

職が寄付を募って建立し、祈り続けたところ、全員がめでたく無事に帰還したという。その後、日露戦争時にも同じようなご利益があり、 地域の信仰を集めていたが、太平洋戦争での悲惨な結末によって忘れ去られ、何時の間にか姿を消してしまったという。三十三体もあ った観音像のすべての行方が分からなくなり、そのうえで忘れ去られるという、不自然な言い伝えは、人々の信仰心が薄れるのと前後 して山崩れなどのような自然災害によって一気に土中に埋没してしまったのではないかと思われる。 あるいは、それまでのご利益の裏返しで「坊主にくけりゃ袈裟までも」の心境で地中に葬り去られてしまったのか、そのどちらかだろう。  百観音。百七十体はあるという、一体15万円の石造の仏様は今もめでたく増え続けているという。 戦後の平和な時代が続くなかで、ふとしたことから、発掘され、呼び戻された信仰心が旅館の泊り客の間などに伝播し、新たな観音像

の寄進が相次ぎ、いまでは、百観音どころか百七十体におよぶ御影石の観音様が木陰の急斜面にぎっしりと佇んで、地域の信仰のよ りどころになっているという。 以上は、真砂館の女将の話を忘れない内にかいつまんで書きとめたものだが、戦勝や無事な帰還を祈った時代から、六十数年間平 和の実績のうえに築かれたおびただしい観音様の群れに接して、信仰心がなくても神妙な気持ちが湧いてくる。観音様は今も増え続け ているという。 そのうち、【千躰観音】に名称が代わるのではないかと、愉快な想像をしてみた。千手観音が各地に鎮座ましましているので、あなが ちあり得ないことではないかもしれない。 第二東名高速道路 意外なのは、この百観音様から百メートルと離れていないところに、巨大な砂防堰堤のような人工構築物を仰ぎ見て、探検してみたくな

った。そこは民家集落などまったく無い、幾重にも稜線が重なる山の中だ。立ち入り禁止の警告板が眼につけば、入ってみたくなるの が人の常。よじ登れそうにもない土手はともかく、山の中なので山肌と同じ位置を見つけて立ち入らずに「四つんばい?」で侵入してみ た。実際に動物のような格好で行動したわけではないけれど、ま、そういうことにしよう。 何と、そこは建設中の第二東名高速道路の一部だった。山を削り、谷を埋め真平にして、パーキングエリアと導入路、それに本線の車

線がすでに舗装も済んでいて、そのだだっ広さに唖然としてしまった。産業の動脈であれば、やむお得ないのかもしれないが、深い山中 に忽然と現れた巨大施設に、おもわず「自然破壊だ」と叫んでしまった。 高速道路の道幅を車の中からではなく、建設中の現場に立った状態の眼の位置から感じるときの広大さ、実際にそれは広いのだけれ

ど、周りが山の自然以外にいかなる人工物も視界に入らない環境での人の意識というものは、信じられないほどの新鮮なおどろきに満 ちているとおもった。それが、近い将来、道路も全通して、車で通り過ぎる、或いはパーキングで一休みするとき、 何でもない山の風 景・・として一瞬の流れの一部としか意識しなくなるような気がする。 草むらをかき分け、フェンスをよじ登り、遠くに建設作業の人影を見ながら、警告されないように注意深くうごめくという、子供っぽいオト

ナの低俗な冒険、これが面白いのです。こんな所に高速道路のパーキングが出来てしまうと、ひなびた山里の宿も風情が失われてしま うのではないかと、お門違いかもしれない想像をめぐらせてみた。 旅館は四件あるというが、適度に離れていて、それぞれがほとんど一軒宿の風情で、山里の風景に溶け込んでいる。夜、蛍が乱舞・・

というほどでもなかったけれど、懐かしい青白い点滅が闇夜に舞う光景は、童心に帰って、心地よいひとときだった。蛍の舞う季節には 少々早かったことが惜しまれる。最盛期には、きっと乱舞する夜景を観られることだろう。  侠客、森の石松の墓。清水次郎長翁?の碑が小さいのが面白い。 親分、次郎長のそれはお墓ではない。「碑」と表示されているようだ。 勝負師に関わるおまじない 帰り道、侠客、森の石松のお墓があるという静岡県森町の大洞院へ。

山あいの境内は立派なお堂と太鼓橋、それらを引き立てるモミジの若葉がみずみずしく、紅葉の季節などは、さぞやと容易に脳裏に 描けるほどに美しい佇まいが印象的な神社だ。 森の石松のお墓は、神社入り口の渓流に沿った位置に佇んでいた。 実在の人物ではあろうけれど、果たして、ドラマや映画や出版物などで描かれているような人物像は後世の物書きによって虚飾され、

悲劇のヒーローみたいに伝説化され、それが発展してお墓が生まれてしまった、というようなことがあり得たのではないかと思われる。 名だたる戦国武将などでもお墓が幾つも存在することも実際にあるし、となりの市には、ネズミ小僧次郎吉のお墓も地域の墓地の一

角に遠慮がちに存在している。おそらく、熱烈なファンが建てたのだろう。それはそれで結構な事だとおもう。石松の墓もそんな経緯を たどって現在があるのではないかと、勘ぐってみたくなるが、そこは、深くは考えず信ずることにしよう。 石松のお墓の一部を蹴っ飛ばして、かけらを大事に財布の中に入れておくと、宝くじに当たるという。そんな伝説が何時の間にか宝

くじファンのあいだに浸透しているという。勝負運に強くなる・・ということだろう。 面白い男たちの、どうでもいいような迷信を、さっぱり信じていないのに一生懸命かけらを入手しようと努力?するのが、見ていてほん とに面白い。お墓のほうも、傷つけられまいと鉄枠でガードしてあるのだ。それでも欠き取られることが続くのか、石松のお墓はすでに何 代目かに代替わりしているのだそうです。悪意のないいたずらには墓守団体などの関係者もおおめに見ているのだろう。 やっぱり平和な世の中なのです。

で、その帰り道、高速道路サービスエリアの売店入り口で、何と、きれいなお姉さんがサマージャンボ宝くじを売っているではないか。 このタイミングの絶妙さ。当たったらいくらかの分け前の約束を交わしながらも、わたしはただの一枚も買うことはしなかった。 種も蒔かずに収穫を欲しがる、いちばん欲が深い男だと笑われた。やっぱりこんな旅もたまには面白い。 思い立っての伊吹山登山

閑散とした五月下旬の三合目台地 二十歳のころ、初めて山らしい山に登ったのが伊吹山だ。

岐阜県側のドライブウェイもまだなく、滋賀県側の集落から三合目までは観光リフトを利用して、そこからは、樹木のまったくない夜中

の草原の山肌をハンドランプを頼りに一時間半。 広い山頂一帯は、翌日の新聞報道によれば、若者ばかり二万人がご来光のお出ましをかたずをのんで待った。そんな伊吹山も、そ れ以来何度も登っているが、真夏の炎天下での登頂を一度の他はお手軽ドライブでのにわか避暑の山になってしまった。 車で登れる山は気持ちの上で近くなると同時に、感動が薄れる。真夏の山頂や山腹の随所に咲き競う花たちは、山の自然植物という

より、このごろ各所に出来てきたフラワーパークなど植物園のような感覚で眺めていたことに気がつく。この山はそれほどに可憐な花が 群生している。しかし、高山植物というのは、時間をかけて足で登って快適な汗と適度な疲労とを伴ってこそ感動が倍増するものなの だ。 しばらくの間、地平線の彼方に眺めるだけの山として、疎遠になっていたが、名神高速や北陸道をドライブ中に標高(1377メートル)の

わりには高さも大きさも非常に目立つその山容に惹かれ、また、七十歳になってしまった体力実験という意味合いも思い立って完全登 山を試みた。 この山は五十年の間に、三合目までの観光リフトも三合目のホテルもキャンプ場も廃業してしまった。ドライブウェイとは別に滋賀県側

の三合目までの粗末な林道も緊急車両とタクシー以外は禁止になっている。地元に聞けば事故が多く、そのたびに管理者としてかりだ されるのが迷惑だという。観光道路ではないので、当然なのだろう。岐阜県側のドライブウェイはともかく、滋賀県側はかつての賑わい は影もなく、かたちの残骸が残るていどのまことに静かな山になっている。 登山口の標高が分からないが、平地といくらも違わないとおもうので、200メートル程度と仮定して山頂までの高低差は1100数十メート

ル。一貫して登るので、結構ハードな登山行になる。小さな観光案内所の数台しかスペースのない有料駐車場に止めようとしたら、向か い側の民家の庭先を解放した駐車場で、おばさんがお出でおいでをしている。半額にするという。リフトが動いていれば、売り手市場だ ったはずの山里の狭いスペースを利用した駐車場も、閑散としている現状を前に、ウイークデーの少ない客の取り込みに懸命だ。 大きなケヤキの木に寄り添う駐車場の建物の持ち主に「なんで、こんな巨樹でありながら、天然記念物の表示がないのか?」と尋ねて

みたら、大枝が落下して屋根が大破したことがきっかけで、残った落下の恐れのある枝を伐ってしまったので、天然記念物の対象には なれないという。それでも、身軽になった巨樹はあらたな生長点を無数にあらわし、ものすごい勢いで修復をはかろうとしている。大枝小 枝を切り取られたケヤキの老樹のみずみずしい新たな枝葉と気さくなおばさんに見送られながら民家の庭先から、ひとり気楽に出発で す。 同行者のいないさみしさは、それと引き換えに気楽だ。マイペースで、のろくても気兼ねする相手がいないのだから、自分の世界に浸

ることができる。ましてや、この年齢を考えれば、急ぐことはアクシデントにつながる、ただ、非常時には助けを求める手段がないので、 くれぐれも慎重に・・とは心がけている。 三合目までの樹林の道は、時おり開ける視界のなかに役目を終えた観光リフトの鉄柱やさみしく横切るワイヤが、全盛期の名残をか

ろうじて残しているようで侘しく映る。高原状の一合目と三合目一帯の草原は以前と変わらぬ景色だが、半世紀前、あれほど賑わった 真夏のキャンプ場は跡かたさえ残さず、スキー場も閉鎖状態だという。代わってパラグライダーだか、ハングライダーだか、どちらかよく わからないが、上昇気流に乗って空を舞うスポーツ施設が片隅に新設されていて、マニアの間で利用され、それはそれで豊かな時代に なったというか、時代の変化を感じる。 三合目の草原を過ぎると急斜面をじぐざぐしながら一気に頂上に導かれる。ここは危険はないが、かなりハードな登路になる。かつて

夜間登山でにぎわったころは登山路の足元は整備されていて、キャップランプやハンドランプで照らしながら間違いなく歩けた足元は、 大岩小石の間に敷き固められていた土が流失していて、ごろごろの岩飛び状態に悪化している。利用者が少なくなると、こういうことに なるのが普通だろうけれど、山らしくなったということなのかもしれない。多くの登山道が踏み跡ていどの整備状態であるのに比べて、こ の山は山頂まで「県道」なのだ。普通に詳しい道路地図には、ちゃんと車の通行不能な主要地方道としての表示がしてある。 点線表示ではないのだ。新幹線が開通する前、またマイカー時代の到来以前、最寄りのローカル駅にシーズン中は夜行急行が臨時

停車して、登山客を吐き出していた時代、溢れる登山者を安全に迎えるために維持管理の必要もあってたぶん、滋賀県か地元の自治 体によって大事にされていたのだろう。現在は、中高年者の登山人気とはうらはらに、若者たちの山離れ、スキー離れとドライブウェイ の開通で様変わりしている。  イブキタンポポ。写真と絵との合成です。 分かりにくいが普通のタンポポとは違う希少種。 そんなこんなと思いをめぐらせながら、山頂までは丁度三時間を要した。 五月下旬のこの季節、頂上一帯の草原はニホンタンポポでもセイヨウタンポポでもなさそうな花茎の極端に短いタンポポが、地面に張

り付くような若葉の上に、まるで押し花のように、一面に咲き競い、五月にしては強烈な寒風に揺れもせずに耐えていた。日本海側から 太平洋側へと吹き荒れる強風が花の茎の成長を抑えてしまっていたのかもしれない。 盛夏には、割り合いに背が高く見栄えのする高山植物が溢れんばかりに咲き競う山頂台地は、この時期、まだ芽ぶき間もない、よう やく若葉の季節だった。 平地から一気にそびえるこの山は、眼下に日本列島の各種動脈が集中していて、それら産業の血管網を一望に見下ろせる爽快感

が魅力だ。新幹線列車が一本の白い直線になって音もなく移動してゆく。 左側に眼を移せば、天下分け目の関ヶ原だ。つわものどもの夢のあとは、現在も大きな変貌を遂げることなく、深い緑の中に戦跡が点 在している。 山頂で、早春の名残りのような花々を愛で、しばし、景色をたのしみ風を感じるとき、適度な疲労をともなってこその感慨であり、達成 感に浸る至福のひと時だ。静かな登山道も登り切れば、反対側から車でお手軽登山者の散策が目立ち、平日でもけっこう賑わってい る。 下山に登りとおなじ三時間を要してしまった。登りの疲労をため込んだままでの下山は、息が切れるようなことはないが、やはり、足に こたえる。休みやすみ、足を労わりながら往復六時間。七十歳の体でそれほどの無理もなく踏破できたことをまずは、めでたしとしよう。 文中のタンポポの花についての記述は、「イブキタンポポ」という伊吹山の

固有種であることを後になって知りえた。 山頂一帯の吹きさらし台地に張り付くように生き抜く希少種を、 踏みつけていなかったかと、いまさらながらに、いとおしさを感じる。 閉鎖された観光リフトとは別にゴンドラリフトが 小中学校の夏休みになる7月25日から営業を再開しているという。 夏の間の限定営業とおもわれる。 みじかい夏の三合目台地はかつての賑わいをいくらか 取り戻しているのかもしれない。 夜叉が池登山

静寂。狭い尾根の上に鏡のようにひかる夜叉が池。 固有種「ヤシャゲンゴロウ」イモリ、名前の分からないオタマジャクシが いっぱい、おそろしくのんびりと暮している。 10年ほど前に岐阜県側から登ったときの夜叉ヶ池とその先の三周ヶ岳の記憶を辿って、

今回は福井県側からの山歩きです。 異常に長かったこの夏(2010年)は、9月10日になってようやく秋風を少しは感じる程度の気温と空模様に、 低山登山のシーズン幕開けを実感する。 さわやかな秋の山歩きの機会は意外とみじかい。 つるべ落としの秋の日は、駆け足で降りてくる紅葉の後、あっという間に雪につつまれ、 しろうと登山の機会を逃すことになってしまう。 思い立ったら即実行。とびっきり神秘的な山上のちいさな池は、一度訪れ、その佇まいを目の当たりにしたとき、満たされた気持ちと

同時に再訪をも心に誓うに違いない。そんな魅力をたたえた夜叉ヶ池にようやく再訪の機会を得た。 思いつき登山という、いつもの悪い癖で、最低限必要な衣類の着替えなど、何ヶ月も詰めっぱなしのディバックを車に放り込んでのお 出かけだ。 北陸道は敦賀インターを過ぎると若狭湾の海面が見え隠れする山間を通過する。わが町小牧市から日本海を目の当たりにするまで

の距離と時間の意外な近さに見慣れていながら何時も痛感している。今庄インターを降りると、およそ20キロで登山口に到達する。 のどかな山里の風景にみとれて、それに、行き交う車の少なさに、あっけにとられている内に、コンビ二も自販機も全くないことに気が ついたときは既に遅し。飲料水も弁当も持ち合わせていないのだ。何処にでもあるのがコンビ二だ・・という常識?が山間部では通らな い。 まして、設備のよい高速道路から降りたばかりで、意識の切り替えもままならぬ内に、気持ちの上ではのんびりと車道の終点、つま り、登山口に着いてしまった。 去年の秋、立ち寄った無名の大きなカツラの樹の陰に車を休めて、クマ出没注意や自然林保護についての注意書きを一読しての入

山です。幸いにも、飲料水は清冽な渓流沿いで不自由がない。これはありがたい。「行けるところまで行って戻ろう」の心境でいいかげ んな登山の開始です。 この山のコースは、「風景林」と形容されているほどに、豊かな自然林の中を行く。  道案内のように前を歩く野生の鹿。動物避け鈴を鳴らしても一瞬、緊張のしぐさと 振り返り行動のあと平然と?歩いていた。鈴の効果を疑ってみたくなった。 急斜面に棚を掛けたような登山道は傾斜はゆるくても左右は崖になっている。そんな道の前方で動くものを見つけた。野性の鹿だっ

た。近年、鹿はオオカミなどの天敵がいなくなって異常繁殖しているといわれるけれど、人前に現れるようなことは滅多にあることではな いと思うので、めずらしいものを見たという、何となく得をしたような気持ちになるものなのです。クマだったら大変だけれど、鹿はバンビ だ。ほんとうに細くしなやかな脚をしている。 そんな鹿君が、わたしを先導するかのように、10メートル先を付かず離れず、こちらが立ち止まると同じように立ち止まり、誘うように

振り向くのだ。そんなこんなで、長い距離を同行二人をやってしまった。飼いならされているのかと思ったが、やがて、ゆるい斜面を見つ けて消えた。考えてみれば、そこは崖の途中に穿たれた棚のような道なので、野生の動物といえども、人間と同じような重量のある動物 にとっては、転げ落ちる危険はあるのだろうと考えてみた。で、その鹿ぎみは、ようやく安全に逃避できる茂みを見つけて安堵したことな のだろう。また、遭ってみたくなるほどに、かわいいやつだったなあ・・・・ さて、鹿とお別れしたあとは、急斜面をよじ登る木の根道だ。ブナやその他の広葉樹の生い茂る自然林は、地表を覆う木の根も凄じ

い。登りにくいようだが、すべる心配が少ないのでこのほうが安全な気もする。登り切り、クマザサをかき分けながら尾根に到達すると 忽然と現れる静寂の池が周囲の樹林を映し、10年前と寸部変わらぬ神秘の世界を保っていた。 泉鏡花の小説「夜叉ヶ池」の舞台といわれ、また夜叉姫伝説など神秘にまつわる言い伝えが生まれたのも納得できてしまう雰囲気だ が、その小説を読んだことがないので、このくだりについては知ったかぶって書けそうもない。 ピークの三周ヶ岳はまだ先だが、なにせ、水飲み登山では適わず、しずかな山道をたいして空腹を感じることもなく,満たされた気持

ちで帰りをゆっくりと急いだ? 池の周りでは、環境保護のための木道設置作業中で、毎日歩いて現場を往復しているという。 材料の木材などはヘリコプターで運ぶのに、人間様は歩くのが原則という。 木材様だ!!!と陽気にふざけていたのが面白い光景でした。 野麦峠、はるかな記憶をたどって  峠に佇むお助け小屋。夏の名残のヤナギランと五平もちの幟が さりげなく似合っている。 記憶が薄れるほど遠い昔に一度だけ辿ったことがある野麦峠。

生糸製糸工女の悲劇を今に伝える、飛騨と信州を結ぶ踏跡のような当時の地方幹線道路。 現在は、貧弱とはいえ、車が通れる舗装道路で手軽に到達できて、当時の面影に接することができる、 ひそかな観光地だ。その峠道の記憶を辿りつつ、ふたたび訪れてみた。 峠の「お助け小屋」は、古民家を移築したものらしく、当時を偲ぶよすがになっているどうかは不明だが、質素なつくりが峠の雰囲気に

ぴったりとマッチしているのが見ていてたのしい。小屋といっても、宿泊客も受け入れるほどの規模があり、その部分をそっと隠すような 佇まいが旅人には好感がもてる。あらたに記念館「野麦峠の館」が出来ているほかは何にも無い峠の一軒家だ。 いつか、こんなところに投宿して、峠の前後だけでも歩いてみたいと思った。貧弱な車道を峠に続く昔からの道路と勘違いしやすい

が、本来の「街道」は車道を跨ぐように見え隠れしながら、続く両側が草むした細みちに過ぎないということに、注意深く観察していると 気がつく。そんな山道を明治から大正にかけて飛騨から信州へ、信州から飛騨へと、多くの製糸工女たちが通ったという。小説「ああ野 麦峠」で語られた、経済発展の陰の被害者や犠牲者の悲劇は、それがクローズアップされるかたちで、伝えられ一般的には悲惨な印 象とともに、わたしたちの脳裏に記憶されている、と思う。 信州諏訪、岡谷一帯で明治から大正にかけて、長く続いた生糸景気は貧しい飛騨の農民にとって、現金収入を得られる貴重な存在

だったのだろう。製糸工女たちは数十キロから百キロにも及ぶ街道を、歩いて出稼ぎに行くという、現代人の感覚では悲壮な旅立ちも、 家計を助けるという使命感のような感覚で挑んだのだろう。悲劇ばかりが強調されるが、おびただしい働き手が通ったこの峠につなが る街道は、悲劇もあれば、よろこびもあり、若さゆえの恋もありと、数々の人生模様が繰り広げられたという。 長時間労働で苦しめられた事実は事実として、華やかな一面がなかったわけではなく、年末の休暇には、厳冬の峠越えを命がけでや

りとげて、稼ぎを実家へもたらしたという。 そして、年始には、また命がけの峠越えで仕事に就いたという、そんな行動を現代人は悲惨な事実として記憶しがちだが、そういう出 稼ぎが成り立った時代に一種のゆとりのようなものがあったのではないかと思えてならない。 好景気が続く製糸工場の間では、女子工員の引き抜き合戦もあったという。そこには当然、条件交渉が介在したことだろう。女工さん

たちも立場が弱いばかりではなかったようだ。 翻って、現在の新卒社会人が出稼ぎとか、新規就労しても、自分自身の食いっぷちを得るのに精一杯なのだ。とても家計を助けると いうような余裕などありはしないのが現状だ。 経済発展で世の中どれほどに豊かになったのかと、いぶかってみたくなる。

「百円工女」とたたえられた小説の主人公「正井みねさん」の一年間の稼ぎ「百円」という額は、当時の貨幣価値でちいさな家が一軒建 つほどの価値があったという。現代の豪華な造りとは異なると思うので、一概には比較できないかもしれないけれど、それにしても・・で す。 小説「ああ野麦峠」は悲惨な事実に基づく物語であろうけれど、悲劇とともに夢も希望も行き来した、一面ではいい時代でもあったので はないかと思えてならない。 最近、明るみに出たという当時の記録などを交えて解説してくれた記念館「野麦峠の館」の係員による意外な解説をもとに、つらつら 考えてみた。 わたしたちを含めてわずか四人の来館者に懇切丁寧に独自ともいえる解説してくれた館長らしき人に感謝です。 赤坂山独り歩き  琵琶湖の北部、滋賀県と福井県の境界にあたる八百数十メートルの山だ。

アクセスは、北陸道木の本インターから西進し、途中一部に琵琶湖岸の景観に接し湖岸 に浮かぶ竹生島の小さなピラミッドのような険しい島影にドライブ中の安全を確保しながら垣間見て、或いは時おりスペースを見つけて 駐車して、開放的な海のように広がるのどかな湖北の風景を堪能しながらの楽しいひとときだ。 赤坂山の登山口になるマキノスキー場は、そんな湖北の風景から十数キロの距離で到達する。

高原状だが、目測ではさして標高は高くはなく、広大な濃尾平野の真ん中あたりに住み慣れた身には意外な感じがする平地に隣接し たようなスキー場が本来のシーズンを前にグラウンドゴルフやキャンプ、野外レジャーなどで適度に賑わっていた。 シーズンオフのスキー場の真っただ中の細い一本の道をひとりのんびりと歩く解放感にひたっている間もなく、「登山口」の案内板に導

かれて急坂に分け入ると、いきなり現れたのは朽ち果てて無残な、丸太を組んだ階段の連続だった。この先の難行苦行を予感させた が、全体的には無難なコースであり、この季節、自然林の多い森の紅葉を愛でながらの快適な山のぼりだ。 中腹から上の明るい樹林帯の地肌は、一面にイワカガミとおぼしき、艶やかな濃緑色あるいは赤みを帯びた丸い葉っぱに覆われて いて初夏など花の季節には、溢れんばかりの花園が出現するのだろう。来春の開花に合わせて再訪する楽しみがひとつ増えた。 九百メートルにも及ばない低山ながら、樹木の多くは斜面の下に向かって半円を描くように成長している。

日本海に近く、大きな琵琶湖に挟まれたこの地域は風も強く雪も多いのだろう。山頂台地一帯は点在する灌木のほかは笹原に覆わ れていて千数百メートル級の山の雰囲気に満ちている。その一面の笹原が枯死して針のむしろのようにとげとげしい姿をさらけ出して いた。花が咲いたのだろうと想像してみた。竹や笹は六十年に一度といわれる開花の後に実を結び、子孫を残した後は、地下茎で繋 がった一族のすべてが枯死するという。 そんな自然の営みの過程の劇的な一部を目の当たりに見ているのかもしれないと考えてみた。

山頂からは、琵琶湖の大観を望み、振り返れば日本海の若狭湾が見えるという。あいにくの高曇りの空と紅葉の季節にはめずらしく 春先の招かれざる現象であるはずの黄砂に覆われて果たせなかったが、山々のぼんやりとした幻想的に重なる稜線のうねりも、それ はそれで得難い風景ではないかと思いつつ堪能していた。 ほとんど人に出会わなかった登山道も山頂付近へ来れば各方面から登ってきた登山者が集結するかたちで結構賑わっていた。

単独登山の気楽さも、山頂でのグループなどの賑わいに圧倒されて落ち着かず、そそくさと下山してしまう自分に、このときだけは孤 独を感じる。こんなとき、せいぜい数人、或いは自分ひとりで誰にも出会わないほうが解放感に浸ることができて、おもしろい・・といつも 思う。 いずれにしても、季節を選んでまた訪れてみたい山のひとつではある。 花の季節に、海の見える季節に・・・  登山口のスキー場。 鮮やかな紅葉も季節外れの黄砂現象で霞んで見える。

|