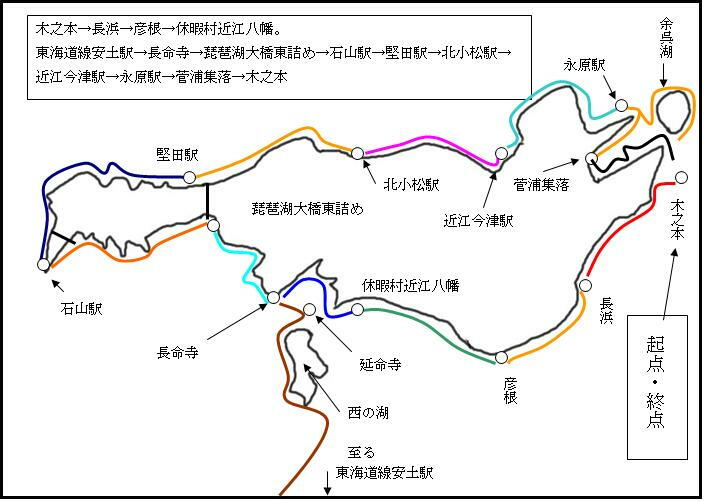

山と旅のつれづれ 旅のエッセイ№18  PC絵画 琵琶湖の春 琵琶湖一周歩き旅(八回目琵琶湖大橋西詰めから北小松駅まで) 琵琶湖一周歩き旅(九回目 湖西線北小松駅から近江今津まで、およそ26キロ) 琵琶湖一周歩き旅(十回目近江今津駅から永原駅まで22キロ 琵琶湖一周歩き旅十一回目(永原駅から菅浦集落まで。ついでに余呉湖一周 琵琶湖一周歩き旅最終回、菅浦集落から飯の浦バス停まで 琵琶湖一周歩き旅

第八日目 琵琶湖大橋西詰めから北小松駅まで(およそ22キロ) 全線高架の湖西線

西側湖岸一帯はJR西日本の湖西線が湖岸に沿って走っているので、一面では便利なのだが、東海地方からのアクセスは良くない。

東海道線(現地では琵琶湖線)か反対側の北陸線を利用して湖西線に乗っても現地まではおよそ三時間半、列車が遅れたり、乗り換 えに戸惑ってしまうと四時間以上を要する。京都経由で新幹線を利用すれば一時間余り早くなるが、二倍以上になる運賃がもったいな い。 それに対して車なら、ほぼ二時間で到達してしまう。 やむをえず、現地付近までは車で行くことにした。 さいわい、琵琶湖大橋を境にして人口密度が激減し、人々の暮らしも気持ちのせいかおおらかになり、駐車場に困ることもなさそう

だ。駅や、その周辺にある季節はずれの水泳場に車を置いて、目的の地点まで列車を利用するか、まずはおよそ20キロを歩いての ち、鉄道で車を置いた駅近くまで戻る。そんな繰り返しが非常に便利な関係にあることが、まことにありがたい。 JR湖西線はローカルな路線にしては珍しく全線が高架式だ。背後に迫る比良山系の峰々と琵琶湖の間の丘陵の湖寄りを、見た目に

は一直線に横切っている。土曜日の昼間の快速列車が12両編成で入ってきて、それに応じた長いホームに停車したときにはたまげ た。中央線や高山線の大都市から離れた地域の昼間は二時間に一本程度で二、三両編成、ときには一両でのんびり動いているのと は大違いだ。ダイヤも一時間に二本はある。関西圏の便利な通勤地域なのかもしれない。  全線高架の湖西線。まるで新幹線だ。 この日の出発地である琵琶湖大橋西詰め付近の内湖の一部に真珠養殖の筏を見つけた。

たしか、イケチョウ貝とかクロチョウ貝とかいう淡水性の貝によって生成される黒真珠は高価で取引されるという。 定かではないが、そんな記憶がある淡水真珠の養殖池はどんよりと濁った留め水の中で外来魚が時おり水面に勢いよくはねる意外 な環境のなかで養殖されていた。 入り組んだ形状の湖南地域と違って岸辺が緩やかな弧を描く伸びやかなラインになるにしたがって遊歩道が整備され、湖岸緑地の連

続性の維持が行き届いてきていて、歩き人にとって快適な環境が戻ってきた。休日のこの日はサイクリングルックに身を整えた若者た ちや、それとなく観察してみると、オジサンも混じって颯爽と追い越して行く。 スポーツサイクルで琵琶湖一周を一日か二日で走破するというのがブームになっているようだ。 さすがに歩く人は少ない。しかし、これまで数日にわたって歩いてきた経験上、歩くことで見えてくるものがあり、それがおもしろい。 水泳場が目白押し

いままで、ほとんど見られなかった水泳場が湖西地域に入るとやたらと目に付く。湖南と比較して水質が明らかに違ってきている。湖

面が広く、人口密度が薄く、背後にそびえる比良山系の渓流のすべてを受け入れて、それにこの地域に暮らす人々の水環境意識の高 揚の賜物だろう。水泳場はこの日の区間20キロの間に九箇所はある。 水辺を歩くと岸に打ち上げられたごみがやたらと目に付くが、それらのほとんどが葦の残骸だ。水質浄化の自然の切り札とされる湿

地性の宿根草だ。近年は大事に保護されているが、冬は地上部が枯れてごみになる。夏の水泳シーズンを控えて地元の人々による清 掃作業が行われていた。滋賀県人にとって母なる琵琶湖は海にも勝る水泳場なのかもしれない。 この日は、土曜日。湖南には少なかった、のどかな岸辺の松林の影でバーベキューを楽しむグループやファミリーがそよ風の中で場 所によっては大変賑わっていた。  湖西線、近江舞子駅に近く、雄松崎にある内湖(固有名称がない) 母なる琵琶湖に寄り添う湖面は鏡のように静寂に包まれている。 琵琶湖の周辺には「内湖」といわれる付随する湖というか池が多い。ここでも大きな琵琶湖のさざなみと道ひとつ隔てて鏡のような内

湖の静まり返った佇まいが印象的な風情をかもし出している。 二月の下旬にスタートした歩き旅もすでに五月二十一日。予定通りには、こなしていないが、季節の変化を肌で感じて却っておもしろ く、歩き甲斐があるのも発見だ。 シーズン前の水泳場の一角から見晴るかす霞がかった対岸のすべてが既に足で歩いてきた湖岸線なのだ。残っている未踏の湖岸

はここからは死角になっている。信じられないような気持ちになるが、紛れもない事実を一望して歩くこと、そして疲れることの楽しさに浸 っていた。 余談だが、かみさんは今朝スペインへ旅立った。八日間の海外旅行だ。 わたしは琵琶湖一周歩き旅。この落差・・も同時に楽しんでしまうことにしよう。 海外もいいが国内もいいのだ。価値観の問題だ。それでいいのだ。 琵琶湖一周歩き旅 九日目。湖西線北小松駅から近江今津まで、およそ26キロ

野草が咲き競う静寂の湖岸 五月二十七日。気象庁が「東海地方が梅雨に入ったとみられる」という。異常に早い梅雨入りであり、しばらくはぐずついた空模様が

続くというありがたくない気象情報を無視して、少々の雨ならむしろ暑さしのぎになって快適かもしれないなどと思いつつ車で出かけた。 こんなとき、自分だけの責任で行動するひとり歩きは気楽だ。目的を果たせなければやり直すだけのことなのだから。それに、今日は 時計を持たずに出てきた。かみさんは依然として海外旅行中だ。無事な帰りを待つ人がいない我が家に、家路を急ぐ必要はない。時間 を忘れてのんびり行こう。とまあ、開き直ってみたものの、ほんとは時計を忘れてしまった言い訳にすぎない。 出先で時間に左右されずに行動するのも時にはおもしろい・と思うことにした。

JR湖西線、北小松駅前の広場は田舎の駅らしく、広いスペースが何の規制もなくて、だだっ広いだけ。利用車は、思い思いの場所に 駐車して、そこからは列車で通勤しているようだ。朝早くから既に車が並んでいる。それでも整然としていて、通勤者の間で暗黙のルー ルができているようだ。ここでは安心してしかも無料で旅人の車も休ませることができるのがありがたい。こういう安心スペースは不案 内な旅先では中々見つけることができないのが経験に基づく実感なのだから。 今日のコースは北小松駅から近江今津駅までのおよそ25キロ。駅からはJR列車に乗って、マイカーが待つ北小松駅に戻って車で家

路についた。 北小松駅から湖岸を北上するおよそ7キロの区間は北陸と関西を結ぶ動脈ともいうべき国道161号線が岸辺ぎりぎりにせり出してい て、走る車たちは高速道路と間違えているのか、猛スピードで走り抜ける。道路幅も広く高速道路並みなのだ。かろうじて歩き人のスペ ースはあるものの、小雨を避けて広げた傘はあおられるし、帽子は吹っ飛ぶしで、我慢のウォークだ。高速で大型車が通過するときに 巻き起こす風圧には凄いものがある。 道路わきに佇む白髭神社の立派なお堂で形ばかりの安全祈願の後は、湖に張り出す大きな半島状の湖岸に導かれると直線に近く

内陸に向かう幹線道路や鉄道とも袂を別って湖岸に出る。そこからは一転して広い砂浜や緑地帯の連続する快適な「近江湖の辺の 道」が迎え入れてくれていた。近江湖の辺の道(うみのべのみち)という表示は湖北から湖東まではおなじみだったのが、琵琶湖大橋あ たりから湖南にかけては、たぶん消えていたので、復活したような気分だ。  尾瀬ヶ原のような湖岸に沿った湿地帯 静寂の湖岸

静かだ。本当にしずかだ。砂浜と緑地、湖岸に沿った広い湿地帯に繁茂する湿生植物群、園地の連なる湖西北部一帯は人の暮らし

さえ伝わってこないほどの静寂に包まれている。 何時の間にか二メートルにも成長した湿地帯の葦原は、葦原を住処とするヨシキリのさえずりがかまびすしく、うるさいほどの鳴き声 が、かえって静寂を強調しているようで不思議な気持ちになる。かつて、能楽の鼓が奏でる、あの独特の音色を「静寂を奏でる音だ」と 評した西洋の音楽家がいたが、ふっとそんな記憶がよみがえってきた。 ヨシキリの鳴き声は決して人間の耳に快い美声ではないが、芦原という舞台装置がやさしく包み込んで心地よく響き渡り、のどかさを

強調していた。 こうした岸辺の自然を生かした景観、広い湖面の開放感などに人々は興味を示さないのか、湖南一帯と違って人出が極端に少ない。 多かった釣り人の姿さえ滅多にお目にかからないほどだ。もっとも、天気予報に惑わされて出鼻をくじかれた結果かもしれないが。結果 的に、暑くも寒くもなく、雨もほとんど降らず、まずまず、快適なウオーキングだった。近江今津駅へ1・3キロの案内表示を見て二十分で この日の終着点にたどり着くと計算したが、一向に駅の気配がない。おじさんに尋ねてみたら、まだ2キロ先だという。どうやら、案内表 示の「3キロ」の左に「1・」をいたずら書きされていたようだ。 近江今津駅にたどり着いて北小松駅まで歩いた距離を列車で戻ることになるが、およそ25キロを車中から眺めると、その距離の長さ

に、これぞ達成感!と我ながらに感心していた。北小松駅付近は比良の山並みが迫っていて、ゆるやかな裾野に展開する直線的で整 然とした大規模な棚田、その手前に点在する集落、そして目を転じれば湖岸の松林と興味深い風景が続く。しかし、歩き人や視点の低 いマイカーからでは望めない。全線高架の湖西線の車窓からならではの、私にとっては第一級の眺望をほしいままにしていた。 雨は列車に乗ったら本降りになった。

琵琶湖一周歩き旅 十回目 近江今津駅から海津大崎を経て永原駅まで22キロ  湖北の西部。はるかに続く松並木 全線高架で複線の湖西線も、関西圏から遠くなるにしたがって普通列車の本数が少なくなり、一時間に一本になってしまう。

それでも、当節のローカル線は毎時一本はある・・と思うべきなのかもしれない。乗り遅れても最大59分待てばいいのだから。 それに、そうした田舎の駅は駅前広場が駐車場というより車置き場という感覚で十分な整備ができていないが、ご自由にどうぞ・・とい う雰囲気が気楽で楽しい。 朝早く目が覚めてしまったので、支度を済ませて車で時間を気にせず出かけた。永原駅に着いたときは何と8時前だった。一時間に

一本の普通列車に待つこともなく、高校生の通学の一団にまぎれて神妙に乗り込んだ。 前回終着地の近江今津駅までの利用だ。そこから車置き場まで歩いて戻ることになる。 二月の終わりごろに計画して二ヶ月で踏破しようと意気込んだものの、既に六月六日だ。寒風にさらされながら歩いた湖北の東部。湖

東に群れた水鳥や白鳥たち、その一挙手一投足にシャッターチャンスをつかもうと立ち尽くすカメラマニアの静かな群れ。突然の雨。 それらが、影を潜め何時の間にか汗ばむ季節の下、ツーリングハイカーたちが、十数万円もするという高級自転車に競輪スタイルで 颯爽と風を切って走り去る。 日本庭園と牛ガエル

とぼとぼと歩く姿がなんだかみすぼらしく思えてきた。せめて、虚勢を張って?胸をそらせて歩こう。

湖北の西部は広い平野ではないが、ここでも内湖といわれる付随湖が各所に見られ、海のような母なる琵琶湖とは違って日本庭園 のような佇まいが比良山系の山並みを借景にして静まり返る風景が、えもいわれぬ雰囲気に包まれていて、格好な休憩地を提供して いる。時おりうなる、牛ガエルの壊れた吹奏楽器のような鳴き声さえ、のどかさを強調していて、それはそれでおもしろい一面ではある。 あの無粋な鳴き声に妙に郷愁をおぼえるのは、幼かりしころ、故郷のため池の葦原に普通に見られ、馴染んだ鳴き声の記憶を呼び

覚ますからなのだろう。ここでは今でも普通に見られる光景なのだ。 近江今津から海津大崎といわれる半島の付け根までの湖岸は明治から大正の時代に景観と防風、護岸を兼ねて植林されたといわ

れる松並木が立派に育ち、歩けども歩けども大景観の松林と静まり返った別荘や企業の保養地が目立ち、これまで歩いてきた湖南地 域の街並みの賑わい、マリンレジャー基地のひしめく水辺とは、いよいよ相容れない自然の景観に改めて気持ちの洗われる思いだ。静 かな湖畔も一部では大きな水泳場やオートキャンプ場の施設がシーズンを前に手入れに忙しそうだ。 湖面はいよいよ広く、対岸が見えない。前回までは、山々の稜線が見えて海ではないことの証のように霞んでいたが、正面の水平線

上に山並みが見えないこの地域では海をおもわせる雄大だが単調な景色になる。  海津大崎の断崖から竹生島を望む 湖北の最北部山岳地域が北岸に立ちはだかる風景が近づいてくると、この歩き旅もクライマックスが近い。

ただ、山岳地域なだけに、サイクリングラインや遊歩道の設備は不十分で難渋するか、却って面白いかはすぐ後々のお楽しみ・・とい うことになる。 間近な湖中に時として三角形に尖った竹生島を右手に観ながら飽きない風景が続く。 山岳地域の湖西からの入り口、距離およそ10キロの半円を描く半島状の先端一帯の「海津大崎」はサクラの名所100選に名を連ね

る、トンネルのような並木が延々と展開している。ただ、この地域は山が迫って駐車スペースがほとんど無く、訪れた花見客たちは止ま ることさえ許されない車の中から「通り抜け」を強いられる。 湖上から船で眺めるか、最寄りの駅から歩くことになるようだ。この季節、葉桜だって結構観賞に値する遊歩道だ。 折から、豪雨の後で大規模な土砂崩れで自動車道が完全通行止め。時おり工事車両が通るだけの静まり返った車道をのんびり歩く

のも中々乙なものなのです。海津大崎の中心、大崎寺は湖を見下ろす断崖絶壁の上の樹林に囲まれて佇んでいた。わたしは信仰心 はないが、ここまで歩けたしあわせと今日一日の無事な帰還を願って、それに、わずかになった残りの行程の無事を祈ってぎこちなく合 掌する気持ちになった。 この日の行程はおよそ22キロ。湖岸の山岳地域からわずかに離れ、早苗がすがすがしい田園の中の小道を歩くと、のどかなJR湖西

線永原駅は近い。 琵琶湖一周歩き旅 第11日目 湖西線 永原駅から菅浦集落まで、8、5キロ。ついでに余呉湖一周  :幻想的な湖北の最北部 卯の花の匂う垣根に 湖北の最北部は入り組んだ湖岸線とわずかに開けた平地の他は山岳地域で占められていて、民家集落も少なく公共交通の便もきわ

めて不便。それでも、奥まった菅浦集落には割合に大きな公共の宿泊施設があるが、インターネットで検索したところ、単独旅行者を受 け入れていないようだ。当初はこの地域に限って宿泊を予定していたが当てがはずれてしまった。 やむを得ず、この日は二時間に一本のバス便を利用して8キロあまりという中途半端な行程を余儀なくされてしまった。

梅雨の最なか、照るよりはまし、と下り坂の天気予報を無視して出かけたが正解だった。この季節、時おりぱらつく程度の雨はむしろ 快適だ。それに、湿った空気は視界を適度にぼかして、水平線や山影を幻想の世界に導く。静まり返った入り江の水面、鏡のような湖 面に小船を浮かべて黙々と竿を振る釣り人。漁船のエンジンの音さえ、心なしか抑えてすべるように移動する。湖西から湖北の南部に かけて「静寂」の雰囲気に酔いしれてきだが、最北部のここは曇天の空模様も手伝って大げさにいえば神秘の世界だ。 湖岸に迫る山の斜面はヒメウツギの白い花房が至るところに咲きこぼれていて、「うのはなのにおうかきねにほととぎすはやもきなき

てしのびねもらす・・」という文部省唱歌の一節を意識させてくれる。 ヒメウツギと卯の花は私の認識では同種・・と記憶している。そういえば、ホトトギスの鳴き声も聞いた。テッペンハゲタカとかゲンコウカ ケタカとかいういわゆる「聴きなし」が面白いあの比較的大きな野鳥の鳴き声だ。されど、あの「キョッ、キョッ、キョッ」と聞こえる鳴き声 は、けたたましくてとても【忍び音】とは思えないが・・。 それに、ホトトギスは卯の花の垣根に降り立つような野鳥ではなく、高い木の梢で全身に力を込めて吐き出すように鳴き、正岡子規が

自身の結核による喀血発作の苦しさを嘆いて例えたという【・・・泣いて血を吐くホトトギス】を思わせる激しい印象のほうが強い鳥だ。 それはともかく「テッペンは、いまのところ禿げてはいないが、限りなく薄くなってもはや時間の問題だし、原稿は何とかなりそうだよ・・」 などと孤独なホトトギスに声をかけてやった積もりでのんびり歩いた。たった8キロ余りの予定行程を前提にした気持ちの余裕も結構た のしいものだ。  山の斜面、至る所に咲きこぼれる清楚なヒメウツギ(卯の花) 半島の先、菅浦集落はこの地域の生活拠点ともいえる永原の小さな街から8キロも離れ隔絶された場所にある。

近代になって自動車道路が整備される前は孤島の雰囲気であり、権力争いに負けた政治権力者の幽閉の地でもあったという。行き 止まりの生活道路と形ばかりの漁港を備えた小さな集落がいにしえの歴史を包み込んで静かに佇んでいる。 湖岸に漂着したごみを掃除していたオジサンに声をかけたら、「歩いて一周?そりゃまたご苦労様なことで・・」と明るく笑われてしまっ

た。こういう地域の人は大抵ひとがいい。が、歩き人も行き止まりの集落まで入り込むようなことは少ないようだ。 帰りは、二時間に一本のバスの乗客はわたし一人。車中の人になったらやっぱり雨になった。この歩き旅では、こういうことが多い。 重ね重ね、運がいい。 次回は、ここから奥琵琶湖パークウエイに付いたり離れたりしながらの山岳歩きになりそうだ。無事に乗り越えればめでたく「満願」と いうことになる。 ついでの寄り道「余呉湖」

この日は時間が余ってしまったので余呉湖に立ち寄ることにした

琵琶湖の北に位置する周囲およそ6キロの天然の湖だ。琵琶湖より水面が49メートル高く、川と人工水路でつながっていて調節機能を 担っているという。周囲を山に囲まれ、風光明媚な佇まいとは裏腹に、水質がひどい。透明度が無く、アオコが大発生して絵の具かペン キを流したように湖一面に漂っている。地元の釣り人に聞けば、生活排水は流入していないし、初夏から初秋にかけて昔からの自然現 象なのだという。それにしても今年はひどい・・と嘆いていた。そんななかで外来魚をはじめ、魚たちは意外にも大発生しているという。 釣り人の脇に置いた大きなバケツの中は釣り上げた外来魚がひしめいていて覗くと派手に暴れまくっていた。食べるんですか?と聞

いてみたら、生態系を乱す(とっくに乱されているが)ので駆除の目的で釣っているのだという。再放流は禁止されていて、ごみとして処 分するのだそうだ。食べて旨い魚だという解説まで目にしたことがあるし、「食べて減らそう外来魚」という標語を、この歩き旅の中で見 たこともあるが、食用としてのイメージが湧かないようだ。 もっぱらゲームフィッシングとして母なる琵琶湖とともに定着している。漁業者や自然保護関係機関にとって厄介者の外来魚だが、ゲ

ームフィッシングに興ずる無責任な釣り人には歓迎されていて、綱引きがいつまで続くことやら・・・ この日は日曜日。釣り人はほんとに多い。そのほとんどがブラックバス釣りだ。 戦国の世、秀吉と柴田勝家が雌雄を決して戦った賤ヶ岳の合戦が凄惨を極め、余呉湖の水が赤く染まったという言い伝えが、ヘドロの ようなアオコの水面と重なって奇妙な気分になってしまった。 鉛色の空を気にしながら一周コースと琵琶湖との間に立ちはだかる古戦場 賤ヶ岳(422メートル)を踏破して帰路についた。  アオコの湖も無風のもとではご覧の通り、高性能で巨大な鏡になる。 琵琶湖一周歩き旅第12日目(最終日) 菅浦集落から飯の浦バス停まで  琵琶湖、最北部 早朝の山歩き まだ六月だというのに、九州南部は早くも梅雨明けだという。

今日は六月二十九日。二ヶ月で完歩の予定が四ヶ月を経過してしまって、ようやくこの日で達成だ。 梅雨前線が南下ないしは北上もせず、消えてしまったという。このところ、35度を上回る猛暑が続いていて、昨日はわが町小牧市で、 60歳代の男性が熱中症で命を落としている。 今年(2011年)は入梅も異常に早く、梅雨明けのような猛暑もまた早い。最終日だけを残した今回の計画が、このごろ流行の【想定

外】の猛暑でもこれ以上の先送りはしたくないので、行けるところまで行ってみよう・・という気持ちで早朝から出かけた。 JRを利用すれば三時間はかかるところも、車なら一時間半で到達だ。午前6時30分には歩き出した。暑さが頂点に達する昼前後には 歩き終えることになる。 前回の終着点【菅浦集落】から夜間(10時から翌8時まで)自動車通行止めの奥琵琶湖パークウエイのゲートの隙間から入り込んで、

ほどなく自動車道路とは別の歩き人専用のコースを見つけた。パークウエイがうねる、つづらお半島は平地がまったく無い。琵琶湖一 周の最終コースは登り下りの連続する歩き人専用の登山道だ。 豊かな樹林の所々、左右に光る湖面を垣間見ながらの難行苦行が続く。ただ、木陰の道は、早くも照りつける危険なほどの日射を遮

ってくれて、それに加えて朝の清清しさが少しは残る涼風が、汗ばみはじめた体を包んでくれて、思いがけず気持ちのいい尾根歩きの 舞台が私を待ってくれていた。 時おり、潅木の茂みをゆするイノシシかニホンシカ、あるいはタヌキか、大型の野生動物がうごめく朝の森は一瞬の緊張と、この目で

見たいと思う好奇心とがない交ぜになって興味を引く。「熊に注意」の警告板を先に見つけたなら気持ちが変わったかも知れないが、そ の警告板はその後になって気がついた。知らぬがホトケだ。あれは熊だったかも??・・ アカショウビンがお出迎え 朝を告げるホトトギスの愉快な鳴き声。そういえばホトトギスは漢字で「時鳥」と書く。キツツキのドラミング。トンビの飄々とした美声。カ

ラスのだみ声さえのどかさを告げる音色だ。特記すべきはアカショウビンの美しい音楽に出会えたことだ。 滅多に出会えないといわれる全身が赤銅色に覆われたヤマセミやワライカワセミの仲間の比較的大型の渡り鳥だ。姿を観たわけで はないが、繰り返す鳴き声の中に身を置いただけで、この旅の充実感を感じる。しかも最終日での自然の山野からのプレゼントだ。 早朝の山林は、夜行性の哺乳動物たちの行動の名残と早朝に目覚める鳥たちのざわめきとが交錯する興味深く、面白いひとときな のだ。 人に出会うことなく息を切らし、爽やかな汗を感じておよそ10キロの山歩き、尾根歩きを経て湖岸に出ると猛暑が待ち構えていた。

水辺といえども、36度の炎天下は正真正銘の難行だ。突然の雨に備えて傘を持ってきたのが幸いした。降れば雨傘、照れば日笠、 山歩きには身の安全のための杖になる。その上でほとんど荷物としての負担感がないので日ごろから重宝している。男の日傘など、絵 にならないかもしれないが、そこはそれ、実用本位で割り切っている。 そんな中を40人ほどの歩き団体を見かけた。未だ六月。こんな猛暑は「想定外」だったのだろう。旅行会社の三角旗をかかげるガイド

さんも団体の一行も辟易していた。 田舎のバスはオンボロぐるま 予定のコースを歩き終えて、さいわい二時間に一本のバス便に間に合い、車を休ませた菅浦集落までの車中の人となった。

田舎では、本数が少ないものの意外なほど生活圏の隅々までバス便はあることに、この度の旅で気がついた。公共交通は何時でも 乗れると思う都会的な感覚にこだわらず、少ない交通機関の時刻に日々の暮らしを合わせて地元の人々は上手に利用している。 十数人が乗れそうな小さなバスの後部から乗ったのに乗車券が出てこない。戸惑っていたら数人の地元の人らしき乗客が気にしない で・・・と静かな笑顔を送ってくれた。発券機が壊れているのだという。 定期的に利用する地元の人の動向を運転手が把握していて、料金はほとんど自己申告のようだ。旅人など滅多に乗らないのだろう。

運転手はちゃんと憶えてくれていた。 田舎の人のおおらかさ・・は、やっぱり気持ちがいい。 車窓からは、つい先日、水を張った田んぼに、か弱く並んで水の圧力に抵抗していた早苗たちが、既に一面の緑の絨毯に成長して葉

先がそよぐ風になびき、おおらかなうねりとなって、海の波のように田おもてを滑ってゆく。自然の営みの、ゆったりしているようで実際に は激しい変化に改めて見とれていた。 延べ日数は十二日間。日帰りの繰り返しとはいえ結果的に四カ月に渡った歩き旅は今回で完結した。

思えば、この間、完歩を目指して絶えず意識の中にあった「琵琶湖一周歩き旅」はこの瞬間から過去になり、きわめて具体的な目標 が消えてなくなったことになる。 達成感は同時に新たな気持ちの漂流?につながることになるという事実に今さらながらに気がついた。 碑琵琶湖一周歩き旅概略図

|