山と旅のつれづれ 旅のエッセイ№22

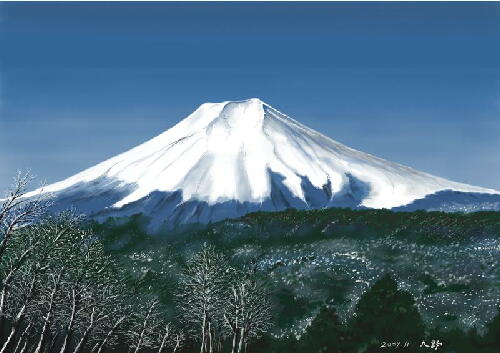

パソコン絵画 のんびりとやっているのに、いつの間にか№22です 今のところ、7編収録しています JR指宿枕崎線体験記

薩摩半島の最南端 開聞岳 独り旅の途中、鹿児島県の指宿温泉を経由したら、列島の南の果てで鉄道が尽きる枕崎まで乗ってみたくなった。

枕崎市に興味があったわけでもなく、ただ、線路の尽きる駅の雰囲気をこの目で見たかっただけのおはなし。 鹿児島駅からおよそ45キロ南、薩摩半島最南端の指宿温泉は、コンクリートの護岸堤防に遮られた海岸に面した、風情に欠ける温

泉だが「砂蒸し」で人気があるのだろう。鹿児島からここまでの指宿枕崎線はローカルながらも、観光路線として「指宿の玉手箱」とか 「なのはなデラックス」などクラシックな車両の内装を個性的に一新して温泉客に人気があり、座席指定券は、なかなか手に入らないと いう。ところが、指宿から終点枕崎までの乗車時間1時間余りの列車本数がなんと、6時台と7時台に各一便あるほか午前中はなし。 帰りの便も同じ、一日上下各5便だけ。あきれるほど、少ない。 線路の終点に降り立つ目的の他に、枕崎は鰹節の大生産地なので、魚臭さのなかで、街並みの佇まいや製造加工行程の一部でも

垣間見てみたいと、ほとんど突発的な思いつきで行動してみたものの、夜なので、到着して、こじんまりと寂れた駅の目の前にあるホテ ルに投宿することに。 連休中なので、ねぐらにありついたことだけで、よしとしよう。素泊まりが基本の小さなホテルだが、コンビニが近くにあって、みじめな

食いっぱぐれだけは免れたが、朝、目覚めて、無計画に港付近をのんびり散策でもしようものなら、帰りの足が無くなってしまう。市の玄 関としては、あまりにも寂しい早朝の枕崎駅で逆U字型に、ひん曲げられた線路の末端を認めながら乗った車両は、わたしの他、数人 をさみしく飲み込んで動き出した。 通勤の足としての需要もほとんどないのだろうか、公共交通機関としての義務感だけで存続しているような駅であり、鉄道路線だ。

岬など大地の尽きるところは景観や雰囲気が印象的で旅人の心に残ることが多いのに対して、赤字ローカル線の線路の果てるところ は限りなく、うらさみしい思いにかられる。 この線路は、来るときもそうだったのだが、鹿児島中央駅から指宿までは、温泉に支えられてか普通並みのローカル線なのに、指宿

から枕崎までは、40数キロの線路が全くといっても大げさではないほどに、整備不良で、二両編成の列車が上下左右飛んだり跳ねた り、恐ろしく乗り心地が悪く、でこぼこ道を車で走っているようなのだ。乗り物酔いに弱いわたしは、お尻を浮かせて体のバランスをとっ て耐えたほどだった。 帰りの乗車前に乗り物酔い止めの薬を服用して乗りこむという、鉄道列車では経験したこともない薬のお世話になってしまった。離島

観光の帰りで、乗り物酔い止め薬を船便用に備えていたので助かった。JRをはじめ、我が国の新幹線を除く鉄道線路の多くは国際標 準で狭軌道に属していて車両の幅に対して線路幅が狭く、線路の整備不良は車両の左右の揺れを増幅するし、不安定になる。JR九 州で、脱線事故を起こすとしたら、たぶんこの路線だ。人口減少と過疎高齢化の波は、ただでさえ貧弱なライフラインにも反映している。 せっかく、遠い最果てまで行ったのに、とんぼ返りしてしまったことを後悔している。

18切符で酒蔵めぐり

12月、早朝の諏訪湖 2015年、暮れも押し詰まった12月半ば。世相や一般家庭にも、たぶん何となく落ち着かない雰囲気を漂わせる年の瀬も70歳をとう

に過ぎて毎日が日曜日のような気楽な身には、締めくくりの接点であっても、代わり映えのしない通過点に過ぎない。老妻(本人はこう 書くと怒るけれども)はそうでもないようで、あれやこれやと、年の瀬を意識した大掃除など世話焼きに、のらりくらりと逃げおおせていた ら、都合よくユニークな飲み会に誘われた。こういうお話は、のらくらどころか迷わず即答です。 青春18切符利用で酒蔵巡りしませんか、という。男女4人、多すぎもせず少なすぎもせず、退屈になる前に帰ってくるという、丁度いい グループ構成での無礼講です。 18きっぷは、これまでも度々利用している。一枚の大き目サイズの切符が5人分、つまり、5日分になっていて、チェックインの時、利 用人数分のスタンプを押してもらうと、その日、終日フリーとして乗り降り自由に使える。JR全線の普通と快速列車しか乗れないので、 「鈍行」と揶揄されがちだが、列車ダイヤを意識して計画性を持たせればけっこうおもしろい旅になる。始まりは学生などを主な対象とし たサービス切符なので、春、夏、冬休みとその前後合わせておよそ120日間に限られるので、それに合わせて行動することになるが、 最近は学生よりも、高齢社会を反映して元気な高齢者によるグループ旅や独り旅が主流を占めている。当初の利用目的が様変わりし ていても、継続しているJRの計らいも、年金に頼るけちけち旅行者にはありがたい存在だ。 独り旅の場合は、JR利用に限れば一枚の切符で5日間乗り降り自由の旅が可能だ。

自動改札機を通れないので、片隅の改札口に時として列をつくるシニアのグループなどの後に続くと、「あらそうなの」などと、奇妙な 連帯感が生まれる。 11850円。一人当たりでは2370円。5人分のスタンプが埋まらないとき、つまり、ふたりで一泊二日であれば、一人分残るわけだ

が、別の日に一人分として使える他に、チケットセンターで買い取ってもらうことも出来るので、無駄がない。この、売り払うまたは使いま わしは、厳密には鉄道車両法違反なのだそうだけれど、証拠など分かりようがないし、JR当局は気にもしていないようだ。 難点は、5人分で1枚なので、旅の途中でグループが別行動をしたい時などは切り離すことは不可能なので、そこから先は一般切符

で自腹になってしまう。それに、グループの一員が、駅などの雑踏に紛れて行方不明になってしまったときなど、困ったことになる。ま、 それも過ぎてしまえば、一面では旅の面白さではあるが。 一方で面白い使い方も。一度経験しているが、午後の8時に名古屋駅に降りてその日は終了、というとき、たまたま5つのスタンプを

押した切符、つまり、使い切った切符を豊橋まで行くという自動券売機に並んでいた人に差し上げて大いに喜ばれたことがある。終日フ リーなので受け取ったその人は、ただ乗りができる。これなども、使いまわしだが、記名するわけでもないので、問題が起きそうもない。 自分が得するわけでもないのに、旅の締めくくりでもあり、晴れやかな気持ちになる。 さて今回は、中央線で上諏訪温泉街へ。グループの一人が所属する公務員共済組合の運営する格安ホテルに2泊して造り酒屋5軒

をまとめて1800円の有料で試飲というか、試飲という名の飲み歩きを楽しもうという。旅好きのわたしも初めての経験なのです。5軒を 立て続けに巡ったのでは、飲み過ぎて?しまいそうなので、それに、風情に欠けるような気がするしで、二日に分けて巡り歩くことにし て、まずは温泉にゆっくり浸かろうと温泉街を歩いた。街路のあちこちに「足湯」が設けられていて、けっこう楽しめる。寒い季節は昼間 の入浴など、湯冷めしてしまって気になるが、足湯はむしろ快適で冬の散策には好都合であるということが、思いがけない発見だった。 料金も要らず、体を内部から温める効果があり、そのうえ見ず知らずの旅人と話が弾んだりで、冬の温泉街散策での大サービスだ。  万治の石仏。上諏訪の郊外、明るい渓流沿いにぽつんと佇む作者も定かではなく、素人っぽくて? それでも、岡本太郎が絶賛したという、ユーモラスな表情が人気を呼んでいる 信じられないほどあったかい諏訪の冬

暖冬の、この季節。標高750m、伊那谷を潤して貫流する天竜川の水源である諏訪湖は結氷どころか、さざ波を立てていて、無数の

鴨たち水鳥が波間に気持ちよさそうに浮遊している。夜になれば、街の明かりに浮かび上がる湖畔の芝生広場は、鴨たちが人を恐れ ず群がって餌をついばむ風景に、ここが内陸の真っただ中の、地図上では小さな湖であることを、いっとき忘れてしまう。 やがて、結氷したら、彼ら野鳥たちは、どうするのだろうと、あらぬ心配をしてみたくなる。時々空砲が鳴り響いて、慣れない旅行者に

とってはドキリとする。湖の魚たちを野鳥から適度に守るための対策だという。鴨たちは、爆音に知らん顔していた。人懐っこい、ペット みたいな鴨たちです。 夜中になっても凍てつく寒さをほとんど感じない。異常な2015年12月の諏訪湖畔で、月光の下でのお散歩を楽しみながらも、結氷し

て大氷原と化した湖面を観てみたかったし、神様の通り道といわれる御神渡りを連想しつつ寒さに震えながら長野の厳冬を経験して見 たかったなどと、勝手で贅沢な空想にふけってみた。 翌日は、朝っぱらから飲み歩き。 上諏訪の街は中心部に5軒の醸造所がほとんど寄り添っている。数少ない地酒の酒蔵が、中には、向かい合うように立地している佇

まいはめずらしい。巡り歩くには好都合だが、適度に距離があったほうがそぞろ歩く風情に富んでいいような気もする。 大きめのお猪口に注がれた冷の地酒を、お姉さんの事細かな解説を聞きながら喉を潤すと、次に水を注がれた。この酒蔵自慢の生酒

は一種ごとに喉を清めてたしなむのが作法のようだ。そんな繰り返しで5種類の地酒を次々と差し出され、何となく忙しい、妙な気分に なる。酒の肴をまったく提供されないのには、まいったが、造り酒屋としては、純粋にお酒の奥深い味わいを堪能するには、肴は水が一 番、との主張があるようだった。 二軒目は、やはり5種類の生酒の瓶を並べて、順にその味わいの違いを丁寧に解説してくれた。立て続けに味わうといっても、量的に

は知れたものだが、それゆえに酒のおいしさがより深く分かるような気がする。お酒は、ちびりちびりがよし、としよう。無料の試飲では ないので、何となく義理っぽくお気に入りのひと瓶を買い求める気づかいもなし。私は、そう思いつつ、気楽にはしごをしていたが、気が 付いてみればグループのそれぞれが、意中の一本をぶら下げている。三軒目ともなれば重くて嵩張り、それにほろ酔い加減も手伝っ て、危なっかしくなってくるのを酒蔵のおねえさんが、目ざとく手を差し伸べてくれる。他店で買い込んだお酒も分け隔てなく宅配便で送り ましょう、という。そんなビジネスの上での親切に接してまたまた買い込むことに。 まことにたのしい酒蔵めぐりです。 さて、三軒目は、前の二軒とは対応が違って、ガラス張りの冷蔵庫の中にある酒瓶からご自由にどうぞ、という。数種類のお酒が用意

されていてノンベエにはそのほうが自由勝手でいいのかも知れないが、ほったらかしのセルフサービスでは、何とも風情に欠けると思う けれど、みなさん結構楽しくやっていて面白いひとときではありました。 あくる日は残りの二軒をまわったけれど、それぞれに応対の仕方が異なっていて、興味を持続する上での工夫がなされているのでは

ないかと感じた。考え過ぎかもしれないが、こんな酒蔵巡りを「全国の地酒を求めて独り旅」などとしゃれこんでみても、独りでは、惨めっ たらしくて見ていられないだろうなあと思う。4人のグループはその点では最高の組み合わせによる真面目な無礼講でありました。 みちのく潮風トレイル  蕪島神社の脇、ウミネコの群れ ウミネコが3万羽

ふとしたことから表題のウオーキングコースの存在に触れて以来、意識から離れない。

環境省東北地方事務所が進めている青森県八戸から福島県相馬市まで700キロとも900キロとも言われる長大な遊歩道。世界各 地や日本にもある巡礼道になぞらえて整備中という。東日本大震災の爪痕を辿りながらの歩く旅のコースでもある。 未だ、一部の開通だが、全通を待っていては私自身の寿命が尽きてしまいそうで、そういう事情もあって特別に意識しているのだろう と思う。 1100キロを新幹線に揺られ、八戸からトレイルの北の起点まで、ローカルな八戸線に乗り換え、降り立ったのは、なんともおぞましい 感じのする「鮫」という小さな駅だった。 たった一人のウォーカーを迎えてくれたのは、まったく想像さえしなかった3万羽に及ぶという青空を覆うウミネコの乱舞だった。漁港

の脇に突き出た小さな半島の高台に鎮座する蕪島神社を中心に、そこらじゅうで子育てをしているという。 カラスの大群であれば恐怖を感じるが、ウミネコはほんとにやさしい。目の当たりにすれば精悍な表情、舞えば優雅、ミャアミャアという さえずりは、うるささよりもユーモラスで親しみを覚える。 落とし物には閉口するが、この程度はしょうがないとしよう。奈良の鹿のそれよりもましだ。子育てを終えて8月までにはシベリアへ旅

立つと、ひっそりとしてさみしいもんだよ・と管理にいそしむオジサンの一言が印象的だった。 4月半ばの青森県も、この日は幸いというか異常な暖かさに見舞われ、桜は、はちきれんばかりに膨らみ、早春の草花たちも枯野の あちこちに萌え始めて、すこぶる快適な歩く旅の始まりです。  岩礁が続く種差海岸

青森県最東部、岩手県に接する種差海岸。ここから続く海岸線は、地図上ではよほど拡大しても、入り組んだ地形ではないが、実際

は典型的な岩礁帯であり、打ち寄せる波を一瞬にして高々と舞い上げる純白の波濤が岩礁を手荒く洗い続け、見飽きしない壮観が続 いている。荒磯の大岩を飛び移り、小石に足を取られ、浜小屋のうらぶれた佇まいに、漁村の風情を堪能しつつ辿るトレイルコースの 案内表示は、歩く目線に合わせて適切に配置されていて、分かりやすい。環境省による事業といっても、施行というか、歩くための整備 は、それぞれの県か地元の自治体が担当しているのだろう。八戸市域のこの海岸コースは、長大な歩く道の出発点にふさわしく、目立 ち過ぎず分かりやすい案内表示に導かれて、幸先のよい第一日目を思う。 岩礁の群れを眺めつつ、時として現れる適度な丘に枯草を踏み、松林を縫い、荒波のかなたに太平洋の、見渡せば丸い水平線に見

とれた。万里の長城の一角を切り取って備え付けたような展望台は、軍国日本の時代に太平洋のはるか彼方へ睨みを利かせた監視 塔との説明があった。70年の時を隔ててそこに立ち、平和な日常を思いつつ、同時に自然災害に度々見舞われる災害列島の渦中に 置かれた人々の悲嘆を思う。 早朝に我が家を出て、およそ1100キロも辿って、その日のうちに本州の最果てに近いこの地に憩うとき、飛行機ではなくても新幹線

という最新の交通機関を利用して来れば、当たり前の結果なのに、何となく不思議な気がする。 東北新幹線の列車は開通間もない北海道新幹線、函館北斗行きだった。 東北新幹線列車は本数も少ない上に、自由席がない。信じられないほど本数の多い東海道新幹線に慣れ親しんだ身には、乗り遅れ た時のことを考えると緊張を強いられる。  旧日本海軍の監視塔を転用した展望台 鳴り砂の浜

荒磯と松林の急斜面を辿ると、一転して弓なりの広大な砂浜に導かれる。

およそ3キロ。はるか彼方に数人の人影を見つけた。歩けどもあるけども近づかない。実際は距離が縮まっているのだが、直接見え る位置関係では、その実感には乏しい。柔らかく、足を取られる砂浜は歩きにくいが、ここは、その歩きにくさを楽しむべき・・と、のんび り辿っていると、ようやく彼方の人影が近づき、複数の朗らかな挨拶が聞こえてきた。 家族3人が一斉に声をかけてくれたのだ。何と、みなさん裸足で歩いている。 ここは、鳴り砂の浜なのだという。うろ覚えだが、石英安山岩の砂粒による摩擦音が、汚れのない海水に洗われることで維持されてい

るという。鳴り砂現象は裸足のほうが感じやすいのでしょう。裸足で楽しむファミリーに出会って、こちらもウキウキしてきた。自分も裸足 になってみようかと思ったが、重いトレッキングシューズを両手にぶら下げてのよちよち歩きでは、絵にならないとおもってやめた。 砂浜を渡り終えると、ふたたび急斜面の松林に突入する。地形の変化が見ものだ。「淀の松原」はここから始まる。 詩人佐藤春夫氏が「美しき海辺」の中で「種差海岸は、海岸美と山岳美を打って一丸としたともいうべき、ちょっと想像に絶した風景で

あった。思いのままになるものなら、あの松原のはずれのあたりに、せめて春から夏の末ぐらいまで住んでみたいような空想までした」 と激賞したという。(以上は現地の解説版から引用) 老松を含め一万本を有するという松林は急斜面と高台に守られてか、津波による消失の形跡がない。大災害地とは北へ離れていると

はいえ10mの津波の洗礼を受けているという、この海岸は平地が少ないことで他の地域よりは難を逃れているようだ。それに、この地 域一帯は海への下り坂で行き止まりの道の先に、時には船溜まり程度の小さな漁港と付随するわずかな建物の他には民家がほとんど ないことが幸いしているのだろう。  広大な天然芝の丘 天然芝の台地

種差商店街、といっても一日片道9本しかない八戸線種差海岸駅の周りに民宿や時代を巻き戻したような感じの何でも屋さんが、最低

限の暮らしの調度品を揃えて支えている程度の集落だ。 その集落に隣接する広大な天然芝の台地の出現に思わず歓声を上げたくなった。今夜はうねる芝生の雄大な景色を堪能しながらの 宿泊だ。 司馬遼太郎氏がシリーズ「街道をゆく」の中で、宇宙からの来訪者があれば、真っ先に案内したい風景と絶賛したという。 地殻変動で浅い海底が隆起し、草原を形成したところに、家畜の放牧によって雑草が整理され、地面に密着する芝だけが残ったとい

う。4月半ばのこの季節は未だ枯れ芝で、丘の裾野に僅かな芽生えを見る程度だが、その広さゆえ、踏みつけられることの少ない枯れ 芝は夏の芝と同様の柔らかさを保っていて、水平線と打ち寄せる白波を眺めながら歩き回り、それまで辿ってきたウミネコの乱舞、岩 礁滞の浜、鳴り砂の浜辺との対比の妙に、時間を忘れるたのしさに浸っていた。 朝、窓外の景色を眺めながら食事をしていたら、窓ガラス越しに目の前3メートルのところをニホンカモシカが歩いた。横目でこちらを

見ながら悠々と歩く姿に、こんなところに動物園があるのか・といぶかってみたが、宿のかみさんは、一年に2.3回は見ますよ・という。 れっきとした野生のカモシカが集落の中をのんきに歩くのだという。度々目撃するようなことではないが、あ、また来てるよ・・珍しくもな い、といった感じで受け止めていた。お客さんにとっては、びっくり仰天でしようねえ・と大笑いしていた。過去には、何と、クマがのし歩い たこともあるのだという。旅人としては得難い経験でした。 山中では不足がちな塩分を求めて海水を飲みにくるようだ。   三陸大津波の記念碑 浜小屋、粗末な建物がむしろ親しみを感じる 三陸大津波の記念碑

1933年、24メートルの大津波の悲劇を忘れまいと建てられた記念碑の前で、東日本大震災とそれに伴う大津波による悲嘆を思

い、同時に、九州熊本、大分県での大震災の報道を目の当たりにして、地震など自然災害列島の住人であることと、明日は我が身か わが地域の危うさを思う。 みちのく潮風トレイルは、この先、内陸深く入りこみ階上岳(739m)登山コースになり、山上から海を見るコースになるが、季節的に

厳しく、また宿泊施設の不備などでやむなく省略し、またの機会に歩くことにした。その機会が訪れるかどうか、年齢的にも心もとないが 期待は失わないようにしよう。 青森県から岩手県に入ると、そこは洋野町という。その名のイメージ通りに風景というか地形が、それまでとは対照的に広く、明るく一

変する。海岸の岩礁滞が少なくなり、緩やかな地形の道路には、その場所の標高と津波に対する警告表示、避難路の指示が目立つ。 民家は依然としてまばらだが、暮らしやすい平地は津波に対する備えが欠かせない。 広い砂浜は、太陽光発電設備に覆い尽くされ、立ち入ることも出来ない。脇の車道を歩けども、歩けども延々と続く無粋な黒いパネル

が海への視界を遮っている。エコ発電といわれても、何か大事なものを失っているような気がしてならない。 海岸の広い砂浜を埋め尽くしているので、民有地ではなく、地元、洋野町の管理運営なのだろう。いままで見てきた岩礁滞の海岸との 対比で、それはそれでいい風景になるのだが、無数のパネルが邪魔な存在に見えてくる。 このあたりから、潮風トレイルを示す環境省や地元自治体の表示板がおぼろげになってきている。トレイルが部分的に開通していると

いっても、大部分は新たに歩く道を作ったわけではない。時には国道もコースであり、地方道などは普通に相乗りしている。山の斜面な どは、踏み跡ていどの、ほとんど登山コースのような急斜面もある。 問題は曲がりくねった田舎道での分技点で道標が目立たず、あるいはまったく無いことさえあるのには、ほとほとまいった。あらかじめ

環境省東北地方事務所から一般非売品と思われる、広げれば横縦80㎝60㎝もある詳細な部分マップ開通コース全12枚を入手して いたが、風に逆らい、それを開いても分からない。農作業中のオジサンが何事かと助っ人してくれたが、やっぱり分からない。 散々迷った上で決断し、それでも無駄足を踏むことになってしまうという繰り返しにうんざりする。 青森県八戸市の、あの致せりつくせ

りの案内表示とは、まことに対照的な不親切だ。管轄する自治体のトレイルに対する意識や評価如何で差が出るのだろう。この差は大 きく、危険を伴うことにもなり、旅人を悩ませる。 案内表示に歩く目線で分かりやすい統一規格が出来ないものかと切実におもう。 防波堤の外側を歩く

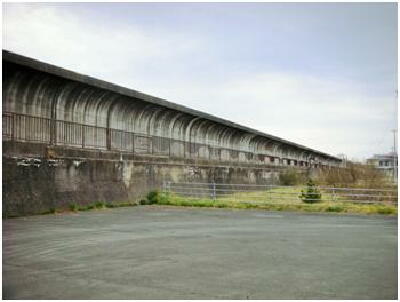

巨大な津波除け堤防の真上まで、いちいち数えなかったが、真ん中の踊り場を含めて40段ほどはあったろうか、登り切って海側へ降

りると限りなく遠浅の海が続いている。幸いにも干潮時刻で波打ち際までには余裕があったが、満潮時や上げ潮の時間帯であれば、突 然の思わぬ高波に足元をすくわれかねない平らな砂浜を歩く。陸側は高々と張り巡らされた頑丈な堤防に遮られ、万一のときの逃げ場 がない。案内表示は、内陸にう回路があることを明示している。どちらのコースを歩くかは、利用者の判断に任せて自己責任を強調して いる。 適度な危険は注意力さえ怠らなければ、むしろ面白い。そんなことを独りごとしながら、波打ち際を歩いて思わぬ波の進入に慌て た。平らな浜辺は当然のことだが、押し寄せる波の速度がおそろしく早い。時おり、おもわぬ大きなうねりが来る時など、あっという間に 足元を洗われる。それにしても、この地域の扇状地のような平地に張り巡らされた頑丈な防波堤は度重なる津波の教訓に照らせば必 要だが著しく景観を損ねる。  頑丈だが、景観を損ねる防波堤 カタクリの花

ゴリラ岩というゴリラそっくりの大きな岩山のある漁港を横目に川を渡る。幅が30センチほどの古びた鉄板に、持たれかけたら折れ

曲がりそうな貧弱で赤さびた手すりを頼りに20メートルほどの渡渉を強いられる。「渡渉」と表示されているので、橋という認識ではない ようだ。減水時なら飛び石や流れの中を歩くことができるのかもしれない。 粗末な「橋」の真ん中で足が竦んだ。しかし、真ん中では行くも戻るも同じ条件。進むしかない。眼下は100メートル下流で海に交わる 渓流だ。う回路が設定されているので、ここも自己責任の表示がありました。えいっ、とやってしまったけれど、ほんと、こわかったなあ・・ 渡渉を無事に終えて、眼下に打ち寄せる白波を見ながら歩く険しい登山路には、早春の野草カタクリの大群生地が展開していた。踏

み跡程度のコースは、咲き誇るカタクリを、注意していても踏みつけてしまう。東北北部の森林は杉と松の緑の他はほとんどが落葉高 木であり、この季節の山肌は明るく開放的でカタクリの生育条件が整っているのだろう。 それにしても、この群生には驚嘆する。都会周辺の里山でカタクリの開花期は花見の観光客で大賑わいだが、東北の群生地では、

何でもない野草のひとつに過ぎないようだ。まったく見向きもされていない。もっとも、ここには、入りにくい上に付近に住人が非常に少な いので、そんなものなのだろうと思う。延々と展開するカタクリの可憐な花を独り占めでの鑑賞を楽しんだ。カタクリは車の通る林道の脇 にも時おり見られた。 群生に見惚れてカメラに収める大事な仕事をすっかり忘れてしまったことが悔やまれる。

球根を掘りあげて、デンプンを抽出したものが片栗粉といわれるけれど、あまり、信じてはいなかったが、これほどの群生を目の当た りにすると、納得する。 先ほど、渓流の渡渉からは、久慈市域に入っているようで、環境省の小さな案内表示と共に久慈市商工観光課による分かりやすい表 示が要所に設置されるようになってきた。ふたたび気持ちが明るくなった。 突然、「こんにちわあー」

そんな折、自動車道路を歩いていたとき、前から来た車が急停車したのを何気なく気にかけていたら、車から降りたお姉さんが「こんに

ちわあー」と駆けつけてくるではないか。はて、岩手美人に知り合いはないはずだが、と振り返ってみたら、息せき切って走ってきたおね えさん「トレイルですよねえ」と声をかけてきた。感想を聞かせてくださいという。それまで三日間の歩き旅で良きも悪しきも、言いたい放 題におしゃべりの機会を得て、それまでの、無口な独り旅が突然楽しいひとときになってしまった。 見ず知らずのうら若い女性との無遠慮な会話に、目には見えない旅の土産を仕入れた感じだった。ほんと、道に迷ったストレス発散。

面白かったなあ・・。 テレビで芸能人の旅番組などで、もてはやされる、旅は道ずれ世は情け、みたいに、行きずりの人との愉快な交流など、一市民の独り 旅などで、そう出くわすものではないのだ。 詳しい身分は聞かなかったが、環境省か地元自治体の関係者だったようだ。当局に詳しく伝えておきますと、礼をいわれて分かれ

た。土産にどうぞ・と差し出された南部名物塩せんべいの一袋が、昼飯を買いそびれたその日の胃袋を満たした。 暴風警報のなか、久慈市にたどり着いた。雨が降らなかったので助かったが、立っていられないほどの強風に翻弄されながら、ようや

く人口の多い街らしい街にたどり着いた。それでも、久慈市の人口は3万程度。昼間三時間に一本しか発車しない駅は、不似合なほど 立派で、それなりに賑わっていた。津波被害とNHKの朝ドラで名の知れ渡った三陸鉄道北リアス線の起点でもあるが、鉄道駅の機能と 道の駅のような賑わいが交差して、街の賑わいを創出している。全国展開のビジネスホテルもあって、よほど繁忙期でもない限り予約 なしで宿泊できる気楽さもあり、気持ちがほっとする。 スーパーもコンビニも街の雑踏も懐かしく見えた。 帰りは、八戸市から久慈市まで四日間歩いた道を逆から、なぞるように、ローカルなJR八戸線の車窓から眺めた。所要2時間。歩い

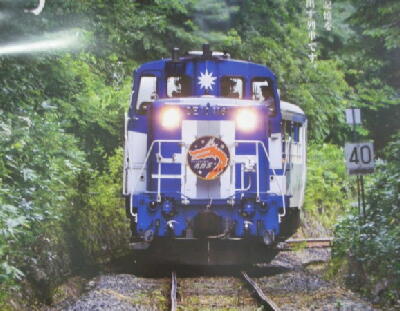

てこそ観られた大景観の、ほんの一部を、車窓を通して確認するように垣間見ながら達成感に浸っていた。 新幹線、といっても一時間に一本の東京行きを待つ八戸駅で、ウニ弁当を買い求めた。振り返れば行程中、海岸はほとんどがウニ やアワビの好漁場であり、養殖場も多く目に着いたのに、食卓では一度もお目にかからなかった。 長旅だからと、けちけちし過ぎて、ご当地名物への想いが至らなかったなあ・と、どうでもいいような後悔をしつつ、売り場にひとつ残っ た「ウニ弁当」に、これさいわいと迷わず手が伸びた。 おろちの郷のトロッコ列車  トロッコ列車おろち号(観光パンフレットから) 山陰本線、島根県の宍道駅から芸備線備後落合駅まで、その距離81.9キロ。かつては、山陰と山陽を結ぶ陰陽連絡線の一部とし

て貨車や旅客急行も運行していたという「木次線」に観光トロッコ列車が、それなりに人気を博しているという情報を得て、乗ってみたく なった。 この木次線、なじみの薄い中部地方で、正しく読める人がどれほどいるのだろうか。もくじせん、きつぎせん、もくつぎせん、中国地域 には三次と書いて「みよし」という地名があるので、「きよしせん」になってしまいそうだが、正しくは「きすきせん」という。一日あたりの利 用客が245人程度という超ローカル線で駅間高低差が最大727mという険しい山岳部を、のんびり・・が売り、とばかりに、一両編成の オレンジ色の車両が3時間に一本程度で運行している。 奥出雲おろち号

ここに登場した前述のトロッコ列車は、「奥出雲おろち号」といい、青と白色のさわやかなボディカラーとはうらはらに、機関車自体が重

そうな車体にぎっしりと詰め込まれた巨大なディーゼルエンジンが轟音を上げて牽引している。 トロッコ列車は過疎路線の存続対策として沿線自治体関係機関が運行経費を補助するかたちで成り立っているようで、冬季を除く金 土日と夏休み期間に木次駅―備後落合駅間60数キロを一日一往復、片道およそ2時間30分をかけて、スクラップ寸前だったのでは ないかと思われるディーゼル機関車が押して進み、復路は引っ張ってお帰りになる。 最近は過疎路線の振興策として、岐阜県明知鉄道のご当地産物、寒天を使った弁当料理を食べながらとか、豊橋鉄道のビール付き

「おでん車」とか、4月に東北八戸に旅したときには、やはり、一日片道6本程度しか運航しないJR 八戸線に「東北エモーション」という、 レトロ車両に豪華な車内装飾をほどこしてリッチな団体旅行客専用に運行していたのが目を惹いた。 神話の郷の観光列車、奥出雲おろち号は、機関車の他、控え車とトロッコ車の三両からなっていて、ゆったりとしたソファーでくつろげ

る控え車と窓枠のない屋根だけの、いわゆるトロッコで構成されていて、全席指定で乗客は両方に指定席があり、自由に行き来して楽 しむというかたちになっているので満席でも50%は空席扱いになっている。 複雑に入り組んだ山間部や渓谷で左右に張り出した梢が窓枠のないトロッコの中までそよぎ、控え車の窓枠を時として、やさしくたた きながらなでて行く、その雰囲気がおもしろい。 ひなびた棚田の背後に佇む集落と深い山間を縫いながらゆっくりと進むこの路線の最大の見どころは、何といっても逆Z型に長さ12

00mに及ぶ三段式スイッチバックだ。車両が行ったり来たり、進行方向を変えながら高度を上げて行くだけのことだが、車窓の木々の 間から見下ろすかたちで垣間見える、今通った二本の線路が横たわっていて、線路わきの、簡素な駅舎から手を振る地元や駅関係者 の人たちにエールを送り返した。 こんな何でもないような場面の渦中に身を置くとき、得難い旅の面白さを感じる。

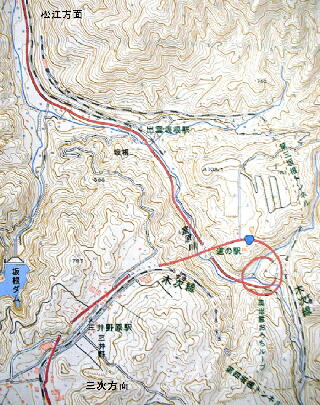

16ある途中の駅はほとんどが無人だが、中には神話の郷を意識した佇まいを強調している駅舎もあり、それぞれの駅には本来の駅 名とは別に、出雲の国生み伝説に登場する偉人や地名を冠した別名を表示していて、気持ちを和ませる。   霧に霞むおろちループ スイッチバックとおろちループの地図(国土地理院から) おろちループと駅弁

もう一つの見どころは、線路に接したり離れたりするかたちで整備された国道314号の「おろちループ」と呼ばれる人工の大景観を望

見できることだ。スイッチバックで高低差を稼いだ同じ地形を自動車道路は橋とトンネルを含めて二重の円を描いてしのいでいる。外側 が直径360m、内側に当たるもう一つの円は240m。短いトンネルと長大なアーチ型やトラスの陸橋で、深い谷間を跨いでいて神話に 登場するヤマタノオロチになぞらえているのだろう。 目を見張る巨大なとぐろをほとんど同心円状に巻いていて、交通量の少ない雄大な構造物の上を車が疾走してゆく。その風景が垣間

見える位置で、トロッコは一時停車のサービスしてくれる。この国道が整備されたおかげで、木次線が超赤字路線になってしまったのだ ろうけれど、この路線の存廃問題は今のところ浮上してもいないという。 途中のレトロな駅で駅弁屋さんが現れた。ガラス窓のある控え車からは、絶えて久しい車窓を引き上げての買物だ。嵌め殺し構造に

なって空調を効かせた新しい車両に親しんだ身には、両脇の爪をつまんで重いガラス窓を引き上げるとき、瞬時にタイムスリップしてむ しろ新鮮な気持ちさえする。 別の駅では、わずかな停車時間を利用して車内持ち込みでご当地弁当の売り込みもあった。パンフレットには車内販売はありませ

ん、との注意書きがあったが、意外だった。特選?比和牛すき焼き弁当が発泡スチロールの大きな保温容器の中から取り出されたと きは、まぎれもなく作りたてのアツアツだった。地元の小さな業者の細やかな誠意が、美味しさを一層引き立てていた。食いっぱぐれな いようにと携帯食を持っていたかみさんが、うらやむことしきり・・。携帯食といえば聞こえはいいが、朝、ホテルのバイキング朝食のとき に、食べきれなかったパンをそっと包んで持ち出したコソドロ食だ。 旅先で昼の一食ぐらいは抜いても平気のわたしは、手ぶらで乗って豪華な弁当にありついた。当たりくじをひいたような、かみさんに

は、申し訳ないような、妙な気持ちで、しかし、面白いひと時でありました。 うらぶれた連絡駅

終着駅、備後落合は、芸備線との接合点であり、木次線はここで終わる。合流点であり、駅の賑わい、というか、深い山間の樹林帯

の一角に、ぽっかりと開けた空の下に、人の暮らしの温かみを期待したのだが、さみしい鉄路が三方向に延びて程なくカーブして樹林 帯に吸い込まれてゆく。駅舎の他に民家らしき建物も目立たない。なんとも小さな空間に過ぎない、あっけない連絡駅だった。 野生の動物がひょっこりと現れても、違和感どころか、むしろお似合いな感じの駅で、トロッコは20分の停車で折り返すことになる。押

しの一手で上ってきた機関車は、今度はゆったりと引っ張って進む。 往復で所要5時間、帰りは少々飽きるが、急ぐばかりが旅でなかろうと、ゆったりとした時を過ごした。団体旅行の乗客たちは、終着

駅にバスがお迎えであろうけれど、個人の旅では、そうは行かない。車を置いた始発駅まで戻ることなる。3時間に一本の定時発ではこ の選択以外には不可能なのだ。 自宅から5百数十キロ。長距離ドライブは安全第一。のんびり行こうと途中山陰竹野海岸で一泊の余裕を得て、三日目の今夜の宿は

二泊目と同じ、中国山地の真っただ中、吾妻山の中腹。宿泊施設とその付帯施設以外には人工物が全くない標高1000mの高原台地 だ。降るような星空を期待したが、梅雨がまだ明けない7月15日は、厚い雲に覆われてしまって、全く期待できそうにない。 わたしたち夫婦の旅は、そのほとんどが個人旅行で、宿泊は伝統的な温泉街を利用することもあるが、多くは高原や海岸など、人里

を離れた自然に恵まれた環境に位置する施設を優先している。 降るような星空と、野鳥のさえずりが織りなすさわやかな早朝の空気に接してみたいと期待してのことだ。ところが、月がこうこうと輝く

夜空は、「月がとっても蒼いから」などとしゃれこんでみても、ちりばめられているはずの星たちはかき消されてしまうし、絶好の闇夜は、 意地悪な雲の広がりに邪魔されるしで、いくら旅好きでも数射ちゃ当たるなどと、しょっちゅう旅の中に身を置くことができるほど暇でもな ければ贅沢が出来るような御身分でもない。 前泊の降りしきる雨よりは、まだましだが、少年のころ、自宅でも容易に観られたあの星空と薄くたなびく雲のような天の川を、今一度

この眼で確かめてみたいと、毎回、旅先の宿で夜空を仰ぐのだが、今もってこんな控え目な願いを叶えてくれる流れ星にさえ会える機 会が巡ってこない。  標高1000メートル、休暇村吾妻山ロッジ 蛍、ほたる、ホタル ところがです。夕食を終えてくつろいでいたら、館内アナウンスで、さいわい、雨が降らないようなので、ホタルの鑑賞に行きましょう・と

いう。さて、何処まで連れて行ってくれるのかと、勇んで身支度を整えて、フロントに降りてみたら、ホテルのすぐ隣のような渓流に沿って、丁 度ホタルの季節なのだという。 こんな深い山の中にホタルがいる。幼いころ季節になれば暮らしの周辺で普通に観られたホタルは、小川と田んぼの周りに群がり、虫

かごを用意して捕まえるのに夢中になった記憶がよみがえってきた。ホタルは平野部の小川やそれに接した、田植えの後で緑を増した 田んぼなどを舞台にして普通に観られた初夏の風物詩と認識している。 それが、標高1000mの高原台地で、イワナやアマゴが生息する冷たい渓流で育まれ、ほとんど人知れず闇夜に舞っているのだとい う。少年のころ、容易に捕まえることができたホタルを、蚊帳の中に放って無邪気に楽しんだ記憶は76歳になってしまった現在も薄れ ることがない。 そのホタルが未だ望んで得られない星空に代わって、深い山奥で、かつてのガキだったわたしを招いている。

60~70人ほどの収容能力がある宿泊施設だが、風呂に入って食事の後は、ほろ酔い加減でホタル鑑賞などお呼びじゃないのだろ う。 部屋に帰って何となくテレビを見ながらごろごろしているうちに、気が付けば朝なのだ。そんなわけで、宿泊施設のお風呂は食事の後

に利用するのが、長年の経験のうえでのお薦め。がらんとした広い湯船に貸し切り状態のように、ゆったりと使える。つい話が逸れた が、それでも、浴衣を着替えて適度な防寒着をまとった10数人の宿泊客がフロントに集まってきた。案内のお姉さんに付いて、ほんの 数分。せせらぎの音を聴きながら懐中電灯を消したら、満天の星とは行かないまでも、そこかしこに地上の星が点滅している。空中を 揺らぎ、草むらに瞬き幽玄の世界が出現した。徹底的に暗い山中。安全のために、いい歳こいて、おててつないで夜道をゆけば・・・な のです。 帰り道、常夜灯の明かりが届く所まで来て、手をつないでいた相方が、かみさん以外の女性だったら面白かったろうなあ・・などと、明

るくふざけてみた。 満天の星は今回もお預けだが、後々の宿題にして記憶しておくことに・・。

余談だけれど、

山陰海岸には高速道路が宍道湖あたりを除いて整備されていないが、こま切れのように現れる部分開通の高速道路は、その多くは無

料通行区間になっていて、特に、全通している松江道はその9割に当たる雲南市の三刀屋木次インターから中国道の三次インターまで の63キロが無料通行区間になっていて、それでも人口過疎地域のためか、交通量が少なく、それに無料・を意識するので、快適に走 ることができる。 無料通行区間には休憩など駐車スペースのサービスエリアという表示に代わって「道の駅」になっていて、性格も明らかに異なる。サ

ービスエリアは高速道路会社が経営するのに対して、無料区間は国が管理する国道なのだろう。地方色の豊かな地場産品などの直売 や生産者の一言を添えた商品が目立ち、より身近さを強調している。 最近は観光客などに馴染み深くなった道の駅にサービスエリアとは違った親しみを感じる。 旅の最終日。今日は買い込んでも無駄にならない・とばかりに、かみさんが信じられないほど安いスイカとカボチャとその他もろもろ・・

わたしに持たせた上に、両手にずっしりとぶら下げてきた。車に着くのを待たずに袋が破れないかとはらはらしながら。 じじばば二人だけの暮らしで、いったい誰の胃袋に収まるのだろうなどと、ほざきつつ、それでも満ち足りた足取りで車に戻る、年老い てなお元気な旅人でありました。 平成28年7月

みちのく潮風トレイル(2)

小袖海女センターへの道 久慈市から田野畑村田野畑駅へ

陸中海岸に台風10号が上陸した。

近代気象観測史上陸中海岸に太平洋岸から上陸した例はないという。 日本列島の南の海上、それも八丈島付近という変則的な?位置で生まれた台風は典型的なUターンのような迷走の果てに、台風被害 には慣れていない東北北部を直撃して強風より深刻な豪雨被害をもたらした。 前回の終着点、久慈市駅前で第一拍目の宿泊を予定していたが、出発前、駅周辺の市街地が一メートルの浸水という。新聞記事で

見覚えのホテルの駐車場で車が屋根だけを見せて無残に沈み込んでいる様子を知り得て愕然とした。それから三週間ほどのちにホー ムページで宿泊予約のカレンダーを開いてみたら、案の定すべての日付が受け入れ不能を示す×印がひしめいていた。さいわい、別 のホテルで予約は成立したが、低地帯とも思われない久慈駅周辺に一メートルの浸水という事態が、現地に立ってみて、どうしてもイメ ージが湧かない。 この先、津波被害の上に洪水の威力をうんざりするほど見せつけられることになるが、新幹線とのどかなローカルの八戸線に揺られ

続けて辿りついた久慈市で受け入れてくれたホテルで、ようやく一息ついた。鉄道の旅は展開する風景を車窓を通して眺めているだけ で、旅慣れていても退屈しないのがおもしろい。 毎回、重いバックパックの取り出しやすい位置に文庫本を忍ばせて行くのだが、手に取ったまま、読みもせずに展開する風景を眺め ているうちに降車駅に着いてしまう。とは言え、窓際の席にありつけなかったときなど、ひかり号やはやぶさ号の飛行機の窓のような小 さな窓からは、景色が思うように観られないうえに、じろじろしているようで窓際席の客の視線が気になる。こんなときのために、やっぱ り、かさばらない文庫本の一冊は欠かせない持ち物になっている。  奇岩が展開する海岸線 小袖海女センター

環境省東北地方事務所が整備中の、みちのく潮風トレイルは、この先、小袖海女センターへと続く。大きな扇状地に開けた久慈市街

を海に向かって抜けると、景色が一変して、せり出した山の斜面に張りつくような道路は、眼下で盛大に打ち付ける波濤を満喫?しなが らのウオーキングだ。車道は、時おり狭く、曲がりくねっていて、注意を促す警告版が目に着くが、歩行者通路は十分とはいえないまで も、設備されていて、危険はない。 およそ10キロの道のりは、磯のめくるめく巨岩怪石の群れに圧倒されて、時を忘れ、おまけに、時おり、写真に収めることさえ忘れて

いる間に、難なく小袖海女センターに辿りついていた。海女漁の季節は9月30日で終了という。この日は27日。まだ、朝早かったせい か、観光海女漁は準備中のようだった。NHKテレビの朝ドラ「あまちゃん」で人気の小袖海女センターは、地元の人によると、途絶えて いた海女漁が朝ドラ人気のお陰で復活したのだという。北限の海女漁として観光開発にひと役買っているようだ。 海女さんの立ち居振る舞いはともかくとして、大きなホタテを炭焼きしている陽気なおばさんに引きとめられた。焼ホタテのふくよかな

香りと相まって、ちょっと早いが昼飯にしようと、椅子に腰を下ろした。特大のホタテふたつとペットボトルのお茶で夕食までのエネルギ ーとした。 ホタテは刺身にすると、優雅な味わいになるが、貝殻ごと焼くとサザエのような濃厚で庶民的?な別物になる。人それぞれの味覚や感

覚にもよるが、高級ホテルのレストランでホタテやサザエの、その場焼きで煙とにおいを漂わせたらひんしゅくものではないかと考えて みた。あれは、やっぱり海の見える青空の下でこそお似合いの風物だ。 おばさんとの陽気なやりとりを楽しみ、しばし、時をすごしたが、後で考えてみたら、陽気というより、半分意味が分からないので、陽気な

感じがしたのかもしれない。東北弁は分かりにくいが、東北人にしてみれば、名古屋弁も半分、分からないのだろう。こんなとき、私は、 あえて名古屋弁を強調してしゃべるようにしている。 お互い適度に分からないのが、間違いなくおもしろいようで。 大阪弁は聞く人によっては角が立つようだが、東北弁は、限りなく丸っこくて分からないのに気持ちが安らぐ。名古屋弁はどうなんだろ う。 オバサンに別れを告げて、先を急いで歩きだしたら、そっちは海に落ちるよ・だって。突堤の先に向かって歩きだしていた。言われなく

ても、漁港の風情を楽しんだようなふりして、すました顔で戻ってくるのに・・。 さて、ここから南下するコースは現在のところ未整備で車道を歩くことになる。車道といっても、割合に整備された林道のような感じで、

海岸から離れて山中をうねるが、車はきわめて少なく、のんびりしたものだ。途中、人里を離れた山林の中にお墓を見つけた。一基一 基が、大げさに云えばピクニックでも出来そうなスペースを備えた豪華な佇まいが目を惹いた。規模はこじんまりとしているが、終の棲 家と言われる沖縄のお墓に似ている。ここで一族が集ってご先祖様となごやかな対話を交わすのでしょう。20基ほどの墓標はすべてが 先祖代々ではなく、具体的な名字が記されていて、同じ名字になっていた。住めば都と一族が伝統的な暮らしを守っているようだ。過疎 地域にありがちな、荒れ果てた寂しさを感じないお墓で、しばし休ませていただいた。 オリエンテーリング? 山道を二時間ほど歩いて、小さな集落のある海岸に出た。背後は急峻な山の斜面。漁港とも云えそうにない船だまりの近くに『津波緊

急避難路』の表示板が、おそろしく急斜面の森を指していた。そこを立木につかまってよじ登れ・という。 トレイルも、南下するに従って次第に津波に対する緊急避難の表示が目立ってきている。 三陸鉄道の野田駅へ辿りつくとふたたび海岸に沿ってトレイルコース上を歩くが、コースの表示は極めて不親切、不明瞭。まるで、意

地の悪いオリエンテーリングのようでコースを見つけることの難しさには、ほとほと、まいった。所定のコースを見つけながら歩くというこ とも、目的のひとつという設定なのかも知れない。あるいは、公共の施設である道路上に、案内表示を設けるのには、いろいろと制約が あるのではないかと考えてみた。環境省の注意書きには無料で非売品のトレイル地図を取り寄せて必ず携帯すること・とある。 そんなことを独りごちているうちに、広い扇状地或いは何本かの川に挟まれた三角州の集まりのような平坦地に出た。細心の注意を

払ってきたが、トレイルコースから外れているようだ。しかし、少々外れても歩けばいいのだ・と開き直った。 広大な扇状地 これまでの山岳地とは一変して長大な海岸堤防が、見た目には整然と完成していて、巨大な城壁のように海と陸とを無粋に、明確に

隔てている。その内側に100メートルほどの距離を隔てて堤防と平行するように盛り土の上を幹線国道が貫いて、二重の堤防を形作っ ている。広い平地は「公園花壇管理者募集」の表示が目立つ。津波に襲われる前には、ここ野田村の平和な集落があったであろう、の びやかな扇状地の平地は、広大な公園施設に変貌中のようだ。この平地を見はるかすように、遥かな高台に点在或いは寄り添う民家 や仮設の住まいが見守っている。無責任な旅人のわたしが、どんな気持ちでここを歩けばいいのか、戸惑いつつ、疾走する復興ダンプ をやり過ごし、土木建設機械の群れを仰ぎつつ足早に歩いた。 この日の歩行距離はおよそ33キロ。連日に渡って歩くことと、体調維持を考えれば歩き過ぎだが、なにせ、人口の少ない地域は宿泊施

設も少なく、野営テントでも持ち歩かない限り、他に選択の余地がない。 国民宿舎 ようやく辿りついた宿は公営の国民宿舎だった。30年以上前の各地にあった公営や民営の国民宿舎は設備も内容も劣悪で、食中毒

で苦しめられた過去もあり、金輪際利用しないと決めつけていたが、この地域の場合は他に選択の余地がない以上、寝食ができれば それでよし・と半ばあきらめて予約したが、思いもかけず快適な待遇に、歩き旅の疲れを癒し、翌日に備えた。国民宿舎も年月を経て 時代は進んでいるようだ。   津波緊急避難の梯子 安家川、台風10号による流木の山 三日目。この日は次の宿が15キロ先。普通に歩けば昼過ぎには到達してしまいそうだ。そんな軽い気持ちが災いしたか、方向違いの

荒れた山道を2時間近く深入りしてしまった。台風10号がもたらした崖崩れで行く手を塞がれ、ようやく道を間違えたことに気が付き、1 時間あまりもかけて情けなく戻ることになってしまった。反省してみれば、崖崩れで道が完全に塞がれていたことに感謝するべきだった かと思う。安堵の気持ちで戻り道を辿りながら失われた時間が貴重に思えてきた。それでも3時間近いロスで、かえって丁度いい時刻に この日の宿に到着することになった。後に宿で聞いたことに、「野生の動物に会わなくてよかったね、人口の少ないこの地域には野生の 動物が出没することは、そう珍しくないよ。熊もいるし」という。 熊はご免こうむるが、シカやイノシシ、ウサギだって独り歩きで動く動物に 出くわした瞬間は、ぎょっとする。 独り旅の迷える羊に神様は、野生動物にもロスした時間にも、ほどよく配慮してくれていたようだ。 オジサン

迷い道から戻って小さな無名と思われる船だまりの脇で一息ついているとき、軽トラックが停車して、いかにも人の良さそうなおじさんが

話しかけてきた。前の日の焼ホタテのときは、オバサンだったが、今度はオジサンだ。またまた、話が弾んだ。こういう機会はそうそうあ るものではないが、孤独な旅人はこんな機会を欲している。それにもまして東北で年配の人たちは、人あたりがやわらかくて気持ちが休 まる。 オジサンの陽気な愚痴ばなしによると、ここの海はウニもアワビも、サケも沢山捕れるのに、買ってくれる地元の人も観光客もいない

という。少ない人口の多くは漁師だし、観光客は商売になるほど来ない、なのにウニやアワビ、それにサケの養殖は盛んで、それらは ほとんどが宮城県に運ばれて三陸産海の幸として流通しているという。そう云われてみれば養殖場や密猟禁止の大看板は道みち目立 ったが、新鮮な魚介類などを提供する食堂や直売とかの販売所にはお目にかからなかった。漁港は多いが、いずれも小規模で漁具な どを収容したり作業のための簡素な浜小屋がある他は、取引をするセリ場や冷凍保存設備らしき構造物も見なかったような気がする。 海上で直接宮城県の漁港に運んでいるのだろうか。人口過疎地の悲哀を見る思いがした。

NHKの朝ドラ「あまちゃん」のロケは、ここでやったよ・・という。 久慈市の小袖海女センターとは20キロほども南に離れている。 特に景観というほどの海岸ではないが、その筋のプロの目には、打ってつけの印象を得たのだろう。久慈市の小袖海女センターは、 その後に観光開発して定着しているようで、ロケ地ではないのだという。小袖地域で観光海女漁の存続、発展が成れば、NHK朝ドラの 置き土産といったところか。旅の前情報として、朝ドラを少しは観ておくべきだった。  NHKの朝ドラ「あまちゃん」のロケ地だという何でもない海岸 放置された間伐木

この日は、岩手県野田村で、安家川(あっかがわ)という中小河川の河口付近で流木がうず高く押し寄せ、橋が無残につぶれてしまった

光景に出合った。流木ごみの山の前でうごめく大型の土木機械が相対的に小さく、オモチャのように映る。 ようやくあらかた取り除いて一部が現れた鮭の孵化養殖場の施設は今シーズンの稼働には間に合いそうもない。この地方は原発事故 の影響は見られないようだったけれど、地震に津波、それに滅多に上陸しないといわれる台風による豪雨、洪水の被害、特に9月に襲 われた10号による、想像を絶する流木の堆積したままの光景に愕然とする。 安家川の水害は、わたしの身落としかもしれないが新聞の災害報道の中に見出した記憶もない。あまりにも大きな台風10号による洪

水被害の、ほんの一部を垣間見たに過ぎないようだ。流木ごみはこの先、普代村の普代水門の上流にもうず高く流れ着いている。流 域の植林で間伐して利用されずに放置された間伐木が、立ち木を押し倒し、豪雨とともに流れ着いて堆積し、甚大な被害につながった ようだ。その意味でなかば人災を伴っているのではないかと思う。 北山崎

人間の体は、ある程度疲れるまでは早いが、それから先は意外にふんばるようだ。

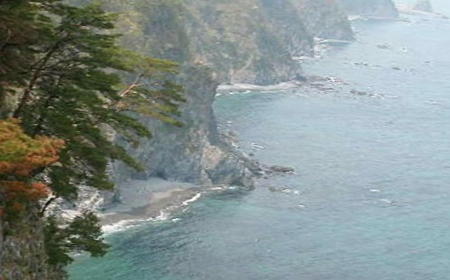

二日間でおよそ60キロは歩いて、へとへと、と思いつつも、翌朝にはいくらかの疲れが残るものの、歩きだすと次第に体が慣れてくる。 四日目のこの日は、環境省のトレイルコースは未整備だが、東北の名勝「北山崎」へと続く北山崎自然遊歩道を歩いた。 景勝地の価値については、人それぞれの主観がものをいうので、一概に基準などで計れるものではないが、北山崎の海岸美は、わた しの偏見と独断によれば、突出している。 野生の動物たちも転げ落ちるといわれる大岩塊が連なる断崖を展望台から観る風景は、さながら空中から観ているようだ。波打ち際

までの800段におよぶ急峻な階段も懐かしく歩いた。 この海岸は14年前、妻が突然の大病を患って意識を失い「10日間ほど・・心の準備を」と医師からささやかれてしまって、奈落の底に落

とされたあの記憶と重なる絶対に忘れることのない自然の景観なのだ。暮れも押し詰まった12月28日。初孫が生まれそうだ・というとき と、かみさんが死にそうだと宣告された日が重なってしまった。 年末か正月に、どうやって葬式をやろうかと本気で頭を抱えたあの日を思い起こさせる。あの世に両足を突っ込みかけたかみさんを、

奇跡的に引きずり上げて生還し、数か月の後、生還記念旅行をやろうと、東北10日間ほどの旅を決行したときの、いちばん印象に残っ ている大景観なのだ。ここを逃しては帰れない、とっておきの目的地だ。自然の景勝地は二度目に訪れたときは、以前に観たときの感 動に対して、拍子抜けするようなことが時としてあるが、北山崎の巨大な岩礁の群れは、津波の被害もなさそうで変わらぬ景観を保って いた。 無病、というより一病息災で健康を得たオマケの人生と割り切り、一念発起して仕事を卒業?し、新たな家庭環境に踏み込んで既に14

年を重ねている。 ばあさんの生まれ変わりとささやかれることを免れ、目出度く産まれた初孫は、いま中学二年生。すでに大人になりかけている。  北山崎 大景感の一部 雨が降り出しそうな空模様が惜しまれる 乗り合いタクシー

北山崎での登りを下り合わせて一千数百段。踏み外したら転げ落ちそうな階段を独り歩いてスリルと景観を堪能した後は、雨が降り

出して歩くのが難儀になるなあ・と嘆いていたら、バス停の脇に乗り合いタクシーの表示があった。最寄りの駅からの定期バスは、土日 しか運行していない代わりに、タクシーが30分前までの予約制で一日4、5本程度、客があれば定時運行していることを知り得た。定期 バスのような、それでいてタクシーのような、孤独な旅人にとっては便利な設定に思わず乗り気になってしまった。歩き旅が目的なのに、 俗な言い方をすれば「ズル」をしたことになる。 定時運行なので、あらかじめ決められた時刻に合わせてきてくれるので、それまでレストランのお姉さんと、ウニとアワビその他もろも

ろたっぷりのご当地釜めしを食べながら、話に花が咲いた。最近は自然の景観だけが売りでは観光客が減少しているという。どんな付 加価値を求めているのだろう。付帯施設は安全対策上最小限であればいいと思うのだが、いろいろな考え方があるものです。 プリウスのタクシーが来た。三陸鉄道北リアス線の田野畑駅までおよそ10キロ。料金800円。乗り合いなので、数人の客があれば数倍

の入りになるが、たったひとりでも気持ちよく迎えにきてくれたタクシーのドライバーに感謝です。 うら若い女性のドライバーは、コンビニがなく、飲料の自販機さえ非常に少なく、おまけに凍てつく長い冬など、厳しい環境でも、「住め ば都」のことわざは大げさではないという。それぞれの家庭は特大の冷蔵庫を備えていて、街まで買い出しに行けば当分の間はしのげ るし、無駄がないのだそうだ。考え方は人それぞれだが、恵まれた自然環境に勝るものはないという。 歳とって足腰思うようにならなくなったらどうするの?と、問いかけを用意していたのに、その前に駅に着いてしまった。たぶん、都会で

は考えられないような隣人同士の連帯意識に支えられていることだろう。 三陸鉄道北リアス線は平均して二時間に一本。それでも乗客は数人だった。地震と津波で大被害を被って、こんなとき、その機会に廃 線もされずに、しぶとく復活している。地域の住民にとっては生命線なのだと思う。 途中一泊しながらの帰り道、厚紙にパンチを入れた時代がかった切符も懐かしく、レトロな列車を待つ時間とともに、のんびりするのも

旅の内・と楽しむことにした。 平成28年10月 しまなみ海道サイクリング  平均年齢74歳の男女5人グループで瀬戸大橋しまなみ海道70キロを自転車で走破しようという無鉄砲な行動です。

とは言え、そこは齢を考えて、達成できないときの代替として同コースを路線バスが運行していること、レンタル自転車の乗り捨て返却 も可能であることも計画実行の力強い後押しになり得た。 いまや、老人専用になりつつありそうな「青春18きっぷ」は、特急に乗れない。 もっとも、東海道本線と山陽本線は新幹線の開業以来、特急列車は廃止されているので、JR路線のすべてに乗れる。しかしながら、普 通列車は短距離間往復設定が多いので、頻繁に乗り換えを強いられる。 乗換駅を列挙してみる。岐阜県の高山線鵜沼駅を起点に、JR一日フリー切符で岐阜、大垣、米原、姫路、相生、岡山、備讃瀬戸大橋

を渡って、観音寺、伊予西条を経てようやく目的地の波止浜駅に到着。宿泊施設サイクリングターミナルの送迎バスに乗り換え、やれや れと一息つくと18時を過ぎていた。朝6時に自宅を出発して、途中で列車が遅れて乗り換えの連絡が間に合わず、一時間遅れを含めて 12時間の列車旅です。 長時間でありながら乗り換えの度にホームを間違えないかと、のんびりしている暇がない。それに、一枚の切符で5人までの共同行動

なので、乗換駅で迷子になってしまうと切符を持たないメンバーは駅から出られなくなってしまう。 そんな不便さがあっても、5人分一枚が11850円也。通常運賃であれば、割引制度を利用しても3万数千円になりそうだし、終日フリー の便利さも有難い。 岡山から快速マリンライナーで瀬戸大橋に乗り入れ、四国で乗換列車を待っていると、たったの一両で50年以上も走り続けてきたので

はないかと思われる老車両が、古ぼけたプラモデルのイメージでホームに入ってきた。 それまで、阪神の大都市圏を12両編成で誇らしく入ってきた列車との余りの落差に唖然としてしまった。 道路と鉄道の公共交通機関で本四間が結ばれることで、四国地域の繁栄に寄与するどころか、便利さが、より大都市圏に集中という 偽薬の現象が起きているという事実を垣間見たおもいがする。 車窓に小さくても目立ってノッポな今治城を小高い山の頂に見て、目的駅が近いことを知り得た。下車駅の波止浜は今治の二つ先だ。 ママチャリ自転車

宿泊とレンタサイクルを営業するサイクリングターミナルは全国に10か所ほどある、サイクリストのための多分公共施設だ。 自転車はスポーツサイクルから、いわゆるママチャリ、前後二人用、それに、電動アシスト付きまで、多種類が用意されているが、スポー ツタイプは日ごろ乗り慣れていないせいか、前傾姿勢で不安定な感じが強く、結局は5人全員が三段変速機付きのママチャリを選んでし まった。10数段変速機付きのスポーツサイクルが、軽々と追い越して行くのを尻目に、ママチャリ5人組は、時として上り坂を押して歩くと いう面白い?光景を見せつけながらの難行苦行をやってのけてしまった。  橋上から多島海の風景 海外からのサイクリスト

特筆すべきは、白人系の外国人サイクリストが非常に多いことだ。

インターネットによる情報には国境がない。しまなみ海道は、知る人ぞ知る個性的で国際的な観光地であり、観光施設になっているよう だ。体格が日本人とは、まるで違うし、前傾姿勢でぐいぐいと漕ぎ出してゆき、軽快な挨拶を残して走り去る。 一瞬、海外の観光地にじぶんがいるような錯覚を覚えた。 海に架かる橋は、大型船の航行に支障を来さない高い位置に架けられていて、サイクリストたちはその度に、自動車道とはまったく別 の位置に設けられたランプウエイを自力で登らなければならない。曲がりくねった長い専用道路は、安全だが非常に辛い。峠のような登 り登り切ると橋上でのペダル漕ぎは爽快そのもの。停止することさえ許されないドライブとは一味も二味も違う。 大げさに言えば空中遊泳のような気分に浸る。ただし、橋を渡り終えた先には当然だが、下り坂をブレーキを軋ませながら一目散にす

っ飛んで行く。それはそれで快適だが危険を伴う。ただ、適度な危険は快感も伴う。 これ以上は望めないほどの青空と、鏡のような瀬戸内の海、それに、島々の山が織りなす稜線が折り重なる風景を堪能しながらの爽 やかなひとときです。 島の中は生活道路を走る

橋以外は、高速道路の側道ではなく、島の生活道路を走る設定も島々の観光に一役買っている、と思う。

桜の開花も始まっていて、疲れた体を癒してくれるし、島の暮らしの一端を垣間見ながらの走破もたのしいものだ。 行程70キロに島の見どころの立ち寄りも含めれば、走行距離はさらにオーバーになる。若い健脚たちは脇目もふらずに一日で全行程を

成し遂げるというけれど、ジジババグループでは絶対に無理。途中の大三島で民宿に投宿。あくまで明るくケチケチ旅なのです。 さわやかな汗をかいた日のビールが旨い。おまけに、海鮮料理がこれでもか・とばかりのてんこ盛り。齢を重ねて少食になりつつある胃

袋に無理やり押し込んだ。寄り道の村上水軍博物館など、見どころは各所にあるが、欲張りすぎると、ごゆるりとお酒をたしなむ余裕がな くなるので、今回の旅はサイクリングに徹した。  島の生活道路 ペダル漕ぎ二日目は、前日来の疲れがきになったが、起きてみれば体力は十分。

4月の気候と爽快な風景の中に身を置いた充実感の賜物か、それにこの日も好天に恵まれて、気持ちの浮き立つ出発です。 ケチケチとはいうものの、宿の予約も日数のやりくりも、メンバーそれぞれの都合に合わせて計画しながら、雨が降ったら中止という訳に はいかない。お天道様まかせに甘んじなければならないことを思えば、これ以上は望めない紺碧の空にも鏡のような海にも、気持ちの上で 合掌していた。 前日までに、馬島大橋、来島海峡第三、第二、第一大橋、大三島橋を山登りのように登っては降りた。この、面白くも難行苦行の人力行

進は、まだ半ばだ。誰かがエレベーターはないか!と叫んだ。 この先、多々羅大橋、生地島大橋、因島大橋の三橋が見上げる位置に自転車専用の長く曲がりくねったランプウエイを従えて立ちはだ かっている。無理のない寄り道と海沿いの生活道路を、ときとして、適度に迷いながら、ようやくレストランを見つけて遅い昼食にありついた ときにはほっとした。 独りや夫婦で旅行中、昼食にありつけず、自販機の飲み物だけでしのいだことなど、間々あるが、今回はグループ旅なので、そんな出た とこ勝負の勝手は許されない。 街中と違って離島や山村など、下調べと現地との一致点が分からず、途方に暮れることもある。こんなとき、幹事さんの心労を慮ってみ

るが、不案内で不勉強な一員として、何とも歯がゆい思いがする。 にわかサイクリストたちは、長時間の摩擦でお尻が痛い。自転車のサドルはなんでこんなに硬いのだろう。タオルを巻いたり、壊れやす い荷物を保護するプチプチのエアークッションをかぶせたりしても、やっぱり痛い。 スポーツサイクルの愛好家たちのお尻は、たぶん、やわらかい?タコに守られているのだろう。  尾道市街地と向島を望む 終着地は尾道

自転車による終着地である尾道は、向島との間に川のような極めて狭い海峡というか水道を挟んで立地していて、しまなみ海道最北の

島「向島」は文字通り尾道市街地と向かい合っている。ここから先は尾道大橋を渡れば、しまなみ海道は終わるが、尾道大橋は自転車通 行には不向き、といわれ、その代わりというか、目と鼻の先の対岸へ僅か7.8分を小さな船で頻繁に行き来している。 生活者や通勤者がこの日本一短いといわれる航路を、まるで地下鉄に乗るような感覚で利用している。 海峡でありながら気楽に川を渡る感覚で本土と向島はほとんど一体化している。 この船で自転車ごと尾道側へ渡ると、ターミナルで自転車を受け取ってくれる。

この日の宿は向島の渡船場に近い閑静な住宅街の中の一戸建て住宅だ。 たぶん、子育てを終わって巣立って行ったあとに残った部屋を親たちが旅人の宿泊に活用しているのだろう。 普通の外観とは裏腹に豪華な室内がホテルなどとは趣が異なる癒しの空間になっていて、それはそれで落ち着いた気持ちになる。 宿泊施設としての、こんな業態が成り立つこともインターネットによる情報発信の結果なのでしょう。海外からの旅行者やリピーターも多

いという。たしか、90歳前後という上品なお年寄りと初老の女性の親子で、心のこもった朝食を提供していただいた。 坂の街と千光寺それに、林芙美子をたぶん誰でも連想する尾道。多くの文人墨客が暮らした旧跡めぐりが楽しい。 桜を愛でながら石段を登ると眼下に広がる海峡を挟んだ立体的な街並みは、規模は違うが長崎の街並みと似ていると思った。 車はもちろん、自転車さえ通行不能の石段に面した住宅群。日々の暮らしが大変だろうと思う反面、足腰が鍛えられて健康的で理想的 な環境ではないかとうらやんでみた。 最終日、珍しく微笑み続きだった空模様が、ようやく春らしくどんよりとしてきた。

4月2日から三泊四日。しまなみ海道をつぶさに観て歩くには、さらに一日以上の余裕がほしいほどだった。 同人誌「ちいさなあしあと59号」に、掲載済み NHK テレビ放送の記録番組「にっぽん水紀行」で紹介された大分県大野川流域を巡る旅を視ていて、俄然いってみたくなった。

世界で最大級といわれる外輪山に囲まれた阿蘇連山は、広大な火山灰土の堆積で雨水が地中深く浸透して伏流するので、浅い谷間に ほとんど沢や渓流が見られず、大草原に覆われている。地中でろ過された清冽な水は、外輪山の内外の崖やくぼ地に降ってわいたように あふれ出し、細流を省略し、突然、割合に大きな川になる。 その風景を間近に見たくて、うずうずしていた。空路で行くことを考えてみたが、旅の行程は時間をかけたほうが・という、日ごろからのこ

だわりに沿って、新幹線に乗ることにした。新幹線列車が遅いのか?といぶかられそうだが、何しろ、総行程が900キロ、新幹線区間は 720キロともなれば、空をひとっ飛び・に比べればのぞみ号でも3時間の行程は早さを感じず、旅情に満ちていると思う。 それに、名古屋から小倉までの高速鉄道から九州の東海岸を辿る日豊本線の特急に乗り換えたとき、特急・といっても、その落差が面 白く、さらに、大分からは、豊肥本線の、本線でありながら、のんびり運行にまたまた、味わい深いものがあり、落差を楽しむ鉄道の旅は、 それはそれで魅力に満ちている。 熊本地震による線路の損壊で、未だ不通区間のある豊肥本線も、最終下車駅の豊後竹田までは影響がなかったのがありがたい。

豊後竹田駅では、名物の猫駅長?の、豚のように肥満して動かないぐうたら猫に、それとなく見送られて軽自動車のレンタカーに収まり 熊本県の県境から大分県の別府湾に注ぐ大野川の上流、というより、源流を目指して出発です。 車の運転感覚は大小に関わらず基本的には同一といっても、それぞれ微妙な差があり、慣れるまで緊張する。 それに、カーナビはメーカーによる操作系の違いは、あきれるばかりだ。それでも、カーナビの普及で地図の読めないかみさんと口喧嘩

することはなくなったが、レンタカーの場合は、しばらくの間、カーナビと喧嘩することが常になってしまった。 87歳は高齢のせいか、電子機器の扱いには慣れるのに時間がかかる。 この日は、大野川の流域に沿って県境を越え、熊本県阿蘇の外輪山の内側にあたる典型的なカルデラ盆地の一角に佇む大きな一軒宿 「休暇村南阿蘇」に投宿。雄大な阿蘇連山をバックにボタン桜と溢れんばかりの新緑を部屋いっぱいに切り取った窓に見て、一息ついた。 立ち入り禁止の阿蘇中岳火口

翌日、水をテーマにしながらも、阿蘇の懐まで来れば、火山の様子も観ておきたいと、登山道路を終点まで辿ってみたものの、火山活動

活発化の兆しで、ロープウエイは動かず、立ち入り禁止で断念せざるを得なかった。 阿蘇は10年以上前に火口壁に立って、噴煙がたなびく巨大な火口原を覗いてもいるし、ヘリコプターで上空からも観ているので未練は なかったが、ここで以前の記憶を面白く思い出した。 その日は、贅沢にもタクシーで登山路を走行中にヘリポートを見つけた。思わず車を止めてもらって竹トンボのようなヘリコプターに見入

っていると、関係者が「遊覧飛行如何ですか」と呼びかけてきた。たった15分で何千円。金額ははっきり憶えていないが、かみさんが、も ったいない・と、断って、動き出したタクシーの中で、また、かみさんが、こんな機会は二度とないかもとささやいたら、タクシーが急停車。 10分後にはお金払って搭乗手続きを終えて、竹トンボに乗りこんでいた。 足元までガラス張りの座席にしがみついて、ふわーっと前傾姿勢で浮き上がるときの緊張感が忘れられない記憶として焼き付いている。

上空からの展望を堪能してタクシーに戻ったら、運転手が面白いことを話してくれた。 ヘリの遊覧に関しては、夫婦の場合、まず亭主が関心を持ち、乗ってみようか、というと、つれあいが、何様だと思っているの、もったい ない、とにべもない。ところが、その後突然気が変わるのは連れ合いであり、かみさんのほうなのだという。 プロのドライバーは、そうなることを先刻ご承知で構えていたようだ。 そんな記憶を思い起こしながら、今回はタクシーではなく、軽自動車のレンタカーで、年金生活者には、これがお似合い・と、妙に満たされ

た想いで山を降りた。今回は火山活動の活発化か、その他の規制にあったか、竹トンボヘリもバラックの建物ような受付棟の影も形もなく なっていた。 草千里が浜といわれる広大な高原の地中は、山すその四方八方に潤沢な水を供給する水がめなのだ。それにしても、「・・・が浜」という 名が気になる。標高1000mを越える高原なのに、表示名からは、海をイメージしてしまいそうだ。 草千里が浜は所々に黒々とした崩落が目立ち、熊本地震の爪痕をさらしていた。 入山規制は、火山活動が落ち着いてきている・として、翌日には解除になったが、火口付近の天候が悪しく、あきらめた。  白水(はくすい)ダム 白水(しらみず)の瀧と白水゜(はくすい)ダム

ここからは、大野川の水源、白水(しらみず)の瀧への曲がりくねった林道を辿る。

粗末な車道のほとんど終点に一軒の茶店があるだけの広場が滝への遊歩道の入り口になっていて、本命の白水の瀧へ導かれる行程 にも幾筋もの滝が現れ、本番への序曲を連想する自然の景観に見とれていると、遊歩道の終点に紺碧の滝つぼ、落下する高さに加えて 横幅の広い幾筋もの瀑布は富士山の裾野の白糸の滝に成り立ちが似ている。 すべての水が岸壁から噴出していて、その上流には目に見える川がない。目立った観光開発がなされていないし、大型のバスなどではア

クセスが難しく、旅行会社などの宣伝にも滅多に登場しない、そのうえ、地図によっては表示さえ見当たらないことも多く、隠れた名瀑とも いえると思う。小グループや個人旅行者が資料を頼りに探し求めてたどり着く隠れた別天地だ。 上流に川がないといっても、当然伏流水はあるわけで、農業用水として取水されて以来、水量は減少しているという。

言い伝えによれば、岸壁から噴き出す水は百か所にひとつ足りなかったとして、百の字の一を省略したら「白」になったという、しらみず の謂れが面白い。 白水の瀧からは、田舎道の枝道を繰り返しながら、下流の白水(はくすい)ダムに導かれる。どこをどう辿ったのか説明が難しい。それ

でも、操作に慣れてきたカーナビは言うことを聞いてくれたし、道路上の矢印の表示も、ここでは分かりやすくて気持ちが休まる。 狭い道は対向車に出会った時など緊張するが、まるで、専用道路のように通行車が少なく、溢れんばかりの新緑のすがすがしさに気を とられている内に、行きどまったところが白水ダムの展望地だった。 1938年に作られたこのダムは、既に80歳。一般的なダムとは、まるで印象が違う。両岸の弱い地盤への負担を軽減する目的で、堰 堤の上部全体と両岸から斜めに滑り落ちるように設計されていて、自然の景観の中にあって、とっておきの人工美です  岡城址(荒城の月の発想を得た山城) 水をテーマにしたこの旅だが、旅の起点になるJR豊後竹田駅から東へ2.5キロ。分かりやすい幹線道路上に岡城址の道標を見つけた。

見逃せない寄り道です。名曲「荒城の月」の詩と曲が生まれた城跡だ。人里を離れた山の上に、どれほどの勢力が存在しえたのか、壮 大な石垣の群れに圧倒される。入り組んだ城壁は、場所によっては下を覗き見ようにも眼がくらみそうで、全身がぞくぞくするほどの高さ を誇っている。城の建物はまったく残っていないが、石垣を見るだけで、その規模が容易に想像できる大きな山城だ。 各地に残る築城の歴史については、名だたる戦国武将などが名を連ねるが、実際に携わったのは、石工や大工、それに、領民といわれ

る支配下の農民たちの半ば強制労働による血と汗と、かけがえのない事故など犠牲者の結晶だろう。 機械力のほとんどない時代に、そこには、想像することさえ難しい巨石の運搬や加工に、数知れない犠牲者の名が埋もれているはずだ が、駆り出された農民の名も、職人たちの名も犠牲者の名も、歴史の一端にはほとんど記されることがない。 わたしは、現存する城や壮大な城壁を今に残す風景に接する度にそんな思いをあらたにしている。

岡城址は、この大きな存在でありながら、なかば古代遺跡のように埋もれ、忘れ去られ、一部の歴史学者などが、うっそうと茂る雑草や 灌を伐開き、マムシや野生の動物たちにおびえながら調査に訪れる程度だったという。 そんな一員の中に滝廉太郎がいたのだろう。壮大な石垣に華麗な高楼を想像し、荒城を見つめたのだろう。 曲が世に知られることによって城址の存在が見直されたという。 城址の近くを通る道路で、タイヤと路面の接触音に工夫が施され、曲が流れた。

ハールーコオロオノーハーナーノーエーン。見事に音階が正確だった。よくまあ、考えたものだと感心する。 眠気覚ましやドライブを楽しくすること請け合いの遊び心というか、アイディアが光っている。このミュージックロードを逆走するとか、セン ターラインを跨いで走ったら、どんな曲になるかと、たわいのないいたずら心を連想してみた。周りに車がいないので・・・と、思ったが、悪い いたずらだと、それに、助手席のかみさんのおかんむりを思ってやめた。 この種のミュージックロードは他でも接したことがある。注意を促す白線などの微振動よりも思わぬ効果があるような気がする。  円形分水 円形分水

水が豊富といっても、低きに流れてしまって農地を潤すには工夫が要る。水争いの歴史もあったのだろう。

道路のすぐ脇に「円形分水」と説明している施設を見つけた。地中から大量に湧き出る清冽な水を直径が5mほどあろうかと思われる 大きなコンクリート製の水槽に導き、溢れる水を、その外側の受水槽に4方向に平等に落として、ひとつは、付近の田園を潤し、他の3 方向のひとつは水路トンネルを流れて山の向こう側へ、またひとつは遠くの下流へ導かれ、正確、平等に分水している様子がひと目で 理解できる絶妙な配分システムになっている。農民の水争いを解決した功労者の苔むした碑の下で現在も機能している。 観光施設としては地味だが、旅人として一見の価値ある歴史的な財産ではあると思う。 原尻の瀧(巻頭の写真)

分後竹田駅から国道502号を、およそ7キロ、県道7号と交わるところに原尻の瀧があり、折から新緑の季節の日曜日とあって、大変な

賑わいの中にあった。隣接する道の駅「原尻の瀧」は、駐車場の空きを見つけるのに一苦労だった。丘陵地の大らかな明るい谷間の中央 に、ゆったりと流れる緒方川が本流の大野川に合流する直前の位置に、ナイヤガラの瀧のように広い川幅全体が陥没していて、田んぼに 囲まれていながら、とびっきりの景観を呈している。 あけっぴろげの扇状地のような地形と、自動車交通至便の位置にあって、車椅子でも気軽に鑑賞できそうな、瀧を中心として公園になって いる。先に辿った白水の瀧の深い山の中とは対照的な周囲の景観の違いに目を見張るものがある。 惜しむらくは、周辺の整備が行き届きすぎて自然公園や国定公園などによる保護の対象にならないということらしい。

滝の上の広い河原と川床の岩盤を利用して、コンクリートの堅固な遊歩道を作ってしまった。四国、四万十川の沈下橋のように、増水時 には抵抗を減らしてやり過ごすように、低く欄干のない遊歩道になっている。瀧を中心にして一周ウオークができて、それはそれで楽しめる が、見方によっては、景観をひどく損ねている。 普光寺の摩崖仏

拡大した地図上では、左右にのたうち回る大蛇のようにうねる大野川の北岸近くに、普光寺をようやく見つけた。

隠れ里のような谷間にひっそりと佇む古刹だ。垂直で巨大な岩壁に国内で最大級といわれる摩崖仏が風化に耐えて眼下の緑したたる 谷間を見下ろしている。「いる」といっては失礼か。この場合は人間社会の喜怒哀楽をやさしく見守っていらっしゃる。ちょっとキザな気も するけれど、信仰心に乏しいためか、適当な言葉が浮かばない。 歴史的な財産でありながら、ここもアクセスが非常に悪く、知名度が上がらない気がする。

この近く、臼杵や国東半島など、石仏、摩崖仏が多く見られる。原尻の瀧の近くにも緒方宮迫石仏と緒方宮迫西石仏が鎮座していて、 素人細工のような素朴な風情で風化に耐えつつ保護されている。無名の石仏、摩崖仏、道祖神など路傍や深い山の中に見かけると、素朴 さゆえに、気持ちが休まり、のんびり旅の、さなかにいることの楽しさを実感している。  沈堕の瀧 白水の瀧、白水ダム、原尻の瀧と辿って下流に大量の水を集めて川幅一杯に落ちる、まことに豪快な瀑布だ。

ただ、この瀧は自然の瀧に人工を加えて発電に利用していたという。レンガ作りの発電所の残骸も残っていて、各地に残る産業近代化 遺産の一端といってもいいような雰囲気が楽しい。絶え間のない水流による岩盤の崩落が激しく、それに、人工による巨大な堰に過ぎない という見方もあるかも知れないが、その豪快さについては、素晴らしいものがある。 人工であれ、天然自然であれ、眼を楽しませてくれるのであれば、鑑賞の価値に違いはないのだ・と思う。 この瀧、名称が変わっている。堕ちて沈む・・とは何ぞや・・ 大分市街地の賑わい

遠来の旅人の気持ちを慮ってか、我慢に我慢を重ねていた空模様がここへきて豪雨と強風のダブルパンチで困惑していると、頑丈な

アーケード街がそこにあるよ・と誘いかけているようだった。旅の最終泊地、大分駅周辺のアーケード市街地はおそろしく賑わっていた。 まるで、名古屋の地下街を思わせる街路が広く長く交差している。大都市周辺の中小都市がほとんど例外のない中心市街地空洞化を 余儀なくされ、シャッター街になってしまっているのに対して、この賑わいはどこから来るのだろうと、たのしく考えながらレストランを探した。 これがまた、よりどりみどりで、鮮度抜群なんでもござれの繁華街。大分市は地方の中心都市だ。あおりをくって周辺の小都市の悲哀を

見るような気がした。アーケード街をぶらついていると、雨を忘れる。あっちこっち歩きまわっている間に、方向感覚が分からなくなってし まった。迷ったあげく、アーケードから外れ、傘が役に立たないほどの風雨に翻弄されて、ようやくホテルにたどり着いた時には、全身が びしょ濡れだ。それでも、高層ホテルの室内の空気は極端に乾いている。 浴室で水のしたたる衣類は翌朝にはすっかり乾いていた。 いろんなことがあって、やっぱり旅はおもしろい。

78歳。もうしばらくは、帰ることのできる旅を続けよう。 2018年5月 同人誌「ちいさなあしあと61号」掲載済み

鵜の巣断崖 海のアルプス

2年半ぶりにようやく機会を得て、みちのく潮風トレイル単独歩き旅の三回目です。

乗り慣れた東北新幹線を八戸で降りると、JR八戸線は古びたローカル線のイメージとは裏腹に斬新なデザインの改造列車でありながら 普通運賃で利用できる特別列車「リゾートうみねこ号」が待ち構えていた。土日祝日一往復の特別車両に偶然居合わせた。 3両編成で一両は指定席だったが席に余裕があり、気兼ねなく着席していた。 ローカル線とはいっても途中の「鮫」駅は巨大マグロの一本釣りで名高い大間崎や異界ムードの恐山など、下北半島観光への起点であ

り、観光列車の色合いが濃く存在感のある路線ではあると思う。 この旅の初回はトレイルの起点「鮫駅」で下車。わが国でウミネコの最大の繁殖地であり、ウミネコの乱舞と猫に似たにぎやかな鳴き声 に迎えられての第一歩だったが、今回は季節が違い、ウミネコはまったく見られず、海側に向けられた豪華な車窓からは、シンボルの蕪 島神社が小さな岬の上に静かに佇んでいるだけの風景だった。 「うるさいウミネコの群れも渡りの季節を過ぎれば静か・というより、さみしいものだよ」とつぶやいていた神社の管理に関わっているオジ

サンの一言が妙に印象的だったことを思い出した。車窓から、すでに歩いた風景を観ながら記憶をたどることも楽しいものです。 ウミネコたちは、夏を前に涼しいシベリアに旅立ち、秋深くなったころ再びやってくるという。街並みに隣接する海岸一帯で野鳥が子育て に励むのも意外な気がする。 今回は、2年前にすでに歩いたコースを車窓から確認しながら、終点の久慈駅まで特別列車の後は、NHKのテレビドラマでおなじみにな

って久しい三陸鉄道北リアス線に乗り継いで、義経伝説が伝えられるという「堀内」駅で下車。ほとんど一日がかりの行程で宿にたどり着き 明日からの歩き旅に備えた。伝説によると義経は、ここ堀内(ほりない)に逃げ延びて難を逃れたという。その後については車内の音声案 内を聞きそびれてしまった。義経伝説は諸説あるようです。 駅から歩いて40分。太平洋の水平線を見渡すことのできる山あいの国民宿舎「えぼし荘」を旅の前半の起点として3連泊し、トレイルコー

スにほぼ並行する三陸鉄道を繰り返し利用することになる。本来なら一日歩いた先に投宿するのが合理的だが、人口のきわめて少ないこ の地域には都合よく宿が存在しない。不便を楽しむのも旅の内と、三陸鉄道に三日間行ったり来たりとなじんでしまった。一日各方向12本 の列車は、時間がゆっくりと進む感じの海沿いであり、山あいでもあるここでは、それでも便利な存在なのです。 歩き旅の第一歩は普代村の黒崎海岸

ここは、前回も訪れているがトレイルコースの内、複雑な断崖が連続するコースが東日本大震災あるいはその後の豪雨災害によるもの

か、工事中で進入禁止を余儀なくされ、やむなく車道を歩くことになってしまったので、肝心の海岸美を観る機会がなく、気持ちの上で消化 不良のままだった。今回は工事が終わっていることに期待を込めての出直しなのです。 未だ新しさの残る案内板を見た時には、はるばるここまで来た甲斐があったと胸をなでおろした。 人工的な遊歩道がなければ、とても立ち入れない垂直で複雑怪奇な岸壁を巻くコース、それに、台風25号が通り過ぎた直後の荒れる海

は豪快な波濤を高々と打ち上げては引き返す光景にしばし佇んで時間を忘れていた。  北山崎 次の目的地「北山崎」も、黒崎海岸のときと同様に悪天候と時間の関係でトレイルコースを避けて車道を歩いてしまったので、やっぱり消

化不良だ。この日は何が何でもコース上を歩かないと目的を達したことにはならない。目的地といっても、それは、主要なというか指標にな る通過点であって、目的はトレイルという地図に示された線上を歩くことに尽きる。 北上高地の海岸地帯は標高は低く、せいぜい4.5百メートル。ただ、山だらけで時おり開ける扇状地以外は平地がなく、海にせり出した 山並みは太平洋の荒波に侵食されて屏風のように立ちはだかって抵抗している。 なので、海岸一帯はほとんどが人の立ち入りを拒み続けていて、崖の上の山中で森林のの中を打ち寄せる波音を時おり聞きながら、登

ったり下りたり下草をかき分けたり、道に迷ったり、沢を渡り返したりと緊張の連続なのです。みちのく潮風トレイルのこの地域は、副タイト ルを「海のアルプス」していて、リアス海岸は延々と南へ続いている。 トレイルコースの案内は相変わらず不親切で小さな道標を見落とさないように細心の注意力で辿ると、迷路を進んでいないかと心細くな ってきたころに、ひょっこりと見覚えのある駐車場に躍り出た。名勝北山崎だ。 この景勝地については前回も書いたが、妻の病気平癒と関連付けて、特別な思い入れがある。高台から崖に向かって清水の舞台のよ

うにしつらえられた展望台からの景観は幾たび訪れても感慨深いものがある。それでも、人は自然の景観だけでは飽きるのか、客を呼ぶ 人工的な施設が伴わないと評価されないのか、このひも、かつて訪れたときと同様に閑散としていた。もったいない話だと思う。 鵜の巣断崖

鵜の巣断崖は最寄りの駅、といっても10数キロ程度の距離がある「島越駅」からしばらくは車道を歩いた後、絶壁と岩礁が続く荒磯に

導かれるが、波に揉まれて丸くなった大石小石の連なりの上を、バランスに細心の注意を払った先は、押し寄せる荒波に洗われて、まっ たく立ち入り不能になってしまった。やむなく引き返したらう回路を見つけた。幸い居合わせた地元の人に尋ねたら、本来のトレイルコース は東日本大震災で地盤が沈下して以来、通行不能になってしまったという。 平地や埋め立て地が地下水の噴出や液状化による沈下ではなく、そびえる山が丸ごと沈下している。プレート移動の凄まじさを目の当

たりにした思いがする。 さて、う回路は時として獣道だった。大きな動物の糞を見て、ウサギやシカのころころしたオトシモノでもなく、タヌキやキツネのそれにして もは大きすぎるし、はてさて・と思いめぐらせてニホンカモシカか・・で合点がいったあとで、クマ?と思った瞬間、怖くなった。 まあ、カモシカだろうと思うのだが「森のクマさんお手柔らかに」などと独り言をつぶやきながら急斜面の登り下りを繰り返し、ブッシュをか

き分けていると、発情期を迎えた雄シカが雌シカを呼ぶラブコールを聴いた。ラブコールなのに一人歩きの身には横笛を吹き鳴らすような 甲高い響きに一瞬ぞっとする。何十年もの昔、山道で迷って右往左往しているときに、このラブコールを何度も耳にしてぞっとしたことを期 せずして思い出した。 集落に通じると思われる深い轍に荒れ果てた林道、廃道同然の踏み跡などを辿って海岸段丘の頂点に立つと、段丘の一部を大規模に

整地をしたか、不似合いな広い駐車場に上り詰めた。 海鵜が巣をかける他は野生の動物たちも転げ落ちるという、垂直に近い断崖が織りなす景観は、真っ平で広く大げさに言えば飛行機の 滑走路のようなほとんど直線路をのんびり歩いた先に、完璧に安全性を備えた展望台からの眺めだった。複雑な山中に何とも不似合いな 取り合わせだが、景観を「売り」にした観光地には、定番の土産物を売る店などが、まったくなく、清潔なトイレだけがひっそりと佇んでいた。 この日、このコースは先への連絡が不便なので、歩いて往復して三陸鉄道で三泊目の国民宿舎えぼし荘へ戻るつもりで、来た道を一山

登り返して猫の額ほどの扇状地にでると、狭い砂利道を軽トラックが飛んだり跳ねたり、踊るようにして海岸に止まった。 日焼けしたオジサンが台風の余波で流れ着いた昆布を拾いに来たという。しばらく談笑の後、復路を歩くという事情を話したら、助手席 に乗ってけ・という。 「歩きにきたのだから歩いて帰るわ」

「二度歩きなんかせんでもええがや」 東北弁なので、こんな名古屋弁ではないはずだが、だいたい、こんな風に聞こえた。 オジサンは助手席の雑多なに散らかした荷物を手早く片付けて「こんで乗れるだろ」という。軽トラックは飛んだり跳ねたりしながら、曲が りくねったみちを大きく迂回しながら駅に着いた。 車中でオジサンの言によると、この小さな扇状地は景観を売りにした大規模な観光開発の計画があり、実際に事前調査のための着工も

していたという。ところが、公共交通もアクセス道路もあまりにも不便で旅行業者の協力が得られず、集客が見込めないとして断念すること になり、放置されていたという。飛んだり跳ねたりの、この道は事前調査のために開削されたにわか作りの道なのだという。 「事前工事の当時の建物や残骸を東日本大震災の津波がきれいさっぱり清掃してくれたよ」

「人的な被害がなくてよかったですねえ」 「人間、住んでいないもん。広島などの豪雨災害は大変だったなあ、ゴミそっくり残していくんだもの、後が大変だわ」 大被害の渦中に遭遇した人の、他を思いやる実感がこもっていた。 しんみりとこんな会話をやっていました。  三陸鉄道北リアス線島越駅舎(三陸鉄道画像集から借用) 島越駅へ着いたら、行くときに道を尋ねたオバサンが「あら、もう帰ってきたの?」という。

震災後に建て直したという簡素だが立派な駅舎は無人で切符売り場が無く、出入り自由で集落の人たちの気楽なたまり場になっている ようだ。運賃は路線バスの乗り降りと同じ扱いになっていて、番号札を抜き取って乗ることになる。30分後の、もはやお馴染みのたった1 両の列車?を待つ間、話に花が咲いてお茶までいただいた。 三陸鉄道が甚大な被害に襲われても廃線の憂き目にあわず、しぶとく立ち直る原動力は、こうした地元の人々の大らかな密着関係に

起因しているのだろうと思った。 2019年の春には、南リアス線が津波被害から復旧して南北が繋がり「三陸鉄道リアス線」として全長160キロ余りに及ぶ全国で最長 三セク鉄道になる。の グリーピア三陸みやこ

3泊滞在の「えぼし荘」への道は、最寄りの駅「堀内」から歩くと、東日本大震災と津波に続く豪雨災害で前回歩いた時には、ゴミや流木

で埋め尽くされていた安家川(あっかがわ)を渡る。河口付近はきれいに復旧していて、広い河川敷に設けられた鮭の養殖場の設備が全 貌を現わしていた。折から天然鮭の遡上の季節。川幅いっぱいに張り巡らせた網によって人工の遡上流路に導かれた大きな鮭たちは、 幅が幅が3メートルほどの流路の底が見えないほどの濃密な群れになって、一途に上流へ上流へと向かい、一定間隔で設けられた人工 の段差を飛沫をあげて乗り越える様をつぶさに観察する機会を得た。 鮭の習性とはいえ、けなげに一目散に産卵と命の終わりにむかってひた走る光景は人間の感情に照らして一抹の淋しさを感じる。

地元の人たちにしてみれば、毎年繰り返される光景に大した感慨もないのかもしれないが、西日本では絶対に見られない感動的な生の 営みに時間を忘れて見とれていた。 国民宿舎えぼし荘に三泊お世話になったあと四日目は雨だ。

山中の難路を避けて、この日は、やむなく、ほぼ並行している三陸鉄道の一駅ぶんを短縮するコースをとることにした。後ろ髪を聞かれ る思いだが、安全第一だから仕方がない。しおかぜトレイル・といっても、海岸を潮風に吹かれて歩くことは本当に少ない。リアス海岸は、 潮風を感じながら、時には険しい林間を歩くことが多い。 山あいの小さな田んぼの隅に稲穂のはさ掛けを見た。農機の入らない田んぼでの手作業の風景が懐かしい。

その付近に野鳥のものらしい羽毛が散乱していた。里山の夜に野生動物の世界を垣間見た思いがする。 こんな山だらけで人口の少ない地域にも高速道路が必要なのか、地図上にはトンネルと橋梁で串刺しにするように点線で描かれていて 一部は共用されており、無料区間として車がまばらに走っている。 そんな風景に出会いながら、繰り返し獣道のような踏み跡を辿ると、山中に公共の施設と思われる「グリーンピア三陸みやこ」おそろしく

広い敷地に出会った。地図上では、宿泊施設の周辺だけが緑色で表示されているが、プールやサイクリングコース、散策路その他信じら れないほど広い高台一帯は敷地境界のゲートもない道路が縦横に走り、高級分譲別荘用地のようだ。 ほとんど人を見かけないリゾートの中心の高台に大きなホテルが、これ見よがしにそびえている。開店休業のような雰囲気に、場違いな 宿を予約してしまったと後悔したが他に選択肢のない地域なので、気を取り直してチェックインを済ませた。 さて、夕食の時刻になって、とびきり豪華な「お食事処」に案内されたら、何処から湧き出してきたのかお食事処(レストランではないのだ)

は大勢の客で、そこそこ賑わっていた。あまりにも広い敷地は相対的に人の存在を希薄にしてしまう。 お食事処はグループや個人単位で仕切られていて、都心の一流料亭のようだ。一流料亭などに入ったこともないのに、そんなきがした。 単独の客である私には、これは落ち着く。 豪華に盛り付けられた食膳には、夕食に定番の御造り(お刺身)が見当たらない。膳の両側にアワビとホタテの貝殻焼きセットがおねえ

さんの点火を待っている。ホタテとアワビの熱々があれば十分だ。適当な時刻におねえさんにご飯を催促したら、、なんと、それは、幾種 類かの刺身を溢れんばかりに盛り上げた「海鮮丼ぶり」がワゴンに乗せられて静々と運ばれてきた。 年月を重ねて、あちこちと旅をしてきたが、ディナーでこうした配膳にお目にかかったことは初めてだ。 年甲斐もなく無理して平らげた。これで、税抜き一万円也。それまでの場違い?な気持ちが、一転して、また、人を誘って訪れてみたくな

る別天地に変貌していた。 それにしても、愛知県から岩手県は、遠いなあ・・・  仮設商店街 たろちゃんハウス 震災仮設住宅 グリーンピア三陸みやこの広大な敷地の中に仮設住宅がある。

学校の運動場ほどの広い平坦地に平屋根の粗末な建物が密集している。復興作業員のいわゆる飯場かと思ったが、そうではなかった。 住人の仮住まいで運動不足を想定してか、立派な体育館が隣接している。仮設商店街「たろちゃんハウス」も少し離れた敷地内にあるる 一部の被災者は新天地を求めて、めでたく退去したか、建物の撤去が始まっているようだが、震災津波の傷跡が癒えるのは、何時のこ とだろうかと、複雑な思いで広い敷地を後にした。 記述が前後するが、二日前のこと、海岸から少し離れた山中に忽然と中規模で都市郊外にあるような都会的な住宅団地にお目にかか

った。ゆったりとした敷地に数十軒のまあたらしい住宅が配置されている。 鉄道の駅からは遠いし、なんとなく、というか、極めて違和感のする高級住宅の群れだ。 先に述べた軽トラックのオジサンに、悪路を飛んだり跳ねたりしながらその話をしたところ、敷地が100坪で150万円。補助があるとは

いえ、建物は都会で建てるのと費用は変わりはなく、資力のある一部の震災被災者が借金や大枚をはたいて建てたのだという。 それはそれで、目出たいことだが、伝統的な地域のつながりが薄れて淋しくなる・と嘆いた。 八戸郊外から南へと辿ってくると、次第に高まる復興の槌音とともに被災者の嘆きとしたたかな再起の足音が現実味を帯びて伝わって くる。 田老漁港

ようやく比較的に人口の多い田老の街並みにたどり着いた。

あの、万年堤防が津波で影もかたちもなくなってしまったという田老湾の街だ。 背後の街並みは傷跡がみられないようだが、漁港の周辺は:建設重機が唸りを上げる中、かつての街並みは住宅の基礎ぶぶんを残して 雑草に覆われたままだ。田老観光ホテルの震災遺構が平らになってしまった街並みを、残骸を晒して見下ろしている。 ここでも、復興の槌音はかまびすしいが、ここまで見てきた集落のある扇状地はいずれも高い堤防が築かれ、あるいは築かれつつあり、

海岸美をほぼ完全に無くしてしまっている。住民の安全が最優先なのは当然のことなので、やむおえないが、土建国家日本は、この先も 延々と大規模な工事が続く気がする。 田老湾の景勝地を堪能しつつ、振り返ると別の地に新装なった田老観光ホテルは「渚亭田老庵」と名を変えて丘の上に佇んでいた。 和風の高級旅館に装いを一新して、一人歩きのけちけち旅人の選択肢からは外れてしまった。  震災遺構 田老観光ホテル カプセルホテル

今回の旅は田老漁港の位置でひとくくりとしている。

一週間近く旅の中に身を置くと、楽しみつつも我が家が恋しくなる。愛知県からは遠いので旅費などを考えれば長期に渡って間を置かず に歩いたほうが合理的なのだが、気持ちとしては一週間ほどが限度だと思っている。 ここからは、宮古の街が近い。駅の近くに高層ホテルのカプセルルームを予約している。一人旅での宿泊は、最低限の環境があれば良 しとして、ネットで検索していて目に留まった。カプセル・・といってもこのホテルはまだ新しく、工夫を重ねた?上品な造りになっていて、ペッ トの脇に二畳ほどのスペースがあり、鍵付きのロッカーも備えられていて、談話室、リラックスルームと称する割合に広い共有スペース、そ れに、共同浴場もある。 プライバシーは最低限守られている・とはいうものの、前後左右から物音が伝わってきて、やっぱり落ち着かない。

当然だが利用者は若者が多い。そんな中でバイキングの朝食のとき、たぶん旅上手な年配者も散見して、少しは気持ちが落ち着いた。 宿泊料金は朝食付きで4600円。多くを望んでは罰があたりそうだ。 夜行寝台列車や長距離フェリーの二等船室のようなホテルも一度は経験してみたいと思っていたので、落ち着かないが面白い経験には なりました。 宮古の駅は、内陸の盛岡とを結ぶJR山田線だが、終点の盛岡までの列車は一日4本しかない。

反対側の釜石方面は、未だ復旧途上で動かない。三陸とか陸中とかいうこの地方の主要都市の公共交通はバスの代替はあるのだろう けれど、ほとんど孤立状態だ。災害の規模を物語るが、早期の復旧が望まれる。 今回の旅は、あろうことか、カメラを持っていくのをすっかり忘れていたので、自分で撮った写真が一部を除いて、ありません。

ときどき、こんな無様なことをやらかす。悪いくせです。 文面から景勝地など想像していただければありがたいです。 同人誌「小さなあしあと」63号に掲載済

|