織田信長ゆかりの地「岐阜」で見つける

・JR岐阜駅前の織田信長像

・JR岐阜駅前の織田信長像

岐阜市は水と緑の美しい自然に囲まれた人口42万人、面積196万km2ほどの中部地方の中核都市です。岐阜市は、観光面では長良川の鵜飼い、斎藤道三、織田信長の居城「岐阜城」、市街地の柳ヶ瀬商店街などがあります。また、昔から繊維の町としても有名です。

主な項目

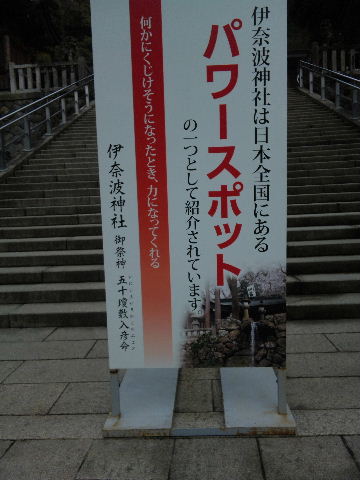

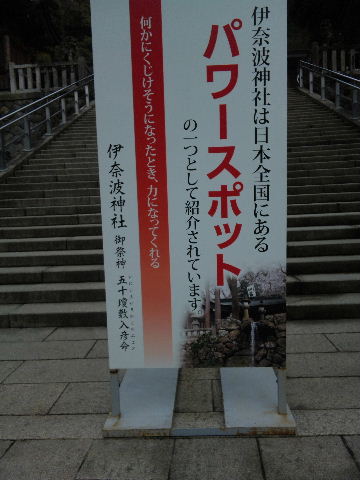

伊奈波神社

岐阜の総鎮守の神として広く崇敬されてる。お正月には、多くの参拝客で賑わっている。この神社は、「心と体が癒され、エネルギーを充電できるパワースポット」として注目されている。

・伊奈葉神社参詣の道

・伊奈葉神社参詣の道

・パワースポットで有名な伊奈葉神社

・パワースポットで有名な伊奈葉神社

岐阜市科学館

岐阜市本荘にある。この科学館の第1展示室には、岐阜に住む魚類などが展示されている。また、となりのギフチョウランドはギフチョウの生態を学習するコーナー。第2、第3展示室は、滑車の働きを知るなど体験型の展示コーナー。気象、宇宙コーナーもあり、楽しく科学について学ぶことができる。開館時間は午前9時30分から午後5時30分。休館日は月曜日、国民の祝日の翌日、年末年始(12月29日から1月3日)

・科学館内のチョウのコーナー

・科学館内のチョウのコーナー

・科学館内の体験コーナー

・科学館内の体験コーナー

金華山

標高329m。現在10本の登山道が整備されている。この山は、チャート層の岩山で、植物にとっては育ちやすい環境ではない。2億5千万年前の南半球に堆積したプランクトンの地層がプレートの移動で現在の位置で隆起したものと考えられている。麓の岐阜公園からロープウエに乗ることができ、わずか3分ほどで山頂付近に行くことができる。

岐阜城

金華山山頂に位置し、かつて斎藤道三が居城とし、織田信長が天下統一の足がかりとした城。山の尾根線上に砦や石垣があるので、金華山全体が自然の地形を生かした山城ともいえる。しかし、1600年の関ヶ原の戦いで東軍に攻められ廃城となった。現在の城は、1956年に市民の寄付などで再興されたもの。山の西麓(岐阜公園のあたり)には歴代城主の居館があった。

・織田信長居館の発掘現場

・織田信長居館の発掘現場

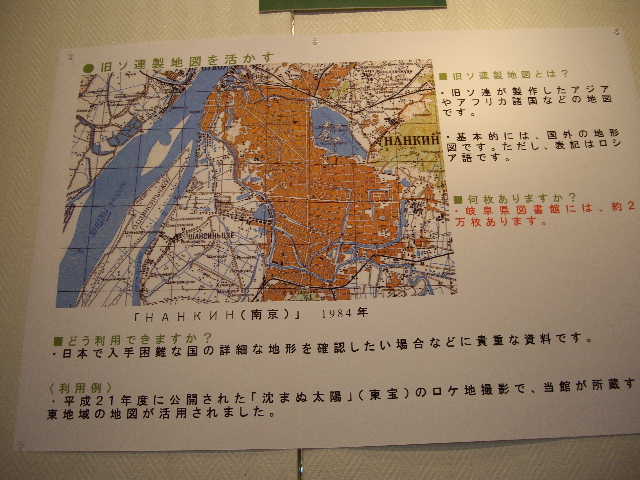

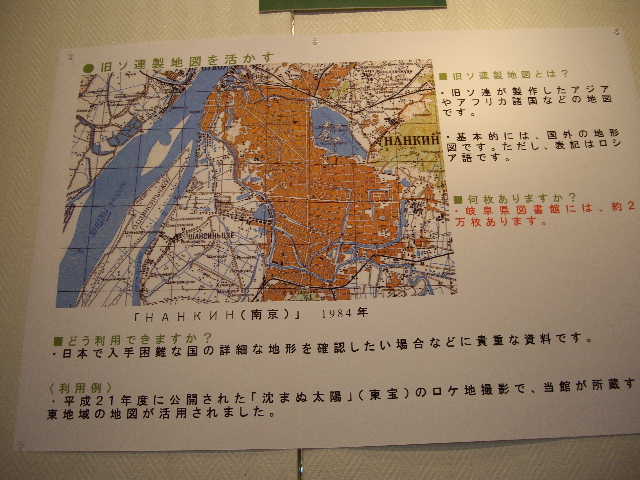

岐阜県図書館

岐阜市宇佐にある。この図書館は、県を代表する図書館だけあり、多くの職員の方が見え、利用ガイドも、日本語、中国語、ポルトガル語と豊富に揃えている。また、本を捜すときの看板も大きな字で見やすい。この図書館は、地図に関して日本でも有数の所蔵数を持っている。山崎豊子原作平成21年の映画「沈まぬ太陽」で使われた中東の地図は、ここ岐阜図書館所蔵のもの。

・岐阜県図書館入り口付近

・岐阜県図書館入り口付近

・岐阜県図書館所蔵の地図

・岐阜県図書館所蔵の地図

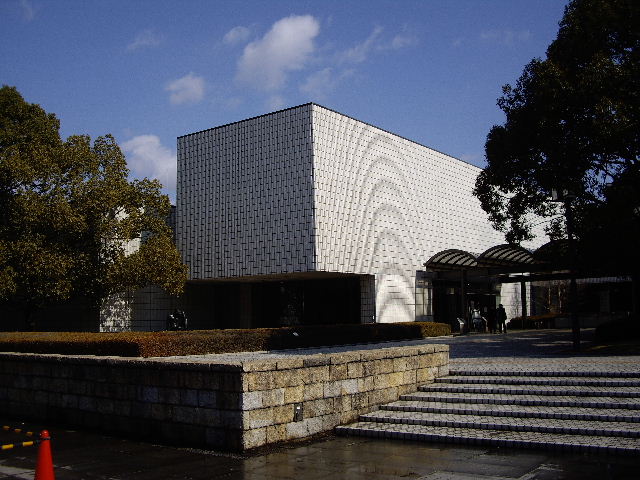

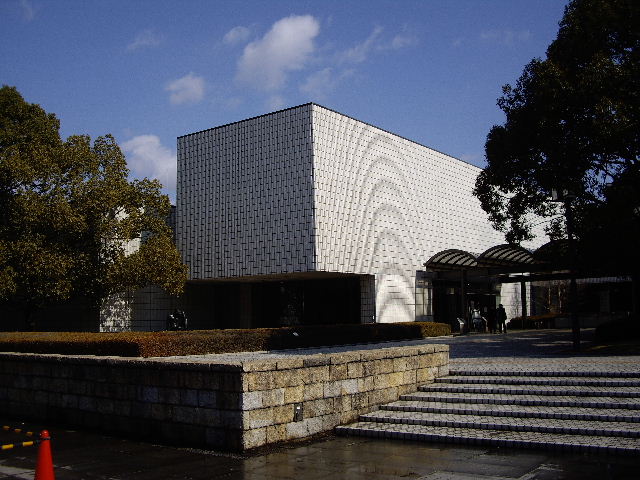

岐阜美術館

岐阜市宇佐にある。この美術館は、県を代表する美術館だけあり、日本を代表する画家「河合玉堂」、「前田青頓」、「岸田劉生」など、また、海外の有名画家「ピカソ」、「ゴーギャン」、「ルドン」など作品を所蔵していて、3ヶ月ごとに所蔵品を展示している。売店では、名画の絵はがき、工芸品などの販売を行っている。

・岐阜県美術館外観

・岐阜県美術館外観

河原町

岐阜市の長良川沿いにある江戸時代中期以降から商家が軒を並べる通り。長良川の水運を利用して上流から木材、美濃和紙などが運ばれてきて栄えた街。

・長良橋の南より入った所

・長良橋の南より入った所

古書店

岐阜市の柳ヶ瀬ブ商店街西の美殿町には我楽多書房、旧自由書房本店、岡島書店など古書店が多い。これらの古書店には100円コーナーがあり、掘り出し物が見つかるかも。また、岐阜県や愛知県の郷土本が品揃え豊かで、なかには絶版本も見られる。

崇福寺

岐阜市メモリアルセンター近くの長良福光にある臨済宗妙心寺派のお寺。このお寺は織田信長、信忠父子の廟及び位牌堂がある。寺内には、信長愛用のポルトガル人寄贈の櫓時計、信長公直筆の書状、稲葉一鉄寄贈の梵鐘、血天井(信長公の孫秀信が関ヶ原の合戦前夜東軍の攻撃による岐阜城落城の際、戦死した西軍の兵士を弔うため血痕の付いた床板を天井に張った物)など貴重な宝物がある。

東洋健康ランド

岐阜市六条江東にある。お風呂には、薬草のお風呂、プール、露天風呂などがある。サウナ室もある。また、昼と夜に人気劇団による公演があり、大勢の人で賑わっている。尾張一宮駅、岐阜駅からの無料送迎バスがあり、入館料も1300円とお得。

柳ヶ瀬商店街

岐阜駅の北にある。柳ヶ瀬本通り、日の出町通り、レンガ通り、劇場通り、高島屋南からなる商店街。たくさんのお店があり、美川憲一の「柳ヶ瀬ブルース」でも知られる有名な商店街。域内には、高島屋、ドンキホーテといった大型店もある。

スーパーゆたか

岐阜市城東通にある。100円でパック詰め放題のお総菜、250円弁当など低価格でおいしい食品が買える市内の有名店。テレビでも放映されていることがある。

岐阜市畜産センター(平成23年7月2日(土))

岐阜市北部の椿洞にある。牛、豚、木曽馬、小型ウマ、ロバー、羊、やぎ、奥美濃古地鶏、アヒルなどが間近に見られる。

・羊の飼育舎

・羊の飼育舎

みつばちの家

ミツバチの生態、蜂蜜、養蜂器具が展示してあり、ミツバチのことを楽しく学習できる施設。

・みつばちの家

・みつばちの家

・養蜂の仕事風景

・養蜂の仕事風景

・養蜂に使う道具の展示

・養蜂に使う道具の展示

岐阜薬科大学薬草園

昭和48年岐阜薬科大学付属施設として設置された。市民から見学希望が多数寄せられたため、現在一般公開されている。公開日は、4月から10月の月、水、金、日曜日(ただし、8月および、祝日、振替休日は休園)の午前10時から午後4時となっている。

ここでは、数々の薬草が見られる。オオバコ、クコ、あおい、紅花など数々の薬草が見られる。

・薬草の表示板

・薬草の表示板

・くまつづら

・くまつづら

大仏

金鳳山正法寺にある。第11代惟中和尚が大地震、大飢餓の災霊祈願をたて、大釈迦如来像の建立をはかることに始まる。像高13.74m、顔の長さ3.63m。胎内仏薬師如来像が安置されている。

・正法寺

・正法寺

・正法寺の大仏

・正法寺の大仏

長良川鵜飼

1300年にわたる岐阜の夏の風物詩として受け継がれている。鵜は海鵜で、厳しい訓練を経て、一人前の鵜になる。鵜匠は宮内庁式部職で代々世襲となっている。1年中変わらず、鵜に愛情を注ぎ、鵜飼の時には風折烏帽子に古紙蓑姿とという伝統装束で勇姿と華麗な技を披露する。松尾芭蕉は「おもしろうて やがて悲しき 鵜船かな」と詠んでいる。

立政寺

9月18日(日)に岐阜市西荘の立政寺を訪れた。

正式な名前は、亀甲山護国院立政寺。開祖となった智通光居上人にまつわる不思議な話が伝わっている。

不思議な話 その1

稲葉山の麓にいた賢了という修験者が上人の法論に挑んで、池の周りの柳を大蛇に変えた。ところが上人は松を龍に変えた。それにより、賢了は上人の弟子になった。

不思議な話 その2

亀甲池の蛙の声に悩まされて落ち着いて修行ができなくて別の場所に移った。ある世夢に亀の化身が現れ、「蛙は鳴きませんので、西庄にお戻りください。」と懇願した。以降、蛙の鳴き声が聞こえなくなった。

戦国時代の舞台

永禄11年(1568年)この地は、織田信長と足利義昭の会談の場になった。義昭は立政寺内にある「正法軒」で2ヶ月過ごした後、信長は上洛を開始。天下統一するうえで重要な話し合いが行われた場所である。

・活蛇柳

・活蛇柳

・蛙不鳴池

・蛙不鳴池

・正法軒跡

加納宿

・正法軒跡

加納宿

中山道53番目の宿で、岐阜市の中心部にある。1601年徳川家康の命により岐阜城が廃城となり、代わりに加納城ができた。加納宿は加納城の城下町の役割も兼ねていた。1861年、皇女和宮が本陣に宿泊している。名鉄本線の茶所駅は宿場内にある。宿場内には、街道沿いに、一里塚、薬屋の屋根看板などが見られる。

食事

プチアルモニー:鵜飼大橋の北西にあるフランス風ケーキの店。ケーキとコーヒーを注文しても、お得な値段で飲食できる。午後のおやつ時には、大勢のお客さんで賑わっている。

岐阜市郊外編

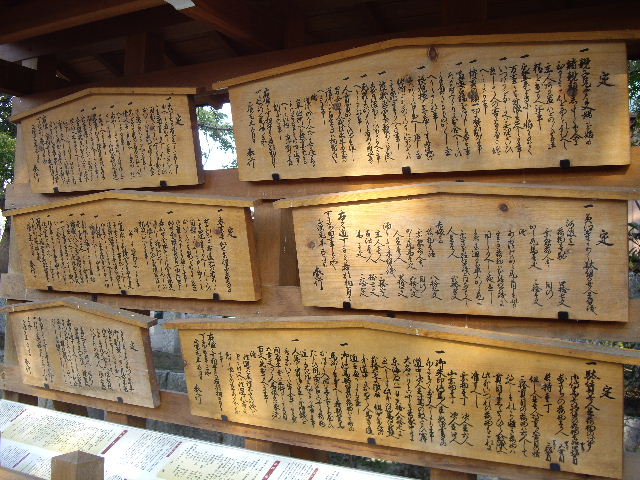

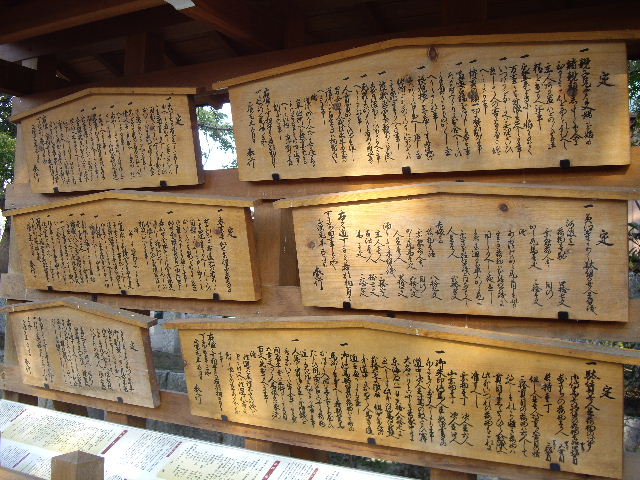

美江寺(みえじ)宿

10月8日(土)、美江寺宿を訪れました。美江寺は、現在、岐阜県瑞穂市にある。近隣は、奈良時代の条里制の遺構が十七条、十八条、十九条と地名として継承されている。古くから農業が盛んに行われてきた。美江寺は赤坂と神戸の間に1637年正式に江戸から五十六番目の宿として開設された。1753年には旅籠19,茶屋2とあり、宿場らしくなった。宿には、美江寺観音堂、美江神社、高札場があった。高札は美江神社内に当時書かれていたものの文面がある。となりの赤坂宿に比べ昔の面影は少ないが、美江神社の南を歩くと昔のにぎわいが思い浮かぶ。

・美江神社

・美江神社

・高札

・高札

・美江寺観音堂

・美江寺観音堂

「自己紹介」のページへ

・JR岐阜駅前の織田信長像

・JR岐阜駅前の織田信長像 ・JR岐阜駅前の織田信長像

・JR岐阜駅前の織田信長像 ・伊奈葉神社参詣の道

・伊奈葉神社参詣の道 ・パワースポットで有名な伊奈葉神社

・パワースポットで有名な伊奈葉神社 ・科学館内のチョウのコーナー

・科学館内のチョウのコーナー ・科学館内の体験コーナー

・科学館内の体験コーナー ・織田信長居館の発掘現場

・織田信長居館の発掘現場 ・岐阜県図書館入り口付近

・岐阜県図書館入り口付近 ・岐阜県図書館所蔵の地図

・岐阜県図書館所蔵の地図 ・岐阜県美術館外観

・岐阜県美術館外観

・長良橋の南より入った所

・長良橋の南より入った所

・羊の飼育舎

・羊の飼育舎 ・みつばちの家

・みつばちの家 ・養蜂の仕事風景

・養蜂の仕事風景 ・養蜂に使う道具の展示

・養蜂に使う道具の展示 ・薬草の表示板

・薬草の表示板 ・くまつづら

・くまつづら ・正法寺

・正法寺 ・正法寺の大仏

・正法寺の大仏 ・活蛇柳

・活蛇柳 ・蛙不鳴池

・蛙不鳴池 ・正法軒跡

・正法軒跡 ・美江神社

・美江神社 ・高札

・高札 ・美江寺観音堂

・美江寺観音堂