岐阜県羽島郡「笠松」で見つける

主な項目

岐阜県羽島郡笠松町についての情報リンク先

岐阜市の南に接し木曽川を挟んで愛知県と対している。昭和30年4月旧笠松町と下葉栗村が合併して発足した。ここは江戸幕府の直轄地で10万石の格式を持つ郡代所が置かれ。この地の中心地であった。

『郷土資料事典』(人文社観光と旅編集部、人文社、昭和48年)(平成22年11月28日)

岐阜県羽島郡笠松町の笠松という地名は、国道22号線で名古屋から岐阜へ向かうとき、道路標識で見かけます。また、一宮から各務原市川島を抜け岐阜へ行くときは笠松を通りかかります。たまたま、笠松町北及にある和食食房「まほろば」に入り、「昔の町 ボクたちの町」という本を見かけました。その本から「笠松」という土地が、木曽川の水運により開けてきた町、愛知県一宮とも渡し船で結びつきのある町ということを知りました。

また、2010年7月3日の名馬オグリキャップが北海道の新冠の牧場で遊牧の途中、骨折をし、死んでしまいました。そのオグリキャップが1987年、笠松地方競馬でデビューし、1988年に中央競馬に進出ということを知りました。(平成22年8月)

まほろば

わたしが笠松でよく行くレストラン。「まほろば」の松華堂弁当は刺身、天ぷら、煮物、揚げ物が付いていて、おいしくて、値段もお得。笠松がおもしろい町だなあと思ったのはここで、「昔の町 ボクたちの町」(小川春人 著)を見たことに始まる。この町には昔、愛知県一宮市の宝江まで渡し船が通じていたこと、木曽川の上流から、石を船で笠松まで運んできたことなど、体験をふまえ、いきいきと描いている。お店のご主人に聞いてみると、その本を下本町にある杉山邸で購入できるとのこと。

早速、笠松町歴史民俗資料館へ出かけました。

笠松町歴史民俗資料館

笠松町下本町にある。ここに来れば、笠松の大名行列、笠松湊の歴史、円城寺の芭蕉祭り、笠松トンボ天国など、笠松のことが分かってくる。

・笠松町歴史民俗資料館の外観

・笠松町歴史民俗資料館の外観

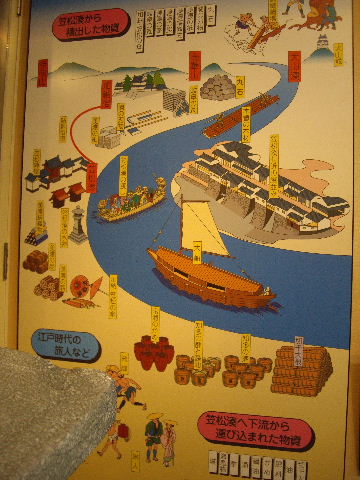

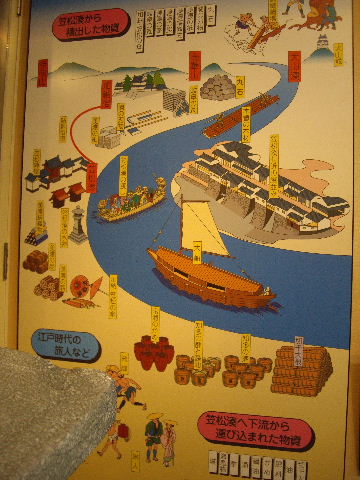

・笠松湊の水運

・笠松湊の水運

・笠松町の大名行列

・笠松町の大名行列

・円城寺の芭蕉踊り

・円城寺の芭蕉踊り

杉山邸

下本町にある杉山邸は、明治24年の濃尾大震災の後に建設された質実剛健な「町屋造り」の建物です。杉山家は木曽川の水運で栄えた有力者の1人。

ここに、昔からの生活道具が展示されている。入ってすぐのところで求める本「昔の町 ボクたちの町」を購入。また、「鮎鮨街道 今昔」(岐阜新聞社 発行)、「鮎鮨街道ガイド」(笠松を語り継ぐ会 執筆・編集)も購入。

・杉山邸の外観

・杉山邸の外観

鮎鮨街道

江戸時代、長良川でとれた鮎を鮨にして、この鮎鮨街道を通って、徳川将軍に4日間の昼夜兼行で江戸まで運ばれたとのこと。岐阜長良橋南の御鮨所から伸びている鮎鮨街道は、笠松の下新町、下本町を通っている。下新町の高嶋家の前にその碑がある。わたしは、この鮎鮨街道近辺を通る城東通

を通って北上し、長良大橋まで行ってみた。

・鮎鮨街道の碑

・鮎鮨街道の碑

笠松トンボ天国

堤防道路より入り、右側の駐車場に車を止めると、そこから500mほど歩いたところにある。歩いていると、古池、中池、トンボ池と池が続いている。湿地性の植物が多く見つかる。名札があるので分かりやすい。見つけたものは、エノキ、アカメヤナギ、マクワ。歩いていくと大きな池があるの。ここは、まだ豊かな自然が残っている。昔、木曽川の本流がこのあたりということでその工事の跡が残っている。帰り、中池のほとりでモノサシトンボを見つける。

・モノサシトンボ

・モノサシトンボ

・アカメヤナギの木

・アカメヤナギの木

・トンボ池

・トンボ池

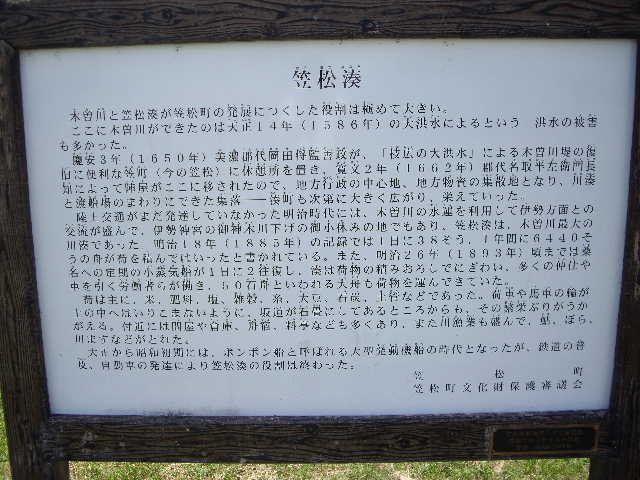

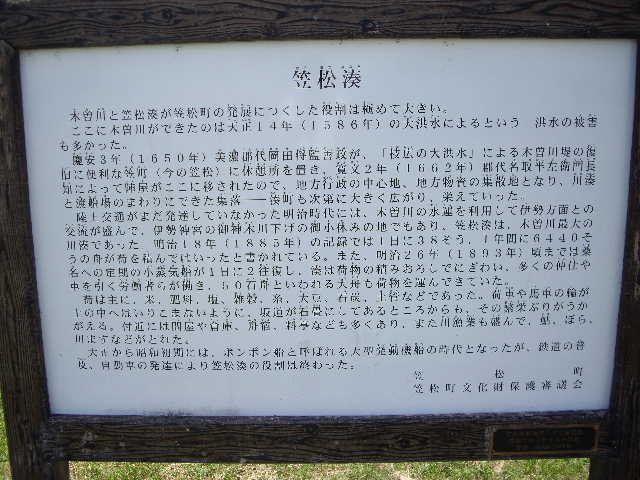

笠松湊(かさまつみなと)

笠松湊とは岐阜県羽島郡笠松町港町にあった川港である。

木曽川水運の中継地点として発展していた。現在は笠松みなと公園として整備されており、川灯台が建てられている。港までの道には河原石を敷き詰めた石畳が今でも残っている。

江戸時代(17世紀中頃)、美濃国奉行(美濃郡代)名取半左衛門長知が郡代陣屋を移してから、約200年にわたり、笠松陣屋を中心に、徳川幕府直轄地支配や治水行政の中心地、地方物資の集散地となった。 木曽川水運の拠点としても発展し、下流の桑名、四日市、名古屋からは海産物や塩、衣類などが運ばれ、上流からは年貢米や材木、薪炭などが運ばれた。 かつては問屋や倉庫、船宿、料亭などが立ち並び木曽川随一の繁栄を誇っていた。

明治時代は桑名からの蒸気船が1日2往復していた。

大正から昭和初期には、ポンポン船と呼ばれる大型発動機船の時代となった。近年鉄道の普及、自動車の発達により笠松港の役割は終わった。

・旧笠松湊から木曽川橋を眺める

・旧笠松湊から木曽川橋を眺める

・笠松湊についての説明

・笠松湊についての説明

・旧笠松湊に残る明治時代の石畳

・旧笠松湊に残る明治時代の石畳

・笠松みなと公園にある水位計

・笠松みなと公園にある水位計

笠松中央公民館

社会教育講座が開かれたり、2階には図書室があるなど、笠松の文化センター。

・笠松中央公民館

・笠松中央公民館

笠松大名行列

八幡神社と産霊神社の例祭で、4月15日前後に行われる。笠松は江戸時代、江戸幕府がの直轄領で代官所や郡代所が置かれていたが、そうした色彩が濃く、10万石の格式を持っていたという郡代の行列になぞらえた大名行列が町を練り歩く。これは江戸時代から行われていたもので、殿様をはじめ一文字笠の武士から女房衆、槍持ちのヒゲ奴まですべて氏子が扮し、必要な道具や衣装もすべて町内に保存されている。(平成22年11月28日)

「自己紹介」のページへ

・笠松町歴史民俗資料館の外観

・笠松町歴史民俗資料館の外観 ・笠松町歴史民俗資料館の外観

・笠松町歴史民俗資料館の外観 ・笠松湊の水運

・笠松湊の水運 ・笠松町の大名行列

・笠松町の大名行列 ・円城寺の芭蕉踊り

・円城寺の芭蕉踊り ・杉山邸の外観

・杉山邸の外観 ・鮎鮨街道の碑

・鮎鮨街道の碑 ・モノサシトンボ

・モノサシトンボ ・アカメヤナギの木

・アカメヤナギの木 ・トンボ池

・トンボ池 ・旧笠松湊から木曽川橋を眺める

・旧笠松湊から木曽川橋を眺める ・笠松湊についての説明

・笠松湊についての説明 ・旧笠松湊に残る明治時代の石畳

・旧笠松湊に残る明治時代の石畳 ・笠松みなと公園にある水位計

・笠松みなと公園にある水位計 ・笠松中央公民館

・笠松中央公民館