海洋王国「琉球」 沖縄で見つける

主な項目

沖縄県に関する情報入手先

平成23年8月23日(火)、首里城を訪れました。昔は琉球と呼ばれた沖縄がどういう島なのか、それが分かるのが1458年首里城正殿にかけられた「万国津梁(ばんこくしんりょう)の鐘」に書いてある銘文。(現在は供屋にかかっている)解説文によると、琉球王朝が貿易により中国、朝鮮、日本の架け橋にならんと海洋国家を目指していたとのこと。実際、中国、日本、東南アジアとの交流から漆器、陶器、織物など、独特の琉球文化が花開いた。

実際、沖縄を中心にした地図を見ると、沖縄の位置が台湾、中国、日本、韓国、ベトナムからも近い距離にあることが分かる。

おおよその沖縄の歴史

〜10世紀 貝塚時代

8・9世紀頃〜15世紀前半 グスク時代

1406年〜1879年 琉球王朝

1879年〜1945年 沖縄県

1945年〜1972年 アメリカ統治

1972年〜 沖縄県

冊封(さくほう)

中国の皇帝が周辺諸国の君主に冊書を与え、国王に取り立てること

琉球の聖地

斎場御嶽(せいふぁうたき)、 久高島(くだかじま)

グスク

「城」と書く。13世紀頃から本島各地に現れた按司の要塞として発展してきた、本土の直線的な城に対し、美しい曲線を描くように建てられている。

道

首里城から北の方には東海道と西海道が伸びている。また、首里城から南の方には

島尻方西海道と島尻方東海道が伸びている。

首里城

約450年もの間海洋国家として独自の文化を育ててきた琉球王国の象徴。

首里城で注目したものは3つ。

龍樋

瑞先門の前にある湧き水。国王一族の大切な飲料水。中国皇帝の使者「册封使」が訪れたとき宿泊先の天使館まで届けられた。

・龍樋

・龍樋

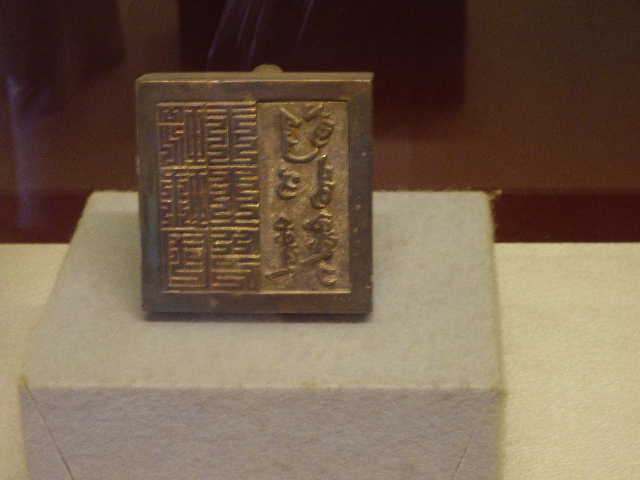

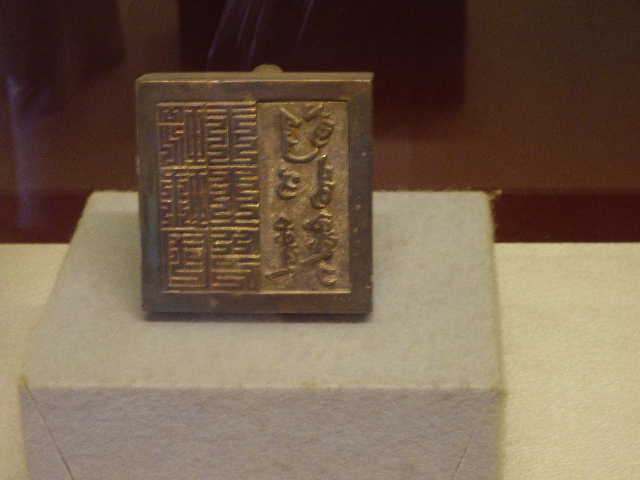

金印

中国清国皇帝より贈られたもの。現在は紛失し、複製品。中国にとっては、チベットと同列の順位の国と見ていたことが分かる。正殿の展示品の中に見られた。

・清からの金印

・清からの金印

国王の座る椅子

様々な儀式や祝宴が行われるところ。周囲が豪華な装飾で覆われている。背後の「中山世土」は、琉球の王としての威厳を表している。

・王の座椅子とその周辺

・王の座椅子とその周辺

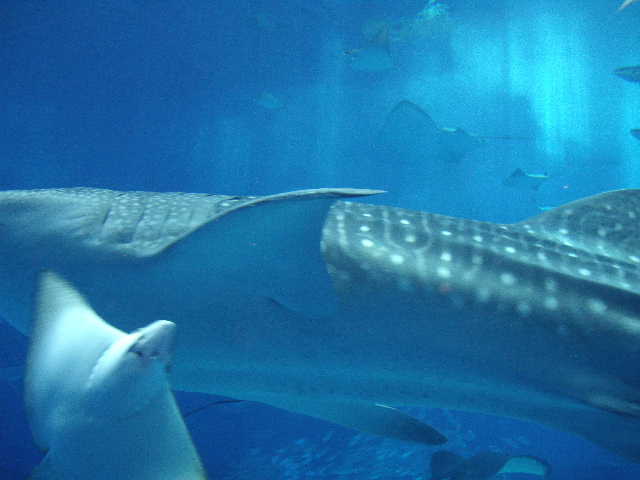

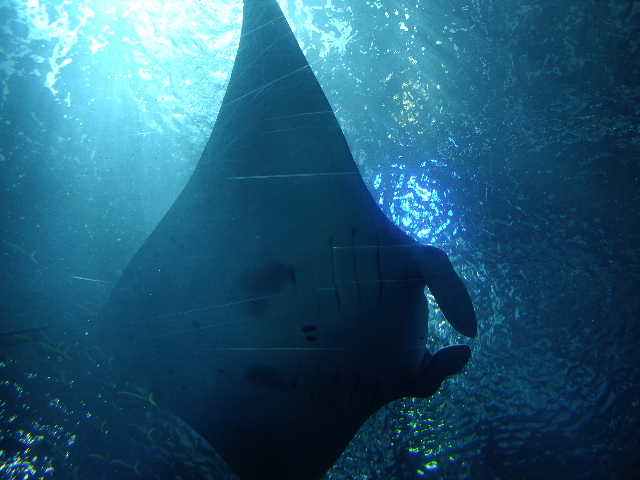

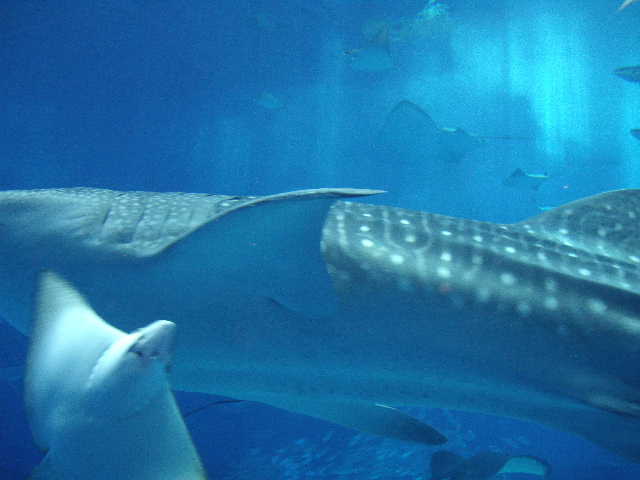

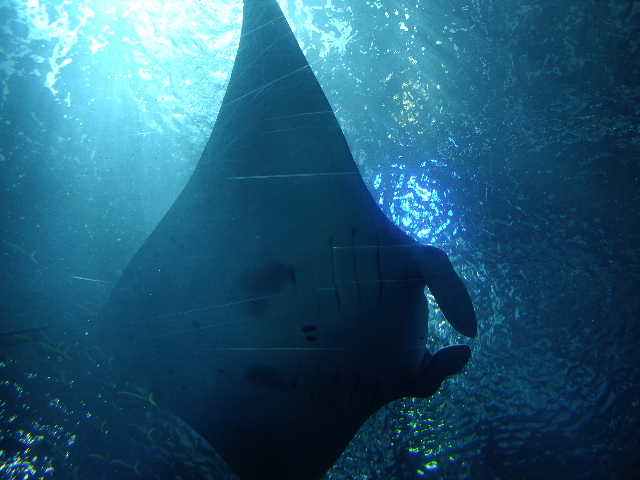

沖縄美ら海水族館

大水槽「黒潮の海」が圧巻 ジンベイザメやマンタがゆっくり泳いでいる。

・ジンベイザメ

・ジンベイザメ

・マンタ

・マンタ

琉球城蝶々園

・花に集まるオオゴマダラ

・花に集まるオオゴマダラ

国道58号

沖縄本島の西海岸沿いに走る大動脈。特に恩納村には道沿いに多くのホテルが集まっている。嘉手納から浦添、那覇、豊見城にかけては交通ラッシュ時は渋滞気味。

古宇利大橋

古宇利島と屋我地島を結ぶ全長1960mの橋。マップルの沖縄ドライブで「行かなきゃスポット」のNO.1

・古宇利大橋

・古宇利大橋

ビオスの丘

沖縄の自然を満喫できるスポット。25分間の大龍池を巡る船頭の解説付きのクルーズは楽しい。あしびうなー(遊御庭)での山羊や水牛、ミニ豚など動物たちとのふれあい、ビオスホールでの沖縄地方固有の生き物との出会いなど、おすすめの場所です。

・ビオスの丘でのクルーズで見つけた植物

・ビオスの丘でのクルーズで見つけた植物

・ビオスホールの生き物

・ビオスホールの生き物

琉球村

沖縄の文化に触れられるスポット。道ジュネー(沖縄風パレード)、エイサー隊やジュリ馬による踊りが入場者を迎えてくれます。また、村内には本島、久米島、石垣島から移築した民家があります。藍染め、陶芸、シーサーの絵付け体験を楽しむこともできます。

・エイサー踊り

・エイサー踊り

・沖縄の古民家

・沖縄の古民家

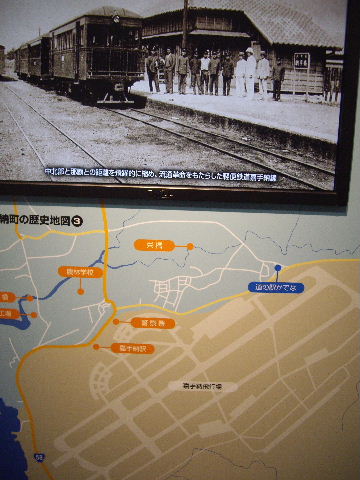

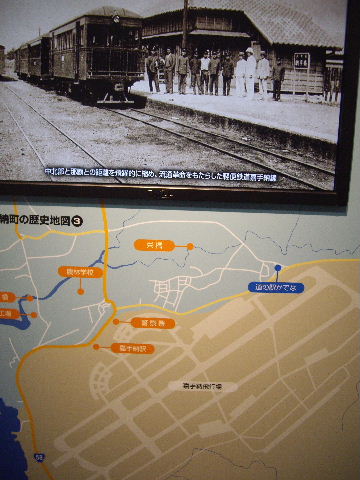

道の駅「かでな」

深夜まで利用できるレストラン。3階は学習展示施設で、戦前の嘉手納町の様子から現在までの移り変わりを知ることができる。昔は、サトウキビ栽培が盛んで那覇からサトウキビ列車が走っていたこと、現在は83パーセントもの土地を米軍が占めていることなどいろいろな情報を得ることができる。4階の展望場からは嘉手納空港から離発着する飛行機を見ることができる。多くの人が写真撮影をしていた。沖縄が基地の島ということを再認識。実際、嘉手納の屋良小学校の周辺を歩いていると、ジェット機の轟音がひっきりなしに聞こえてきた。

・3階学習展示室展示

・3階学習展示室展示

・嘉手納空軍基地の4000m滑走路

・嘉手納空軍基地の4000m滑走路

屋良城跡公園

昔の沖縄の有力者の城が残っている。城郭が残っていてその城の輪郭を偲ぶことができる

惜しいことには、整備が不十分で、説明の看板などを立ててほしいと思った。また、背後の碑が崩れているので直していただけるといいなと思いました。

・屋良城跡

・屋良城跡

沖縄ワールド

沖縄の昔の家を再現。エイサーのショーが見られる。観客はその迫力に息を呑んでいた。

玉泉堂と呼ばれる鍾乳洞がある。そこでは、太古の時代からの鍾乳石や石筍が無数にある。

日本で最も多くの鍾乳石がある天井など珍しい石灰岩地形が見られる。

・玉泉堂

・玉泉堂

・玉泉堂の中で

・玉泉堂の中で

海軍司令部壕跡

日本の沖縄駐留部隊の司令部があったところ。作戦司令部、暗号室、発電室など昔の場所割りが分かる。司令官が自決したときの手榴弾の跡など戦争の無惨な面を感じさせる。

・海軍司令部壕跡作戦本部

・海軍司令部壕跡作戦本部

・海軍司令部壕跡内の発電所

・海軍司令部壕跡内の発電所

新原(みいばる)ビーチ

こちらの海岸では、船に乗り海の中の魚を見ることができる。間近に見るクマノミなどの熱帯魚見たり、違う魚が水の中で仲良くしている様子に感動している乗客がいた。

意味が水面下1.5m、5mと深くなるにつれ水がが澄んでくる。また、青さが増してくる。沖合に出るほど波が荒くなって、船酔いをしてしまいそうだった。

・石灰岩地形の新原ビーチ

・石灰岩地形の新原ビーチ

・新原ビーチ沖合の海中の様子

・新原ビーチ沖合の海中の様子

ひめゆりの塔

沖縄戦で看護要員として動員され亡くなった「ひめゆり学徒隊の慰霊碑」

・ひめゆり学徒隊の慰霊碑

・ひめゆり学徒隊の慰霊碑

第1女子高等学校、女子師範学校の生徒が戦争が激しくなって沖縄南部で負傷した人の看護などを行っていた。米軍の攻撃が激しくなって、その攻撃で、また、終結後、自決して亡くなる生徒が多くいた。その慰霊のために、最終避難地の場所に設けられた。

最終避難地跡にある資料館には、沖縄戦の経緯、ひめゆり部隊の足跡、所持品などが展示してある。戦争の悲惨さが伝わってくる。

・ひめゆり資料館

・ひめゆり資料館

平和記念公園

広大な敷地。戦没者を追悼する式典が行われるところ。戦争の悲惨さを伝える資料館がある。

・広大な敷地の平和記念公園

・広大な敷地の平和記念公園

対馬丸記念館

昭和19年疎開する沖縄県民、とりわけ学童集団疎開の子ども達を乗せて8月21日に那覇港を出航した船が翌22日夜10時過ぎにアメリカ潜水艦ボーフィン号によって沈められてしまいます。乗船者1788名の内、約8割の人が海底へ消えてしまいました。この中に775名の学童が含まれています。この多くの子ども達が亡くなった悲しい出来事を風化させないためにこの記念館ができました。

・対馬丸記念館

・対馬丸記念館

・対馬丸記念館内の展示

・対馬丸記念館内の展示

ジュンク堂書店

那覇市牧志1丁目国際通りから東に向かって行ったところにある大型書店。1階は雑誌・実用書・文芸・文庫・地図、2階は人文・自然・コンピュータ・沖縄関係など、3階は児童・語学・洋書・芸術・コミック・学習参考書ががあります。とくに2階に沖縄関係のコーナーは、多くの沖縄関係の本を揃えています。

・ジュンク堂書店

・ジュンク堂書店

牧志公設市場

1階は海産物、お土産品などを販売しているお店がたくさんあります。2階には多くの食堂があります。食堂では新鮮な魚の幸を手頃な値段で賞味できます。お昼時には大勢のお客で賑わっています。

・牧志公設市場

・牧志公設市場

沖縄での買い物

地図

沖縄県(1:96,000)「福岡人文社」800円+税

普通発売されているものより小縮尺

那覇市(都心部 1:5,000 全域図 1:1、2000)「福岡人文社」695円+税

沖縄を知る本

中田真二、高橋一正、中田広二「地図で旅する日本の世界遺産『琉球王国のグスク』」東京地図出版、2008年

沖縄歴史研究会「琉球・沖縄の歴史と文化(高等学校)」東洋企画、2010年

首里城公園友の会「子どものための首里城いろいろ知識」海洋博覧会記念公園管理財団、2008年

上里隆史「オモシロ琉球・沖縄史」角川ソフィア文庫、2011年

沖縄の平和・戦争関係の本

沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓会「ひめゆり 平和への祈り[沖縄戦から65年]」、2010年

「自己紹介」のページへ

・龍樋

・龍樋 ・龍樋

・龍樋 ・清からの金印

・清からの金印 ・王の座椅子とその周辺

・王の座椅子とその周辺 ・ジンベイザメ

・ジンベイザメ ・マンタ

・マンタ ・花に集まるオオゴマダラ

・花に集まるオオゴマダラ ・古宇利大橋

・古宇利大橋 ・ビオスの丘でのクルーズで見つけた植物

・ビオスの丘でのクルーズで見つけた植物 ・ビオスホールの生き物

・ビオスホールの生き物  ・エイサー踊り

・エイサー踊り  ・沖縄の古民家

・沖縄の古民家  ・3階学習展示室展示

・3階学習展示室展示  ・嘉手納空軍基地の4000m滑走路

・嘉手納空軍基地の4000m滑走路  ・屋良城跡

・屋良城跡  ・玉泉堂

・玉泉堂  ・玉泉堂の中で

・玉泉堂の中で  ・海軍司令部壕跡作戦本部

・海軍司令部壕跡作戦本部 ・海軍司令部壕跡内の発電所

・海軍司令部壕跡内の発電所 ・石灰岩地形の新原ビーチ

・石灰岩地形の新原ビーチ  ・新原ビーチ沖合の海中の様子

・新原ビーチ沖合の海中の様子  ・ひめゆり学徒隊の慰霊碑

・ひめゆり学徒隊の慰霊碑  ・ひめゆり資料館

・ひめゆり資料館  ・広大な敷地の平和記念公園

・広大な敷地の平和記念公園  ・対馬丸記念館

・対馬丸記念館  ・対馬丸記念館内の展示

・対馬丸記念館内の展示  ・ジュンク堂書店

・ジュンク堂書店  ・牧志公設市場

・牧志公設市場