「水都」大垣で見つける

私はよく大垣市を訪れます。大垣市は人口16万人あまりの西濃地方の中心都市です。交通の要所で、鉄道で東海道本線が東西に走り、道路では国道21号が東西に、国道258号が南北に、名神高速道路が南部を走っています。

また、瑞穂市との境を揖斐川、市内を水門川、杭瀬川が流れ、水が豊富で「水都」と呼ばれています。歴史上では、松尾芭蕉の「奥の細道」むすびびの地として有名です。また、関ヶ原の合戦では、大垣城が西軍石田三成の本拠地となったり、赤坂の勝山(旧岡山)東軍徳川家康が陣をしいたりしました。

主な項目

大垣についての情報リンク先

スイトピアセンター

文化会館、学習館からなっています。文化会館の文化ホールは、固定席が602席あり講演、演奏会などが催されています。また、学習館には水のパビリオン、コスモドーム(プラネタリウム)、こどもサイエンスプラザ(科学館)があり、休日には家族連れでにぎわっています。また、同じ敷地内に大垣市の図書館があります。市内の文化施設を集めたところとなっています。(平成21年10月12日)

大垣城

本丸、二ノ丸址は大垣公園として整備されている。江戸時代の1635年(寛永12年)に戸田氏鉄が城主となって以降、明治に至るまで大垣藩戸田氏の居城となった4層4階建ての城。昭和20年に7月の戦災で焼失したが、昭和33年から1年かけて天守閣が復元された。1階は関ケ原合戦と大垣城に関する展示コーナー、2階は武士と庶民の文化や生活に関する展示コーナー、3階はオープンスペース(休息室)、4階は展望室となっている。

(平成21年10月12日)

・大垣城

・大垣城

・大垣城から西を望む

・大垣城から西を望む

場内にはいる。1階受付には大垣城や美濃路の歴史など多くの小冊子が購入できるようになっている。2階は関ヶ原の戦いについて、徳川家康と石田三成の状況がよく分かるようパネル展示されている。武具、戦いの陣形に関するコーナーもあり、おもしろい。(平成21年10月31日)

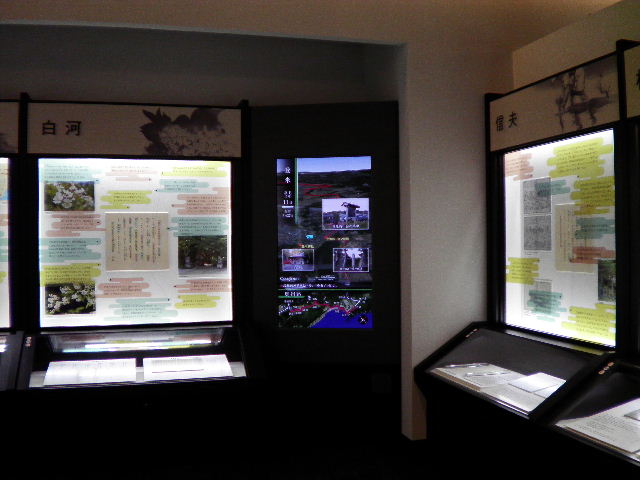

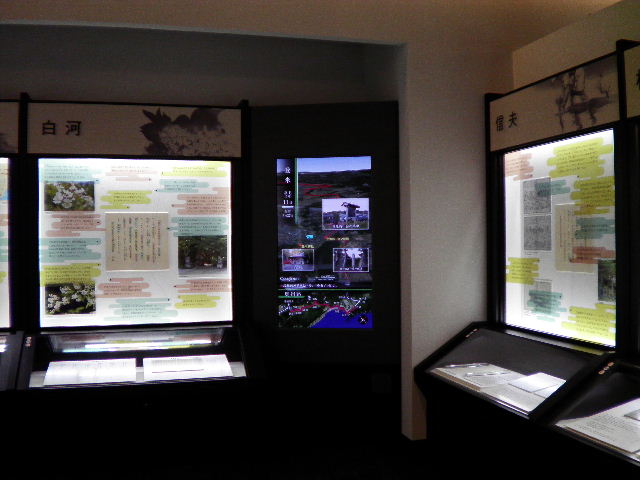

大垣市情報工房

ソフトピアジャパンの中にある。ソフトピアジャパンは1996年に岐阜県大垣市東部に誕生した中部圏の一大IT拠点です。IT企業を集積した情報産業基地として、約140社、1,900人(H19.12月現在)が働くIT拠点。その東の一画にあるのが「大垣市情報工房」です。ここにある交流サロンには、インターネットが無料で利用できる交流コーナー、デジタル作品の制作が有料(一般は1時間220円)で利用できる創作コーナー、西美濃見どころプラザでは、大垣の日本

一の産業が紹介されていている。ここに来ると、大垣は「IT都市」ということが分かります。

(平成21年10月24日)

金生山化石館

大垣市美濃赤坂にある。中山道赤坂港会館を西側に進んでいくと右側に案内表示がある。車でも行くことができるが、急な坂道。ここは、化石研究に生涯を捧げた故熊野敏夫先生の業績と化石標本を展示・保存するために、昭和38年に設立。平成8年に大垣市に移管された。金生山は、地質学者の脇水鉄五郎(大垣市出身)が赤坂金生山石灰岩分層配布図作成により日本の古生物・地質学のメッカとなった所。金生山からは、古生代ペルム紀(約3億年前~約2.5億年前)の示準化石となっているフズリナが見つかる。化石館はその南に位置している。2階に入り口があり、金生山のできる様子、岐阜県の古生代、中生代、新生代のときの様子などを紹介している。1階はたくさんの化石や岩石の展示、石灰岩の採掘から製品まで流れについて説明している。冊子「金生山ー空と海と石」(大垣市文化保護協会発行)を700円で販売している。この本から金生山の歴史、産出する化石のことが分かる。金生山から20mほど登ったところでも、フズリナを含んだ石灰岩を見つけることができる。入場料は一般100円、高校生以下は無料。(平成21年10月24日)

・金生山化石館

・金生山化石館

・館内のフズリナ展示

・館内のフズリナ展示

赤坂港会館

国道21号線大垣熊野町の信号を北の方に曲がりしばらく行ったところにある。ここ赤坂港は、昔、石灰岩を名古屋や桑名に運んだ船が出発したところ。最盛期には536艘の船を数えたとのこと。この赤坂港の西にあるのが赤坂港会館。この会館は、この地の西の中山道と谷汲街道の交差点角にあった明治時代に建てられら警察派出所を移築したもの。わたしが訪れたとき、ここを管理されている方が赤坂の見所(赤坂港の歴史、金生山のこと、和宮御降稼行列のこと、徳川家康が陣をしいた勝山)を話して下さった。(平成21年10月24日)

大垣市郷土館

丸の内2丁目にある。大垣公園の西側にある。展示物では、大垣城の城郭模型、藩主戸田氏鉄が着用していたといわれている甲冑、関ヶ原合戦図屏風(複製)など見所が多い。入場料は一般100円。火曜日が休館日。一階受付付近に大垣市に関する本を販売している。私は、ここで、「文教のまち大垣」と「郷土大垣の輝く先人」の2冊セットを購入(ハードカバーの厚い本、2冊で1000円とお得)(平成21年10月31日)

奥の細道むすびの地記念館

大垣市馬場町の総合福祉会館内にある。館内には芭蕉の旅した場所を示した日本地図、松尾芭蕉と谷木因の再会場面の立体像、木因の使っていた硯箱などの見所がある。入場は無料。年中無休(年末年始を除く)(平成21年10月31日)

船町港跡

大垣市船町の水門川沿いにある。「奥の細道むすびの地」記念館のすぐ南にある。再現された船、夜に通行する船の目印となるよう住吉燈台がある。水門川は大垣と桑名を結ぶ人と物資を運ぶ重要なルート。奥の細道の旅を終えた松尾芭蕉は、ここ船町港から桑名に出た。(平成21年10月31日)

大垣市守屋多々志博物館

大垣市郭町交差点北東にある。大垣市に生まれた画家。1954年からのイタリア留学中、5000枚にも渡るスケッチを残した。この美術館で鑑賞することができる。また、郷土ゆかりの松尾芭蕉、戸田伯爵極子に関わる絵画も展示されている。わたしが訪れたとき、館内の人が親切にお話してくださいました。(平成21年10月31日)

史跡美濃国分寺跡

大垣市青野町にある。約1300年ほど前、聖武天皇の詔勅により建立された美濃国分僧寺の跡。昭和49年から昭和56年にかけて環境整備事業を行った。構造が明らかになった基壇はできる限り忠実に復元された。また、寺跡全域を史跡公園とし、市民の憩いの場となっている。(平成21年11月3日)

大垣歴史民俗資料館

大垣市青野町にある。史跡美濃国分寺跡から発掘された出土品が展示され、判明した寺跡の全貌を公開している。また、大垣地方の石棺、銅鐸土器などの考古資料や農具、わら細工、竹細工などの民俗資料も紹介している。入場料は一般100円(平成21年11月3日)

大垣市輪中館

大垣市入方町にある。養老鉄道友江駅のすぐ西にある。ここで、西濃にある輪中のことが分かる。輪中がどのようにしてできたか、輪中に住む人々の生活はどうであったか、洪水との戦いに努力した人々のことなど、テーマごとに分かれていて、分かりやすく説明されている。入場料は無料(平成21年11月21日)

・輪中館外観

・輪中館外観

・輪中館内部の展示

・輪中館内部の展示

大垣市輪中生活館(旧名和邸)

大垣市入方町にある。輪中館のすぐ北西、歩いても5分とかからない距離にある。ここには母屋、住居式水屋(洪水の時生活する家屋)、土蔵式水屋(洪水に備え、家宝、家財道具などが収納される)などがある典型的な輪中建築物。母屋では、ハレの日の食事、輪中地域の農具、蒸気アイロンなどの日用品が展示してあった。入場料は無料(平成21年11月21日)

・母屋

・母屋

・生活館にあった農具

・生活館にあった農具

墨俣一夜城

大垣市墨俣町墨俣にある。城のすぐそばを長良川、天王川、犀川が流れる。木下籐吉郎(豊臣秀吉)が一夜にして築いた城。この城築が天下人として上りつめるきっかけとなった。1階は墨俣の歴史、自然について展示。2階は一夜城構築から稲葉山城攻めまで。3階は築城後の戦いから天下統一まで。4階は竹村直人、山田 昌など著名な方が話す秀吉と一夜城についてのパネル展示、また、直木賞作家の豊田 穣の愛用品などの展示を行っている。5階は西に伊吹山、北に岐阜城(稲葉山城)、西南に鈴鹿山脈が臨める展望室となっている。入場料は大人200円。(平成21年11月21日)

・一夜城全景

・一夜城全景

・一夜城2階にある音声の出る展示

・一夜城2階にある音声の出る展示

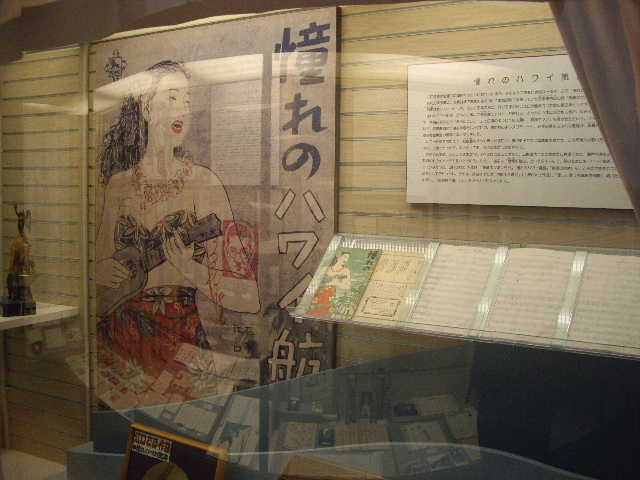

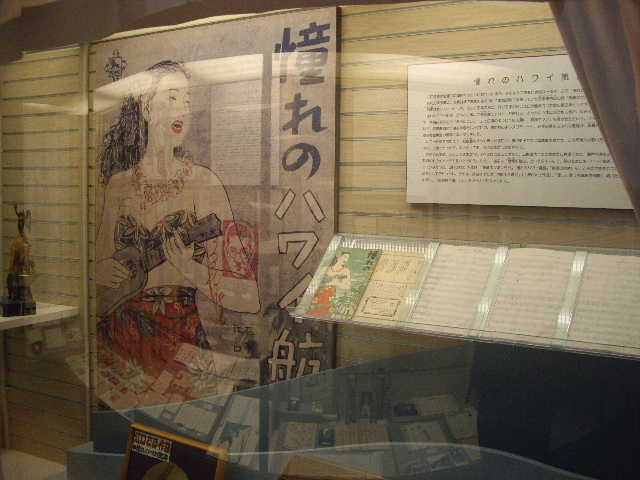

江口夜氏詩記念館

大垣市上石津町下山にある。近くには水嶺湖があり風光明媚な地。この記念館は入場無料だが、館内には夜詩のつくった曲が流れたり、夜詩の作った曲「憧れのハワイ航路」の古いレコードジャケットや夜詩が世界1周に出かけたときのパスポートが展示されているなどその内容に豊かさを感じます。(平成22年1月17日)

・江口夜氏詩記念館内の展示

・江口夜氏詩記念館内の展示

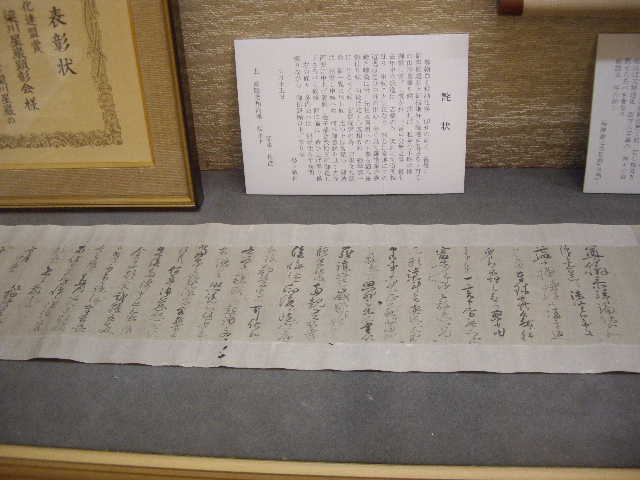

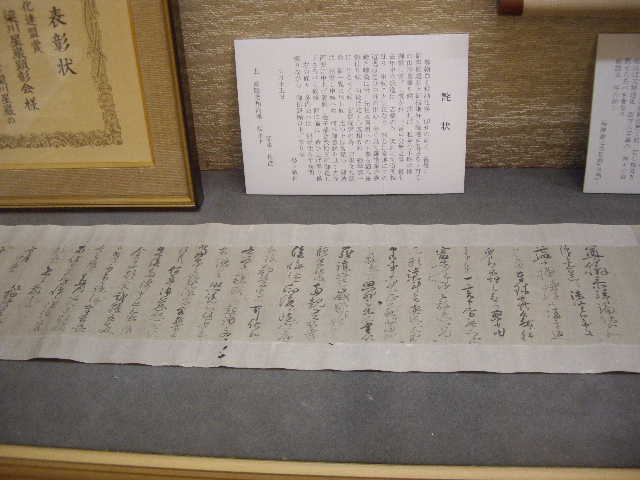

梁川星巌記念館

大垣市曽根町の華渓寺内にある。入り口付近に水都らしく自噴水がある。星巌は幕末の漢詩人、勤皇思想の人。館内に入って正面に梁川星巌と張紅蘭の肖像画がある。

また、星巌自筆の証文、星巌の西国への旅路を示した地図など館内展示は、見応えがある。館のすぐ北には大きな池がり、伊吹山を望むことができる曽根公園がある。(平成22年1月24日)

・梁川星巌記念館内の展示

・梁川星巌記念館内の展示

平林荘跡

大垣市西部の長松町スーパーマーケットヤオセイの北にある。江戸時代の蘭方医である飯沼慾斎が30年に渡って植物を研究した別荘跡。慾斎は日本で初めて科学的植物図鑑をつくった。跡地の中には植物とその名札が提示されていて、今なお、そのなごりが感じられる。(平成22年2月14日)

・平林荘跡入り口

・平林荘跡入り口

・平林荘内の植物展示

・平林荘内の植物展示

弘法の井戸

大垣市西部の十六町にある。「十六町」の信号の南にある。昔、弘法大師が、諸国行脚の途中、この地の人々が水に困っていたのを聞き、持っている杖で大地を突いたら、水がわき出たと言われている。写真のように新しく整備されてる。(平成22年2月14日)

・最近の弘法の井戸

・最近の弘法の井戸

十六輪中

十六輪中は規模は小さいが、大垣市の中で輪中の形を最もよく見ることができるところ。(平成22年2月14日)

・十六輪中

・十六輪中

輪中内の典型的な建物「大橋家」

「大橋家」は、大垣市南部の浅草町にある。この地方で典型的な輪中建築。写真のように洪水に備え、盛り土している建物が敷地内にいくつか見られる。(平成22年2月14日)

・大橋家の輪中建築物

・大橋家の輪中建築物

鵜森伏越樋跡

大垣市南部横曽根町にある。昔、大垣輪中内にたまった水をこの伏越樋を通して輪中の外の川に放出された。この碑は草むらの陰に隠れていて、なかなか見つからなかった。2回目でようやく見つかった。(平成22年2月14日)

・鵜森伏越樋跡

・鵜森伏越樋跡

ハリヨ生息地

大垣市西之川町にある。池とそこから流れる用水がある。掲示板にはハリヨの説明がされていてよく整備されている。ハリヨは背・腹・臀にとげを持ち、繁殖期には美しい婚姻色になり巣を作る。夏の水温が20度に満たない地域に生息する。(平成22年3月28日)

安楽寺

寺の所領である岡山(勝山)は関ヶ原の戦いでは徳川家康が陣をしいたところ。展望台が頂上にある。頂上へ行く途中には、石門心学を学んだ久世友輔の石墓がある。また、赤穂城の無血開城に力をそよいだ戸田権左衛門の墓があった。(平成22年3月28日)

大塚古墳

大垣市昼飯町にある前方後円墳。長さ140m、後円部88m、前方部幅52mで、県下最大。(平成22年3月28日)

粉糠山古墳

大垣市青墓町にある前方後方墳。長さ100m、前方部1辺50m、後方部1辺50m。調査で葺石、埴輪が確認された。4世紀後半から5世紀初頭にかけて築造されたものと考えられている。(平成22年3月28日)

お茶屋敷跡

大垣市赤坂町にある将軍専用の宿舎の遺構。当時の城郭をしのぶ土塁や空濠が残る。ぼたん園としても知られている。(平成22年3月28日)

赤坂宿

大垣市赤坂町にある。中山道69次の57番目の宿場町として栄え、本陣・脇本陣が置かれたここを起点に谷汲巡礼街道があり、道標が建っている。和宮降稼の時には54軒が「嫁入り普請」が行われた。(平成22年3月8日)

八幡神社

大垣市加賀野にある。ここにある自噴井は、きれいな水が深さ136mから湧き出ている。その水を求め、多くの人が来ている。平成20年には「平成の名水100選」に選ばれる。

また、ここは、後藤 祐乗(1440~1513)の生誕地。足利将軍第八代義政に仕え、刀剣の装飾(彫金)を作った。その技は精巧にしてみな生きている様に見えたと言われている。また、噂は、花園天皇のお耳にも達し、宮中神秘の宝剣の装具を行った。永正九年五月七日73歳で没した。また、ここは、市内に残る数少ないハリヨの生息地でもある。(平成22年3月15日)

・加賀野八幡神社の自噴井

・加賀野八幡神社の自噴井

・加賀野ハリヨの生息地

・加賀野ハリヨの生息地

杭瀬川スポーツ公園

大垣市西部にある。この公園は、広いサッカー場や野球場がる杭瀬川右岸の河川敷に広がるスポーツ公園で、大垣の市街地に近いことから、野球やサッカーの好きな人が集う大垣市民の憩いの場となっています。巨大な橋桁の下は日かげになり、休憩によい。(平成22年11月1日)

ソフトピアジャパンセンタ-

大垣市加賀野にある。平成8年6月オープンした。屋上のタワー部分を含めると95m。建築家黒川紀章の設計。3階のメディアプラザは情報科学の原理が、ゲームを通して学ぶことができる。13階展望室からは、市内はもとより東側は岐阜方面、愛知県尾張一宮の138タワー、北側は金生山、西側は養老山地、伊吹山が望める。素晴らしい景色に目を見張ることでしょう。(平成23年3月日)

・ソフトピアジャパンセンタ-の1階ロビー

・ソフトピアジャパンセンタ-の1階ロビー

・ソフトピアジャパンセンタ-13階展望室から 方面を望む

・ソフトピアジャパンセンタ-13階展望室から 方面を望む

大垣検定

第3回「芭蕉と出会う街大垣検定」が平成23年2月27日(日)午後2時から3時まで行われた。大垣市の歴史、産業、現在の市で話題になっていること、観光名所など50問の出題。市内外の人が大垣市のことを知る大変良い機会に思える。(平成23年3月20日)

枡

大垣市は枡の生産量が年間200万個を超え、全国シェアの80%をしめるという町です。枡の材料になる

ヒノキの産地木曽や東濃に近いことから枡づくりが盛んになったといわれている。(平成23年3月21日)

大垣祭り

5月14日(土)、15日(日)、初夏の大垣市街を彩る「大垣祭り」が開催されました。14日の3時ごろ、駐車場を出てすぐ山車が町内から出ていく場面に遭遇した。近くの人が紋付き袴姿で現れた。少し歩いて、歩行者天国となった祭り会場は大勢の人でにぎわっていた。「神楽やま」を先頭にして数台の「やま」が列を作り祭りの準備をしていた。この大垣祭りは大垣城下の総氏神であった

八幡神社が10万石初代藩主戸田氏鉄によって再建された折、城下18鄕が喜びを感謝し、御輿を寄進した。その御輿を曳き出したのが始まりとされている。現在、修復や復元したもの、購入したものを合わせて11両が現存している。

元気ハツラツ市

毎月第一日曜日に駅前の高屋町交差点から郭町の間を歩行者天国にして行われる。フリーマーケット、市内の高校の演奏や出店、上石津町の農産物販売、ストリートパフォーマンスなど楽しい催しがいっぱい。当日は、大勢の人でにぎわっている。商店街活性化につながっている。

(平成23年6月5日)

ひまわりランド

平成23年8月21日(日)、榎戸町にある西美濃ひまわりランドを見に行く。今年は、市の北部、榎戸町で行われていた。このあたりには、美濃国分寺や古墳が近くにある。また、金生山という石灰岩が採掘されている山が北に見ることができる。

広い休耕田に、無数のひまわりが東を向いて、花を咲かせていた。それを見ると、その姿に目を見張ることでしょう。開花予定時期は8月20日(土)~31日(日)の予定。

・無数のひまわり

・無数のひまわり

石引神社

大垣市の北部を車で走っていると、石引神社という名前の神社が目にとまった。

・鳥居と石引神社

・鳥居と石引神社

どんな神社か、町の人に聞いてみると、昔、ここから石を切り出して運ぶとき、この神社を造ったとのこと。

実際は、江戸時代初期に大垣藩主松平定綱が大垣城の石垣に使う石を現在地付近から採取し、杭瀬川から大垣城内へ石を運んだ記念に「石引神社」と呼ばれるようになったとのこと。(weblioより引用)

・線路と石切場

・線路と石切場

この神社で面白いなと思ったことは、神社敷地内を西濃鉄道市橋線が走っていること。私が訪れたときは、誰もいなかったが、朝の2回ほどの石灰岩運搬の列車運行時には鉄道ファンが集まることがあるとのこと。近くに石灰岩切り出し場が見えるどこか懐かしい風景だった。

・踏切で

・踏切で

奥の細道むすびの地記念館

大垣市船町に設けられた観光・交流館、松尾芭蕉を知る芭蕉館、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した5人の先賢の偉業を紹介する先賢館の3館よりなる。大垣の名物や大垣を紹介する書籍は観光・交流館で購入できる。松尾芭蕉に関しては、200インチのスクリーンで芭蕉がたどった「奥の細道」で訪れた名所・旧跡をまるで現地に行ったように立体的に紹介している。この館のメインとなっている。

3D映像で見たものを次の常設展示室で資料・映像で確かめることができる。なお、館の北には広い駐車場が用意されているのでマイカーで訪れる人にも便利である。この「奥の細道むすびの地記念館」が出来て、大垣を知る観光名所がまた一つ増えたのはうれしい。

・奥の細道むすびの地記念館

・奥の細道むすびの地記念館

・常設展示室

・常設展示室

・館内にある移築した「無何有荘(大醒しゃ)」(大垣藩の藩老小原鉄心の別荘)

・館内にある移築した「無何有荘(大醒しゃ)」(大垣藩の藩老小原鉄心の別荘)

食事

ミュージックジャーナル: 大垣市中川町にあるにある。バイキング形式でご飯、パン、揚げ物、煮物、デザート、飲み物もあって料金が大人1人800円とお得。(平成22年4月4日)

大垣名物

柿羊羹:槌谷の柿羊羹は創業から250年。富有堂上蜂屋など優れた柿を取り入れ、乾し、練った琥珀色の羊羹。竹を容器とする雅趣をたたえたお菓子。

・柿羊羹

・柿羊羹

水まんじゅう:金蝶園の水まんじゅうが有名。水の中に並べられるその涼しげな姿は大垣の夏の風物詩となっている。本くず、本蕨、こしあんを材料とする。

・水まんじゅう

・水まんじゅう

みそ入り大垣せんべい:創業安政10年、150年間親しまれてきている煎餅。甘みがまろやかで歯ごたえのある煎餅。

・みそ入り大垣せんべい

・みそ入り大垣せんべい

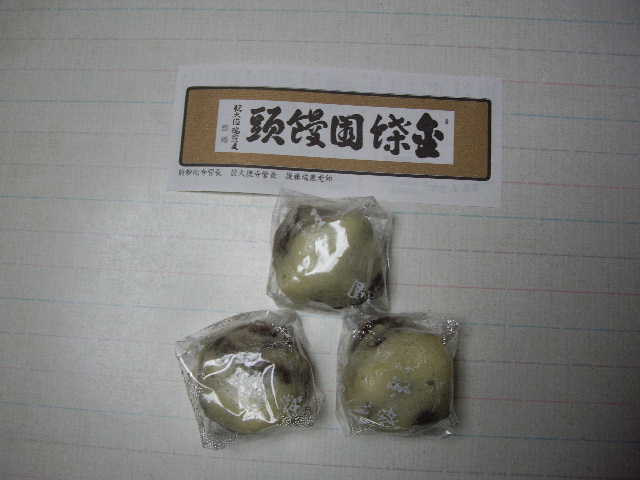

金蝶園饅頭:創業寛政10年来、金蝶園園総本家が良質な地下水を使い、アンを酒種で包む独特の製法でつくっている饅頭。大垣の名物。

・金蝶園饅頭

・金蝶園饅頭

戸谷あられ:大垣市三本木にある。創業は昭和24年。大垣の地下水、高山産の餅米を主に使ってつくっている。餅米を丸のまませいろで蒸す「丸粒蒸し」、臼と杵を使った昔ながらの餅つき法とこだわっている。できあがった餅は冷蔵した後、3~7日間かけて乾燥させる。食べたとき、生地がふっくらとしておいしかったです。昭和43年には全国菓子博覧会で総理大臣賞、昭和59年には名誉無鑑査賞を受賞したとのこと。

・購入したあられ

・購入したあられ

大垣市郊外編

養老町

養老ミート:通称「焼き肉街道」にある。おいしい焼き肉が食べられる「司」というお店、肉の販売店などがある。遠く他府県から訪れる人も多い。

垂井町

南宮大社 :国道21号線御所野交差点南にある。広い境内には本殿、拝殿、楼門など、朱塗りの華麗な神殿建築が連なっている。

海津市平田町

お千代保稲荷 :国道458号線 の交差点から東に入ったところにある日本三大稲荷の一つ。「おちょぼさん」の愛称で親しまれている。参道には漬け物、川魚など100店あまりのお店が軒を連ねている。

不破郡関ヶ原町

関ヶ原ウォーランド :国道365号線「玉」の交差点南にある。こちらで目を惹くものはコンクリート像でできた関ヶ原の合戦の再現の場面。徳川家康を中心とする東軍、石田光成を中心とする西軍が、史実の基づいて配置されている。その構造物には驚かされる。また、合戦資料館では、関ヶ原の合戦の様子をパネルを使い説明してくれるコーナー、合戦の戦況、合戦後の大名の処遇などを示した展示などがある。甲冑資料館には、当時使用していた武具や鉄砲を再現し展示していました。ここは関ヶ原の合戦を知る素晴らしい場所と思います。(平成23年5月7日)

養老郡養老町

養老の滝 :号線の交差点南にある。養老の滝は、 代元正天皇のとき、滝の効能を聞き、この滝を訪れた。滝の水を すると病が癒え、体の具合が良くなった。そこで、天皇は、元号を養老と改めた。この滝のいわれが分かった。(平成23年5月 )

このページのトップへ

「自己紹介」のページへ

・大垣城

・大垣城 ・大垣城

・大垣城 ・大垣城から西を望む

・大垣城から西を望む ・金生山化石館

・金生山化石館 ・館内のフズリナ展示

・館内のフズリナ展示 ・輪中館外観

・輪中館外観 ・輪中館内部の展示

・輪中館内部の展示 ・母屋

・母屋 ・生活館にあった農具

・生活館にあった農具 ・一夜城全景

・一夜城全景 ・一夜城2階にある音声の出る展示

・一夜城2階にある音声の出る展示 ・江口夜氏詩記念館内の展示

・江口夜氏詩記念館内の展示 ・梁川星巌記念館内の展示

・梁川星巌記念館内の展示 ・平林荘跡入り口

・平林荘跡入り口 ・平林荘内の植物展示

・平林荘内の植物展示 ・最近の弘法の井戸

・最近の弘法の井戸 ・十六輪中

・十六輪中 ・大橋家の輪中建築物

・大橋家の輪中建築物 ・鵜森伏越樋跡

・鵜森伏越樋跡 ・加賀野八幡神社の自噴井

・加賀野八幡神社の自噴井 ・加賀野ハリヨの生息地

・加賀野ハリヨの生息地 ・ソフトピアジャパンセンタ-の1階ロビー

・ソフトピアジャパンセンタ-の1階ロビー ・ソフトピアジャパンセンタ-13階展望室から 方面を望む

・ソフトピアジャパンセンタ-13階展望室から 方面を望む ・無数のひまわり

・無数のひまわり ・鳥居と石引神社

・鳥居と石引神社 ・線路と石切場

・線路と石切場 ・踏切で

・踏切で ・奥の細道むすびの地記念館

・奥の細道むすびの地記念館 ・常設展示室

・常設展示室 ・館内にある移築した「無何有荘(大醒しゃ)」(大垣藩の藩老小原鉄心の別荘)

・館内にある移築した「無何有荘(大醒しゃ)」(大垣藩の藩老小原鉄心の別荘) ・柿羊羹

・柿羊羹 ・水まんじゅう

・水まんじゅう ・みそ入り大垣せんべい

・みそ入り大垣せんべい ・金蝶園饅頭

・金蝶園饅頭 ・購入したあられ

・購入したあられ