滋賀で見つける

主な項目

琵琶湖及び世界の淡水湖、淡水魚に関する連絡先

長浜観光についての連絡先

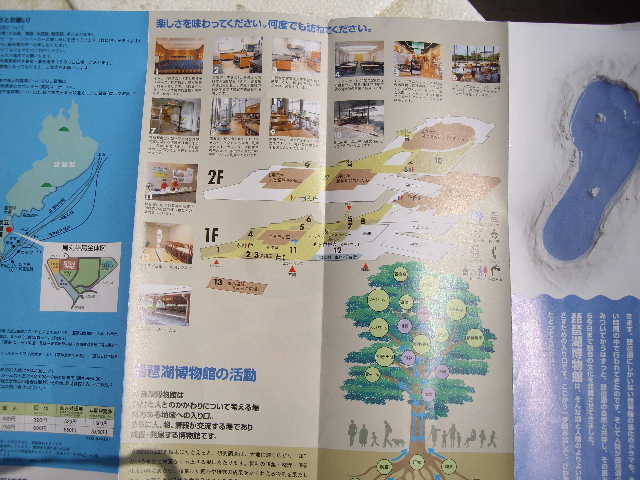

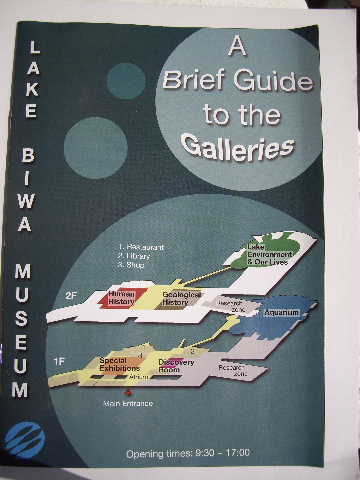

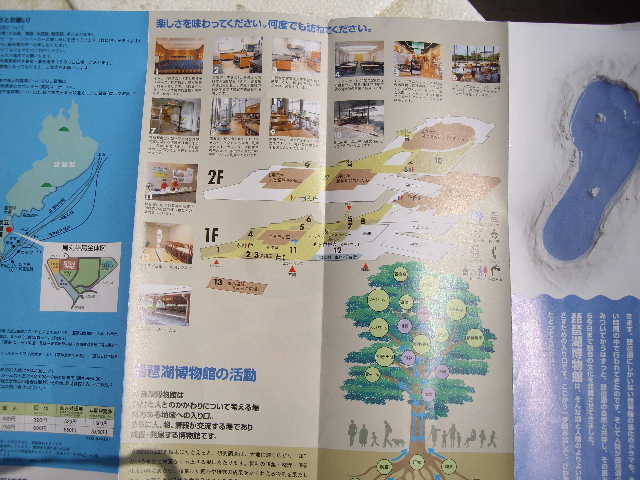

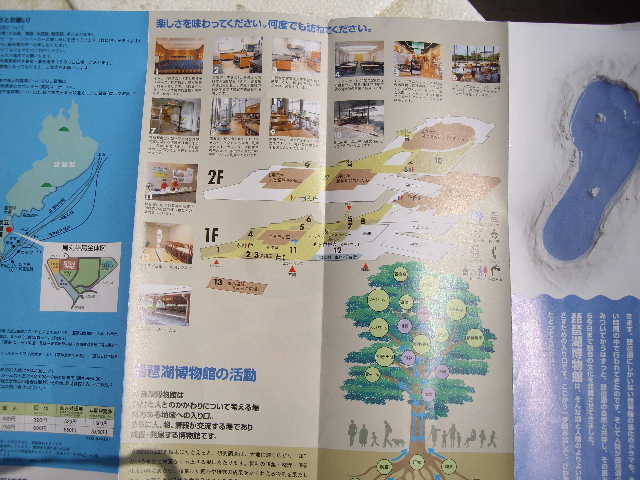

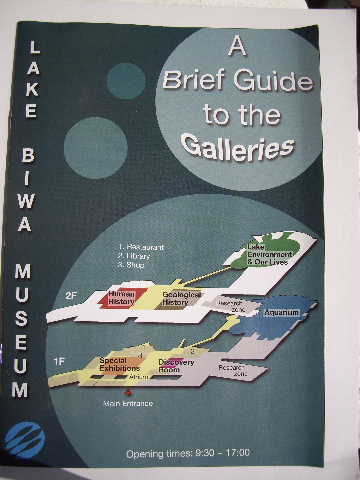

琵琶湖博物館

5月1日(土)長浜から国道8号線を南下し、4時頃琵琶湖博物館に到着。入場料は大人1人750円。閉館に近い時間とあって、1階の淡水の生き物たちの展示室を見る。日本の淡水魚(ナマズ、鮎、イワナなど)がその環境に合わせ、水槽ごとに多く展示されている様子は、他の水族館に無い特色。また、カイツブリなどの鳥が水の中でどんな様子か水槽を通してみられるのにも驚き。タンガニーカ湖(タンザニア)、五大湖(アメリカ合衆国)、チチカカ湖(ボリビア)、バイカル湖(ロシア)、洞庭湖(中華人民共和国)のでき方、現在の様子の展示も見応えがある。わずかな時間だったので、あらためて、訪れたいと思った。

(2010年5月1日)

・日本語パンフレット

・日本語パンフレット

・英語パンフレット

・英語パンフレット

黒壁スクエア

江戸時代から明治時代の和風建造物がある町並みとその古建築を活用した美術館、ギャラリー、ガラス工房等の文化施設、レストラン、カフェ等が集積するエリア。また日本最大のガラス芸術の展示エリアとして知られる湖北随一の観光スポットである。

この区域内にある「文泉堂」という書店では、滋賀県に関する地方誌関係の書籍が豊富に揃っている。

・昔風の町並み

・昔風の町並み

・黒壁スクエアにあるお店

・黒壁スクエアにあるお店

長浜城

古くは今浜城と呼ばれていたが、羽柴秀吉がこの地に城を築き、長浜城と改めた。賤ヶ岳の戦いでは、この城を根拠地として大勝した。現在の長浜城は昭和58年(1983年)再興された天守閣。2階は湖北の歴史、秀吉についての展示、3階は小堀遠州、国友鉄砲鍛冶に関する展示、5階は、湖北の名勝などが見渡せる展望台となっている。

・長浜城外観

・長浜城外観

・長浜城展望台から眺める

・長浜城展望台から眺める

国友町

国友は天文13年将軍足利義晴から鉄砲生産を命じられ、村内で分業して作られた。「国友」は、火縄銃のブランド名でもあった。ここで作られた鉄砲を織田信長が大量に購入し、三河国長篠設楽原の戦いで武田勝頼の軍勢に勝利し、その後の合戦の様相を変えることとなった。

・国友鉄砲の里資料館

・国友鉄砲の里資料館

・資料館内の鉄砲製造過程の展示

・資料館内の鉄砲製造過程の展示

・資料館の周辺

・資料館の周辺

近江高島市(平成23年6月18日(土)に訪れる)

マキノ・今津・新旭・安曇川・高島・朽木の高島郡5町1村が合併して、広域の高島市になる。高島市の北部の今津には港がある。この港から竹生島に向けフエリーがでている。竹生島は琵琶湖でで2番目に大きな島。乗船しようとしたが、天気が悪かったので、後日に。

・今津港

・今津港

今津

「琵琶湖周航の歌」資料館:この資料館は、一見に値します。この歌が、旧制三高の小川太郎が、クルー仲間に披露したのが始まり。この資料館で「琵琶湖就航の歌」の楽譜を購入することができる。この曲は、滋賀県を代表する曲でもある。

・「琵琶湖周航の歌」資料館の中

・「琵琶湖周航の歌」資料館の中

「ヴォーリス」資料館:ウィリアム・ヴォーリス(1880〜1964)は、アメリカから来て日本に帰化。戦時中は軽井沢に疎開。学生時代に習った建設設計技術を活かし、生涯1600件あまりの建設設計を手がけた。資料館のすぐ西方に、日本キリスト教会今津教会、旧今津郵便局がある。

・ヴォーリス資料館の様子

・ヴォーリス資料館の様子

・ヴォーリス設計のキリスト教会

・ヴォーリス設計のキリスト教会

・ヴォーリス設計の今津郵便局

・ヴォーリス設計の今津郵便局

安曇川

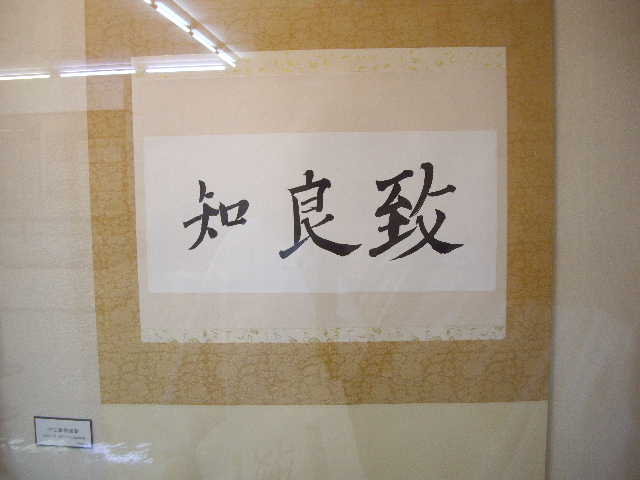

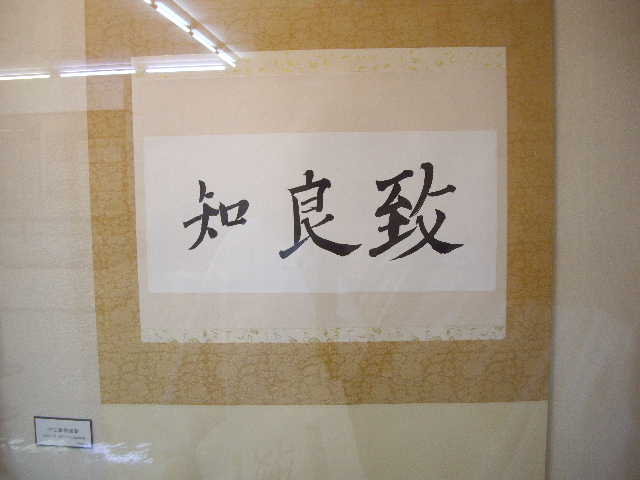

中江藤樹記念館

江戸時代の儒学者。数多くの徳行により「近江聖人」ととたたえられている中江藤樹について知ることができる記念館。氏の着ていた着物、「致良知」の自筆文字、友人にあてた書簡など豊富な資料が展示されている。

・中江藤樹記念館内にある藤樹の衣類

・中江藤樹記念館内にある藤樹の衣類

・中江藤樹記念館内にある自筆の文字

・中江藤樹記念館内にある自筆の文字

陽明園

王陽明の生地中国浙江省と余陽明の生地中国浙江省と余よう市との友好交流のシンボルとして建設された中国式庭園。建築資材はほとんど中国から輸入したもの。

・陽明園

・陽明園

そのほか

中江藤樹が住んでいた藤樹書院がある。書院には光格天皇からいただいた「徳本堂」が正面に飾られ、自分の著書や、遺品の数々が展示されている。

・藤樹書院の表示

・藤樹書院の表示

また、中江藤樹の墓所がその近くにある。

・中江藤樹の墓所

・中江藤樹の墓所

東近江市(平成23年7月10日(土)に訪れる)

五個荘(ごかしょう)

司馬遼太郎『歴史を紀行する』(1976 文春文庫)のp.59に五個荘の近江商人の記述があった。五個荘のでは、「どの家も豪壮な構え」とあった。また、五個荘の商人は、京都、大阪、江戸に店をもっているが、それらの見せに送り込む丁稚はかならずこの五個荘にあつめて寄宿訓練をし…」とあり、ぜひその五個荘を見てみたくなった。

立派な建物が軒を並べていた。敷地の広さはもちろんのこと、家のまわりの堀にはコイが放たれている。また、部落の中にあるお寺の豪壮な様子を見ても、富裕な町の様子が伝わってくる。

・五個荘にある近江商人の住まい

・五個荘にある近江商人の住まい

・鯉が泳ぐ堀

・鯉が泳ぐ堀

近江八幡市(平成23年7月10日(土)に訪れる)

安土城趾

安土城は標高199mの小高い山に建っていた。現在、石垣や礎石が残っていて、天主跡、本丸跡など、昔、豪壮な建築物があったことをうかがわせる。また、当時の木材、漆器類、木簡などが出土している。

・豊臣秀吉住居跡

・豊臣秀吉住居跡

・天守閣遺構

・天守閣遺構

・天守閣付近からの眺望

・天守閣付近からの眺望

安土城考古博物館

近江風土記の丘の一角にある西欧風の博物館。土器や青銅器、竪穴式石室など弥生時代〜古墳時代の生活様式を再現・展示している第1展示室、金箔瓦や黄瀬戸花生の展示物など安土城に関する第2展示室がある。また、第2展示室中央にあるコンピュータグラフィックスによる安土城の再現は見ごたえがあった。また、館内では安土城をさらに知ることができる書籍資料などの販売も行っている。

・安土城考古博物館

・安土城考古博物館

ブォーリズ建築

近江八幡市には20を超えるブォーリズ設計による建物が見られる。ブォーリズは近江八幡市の第一号名誉市民であり、近江八幡商業高等学校に2年間勤めたこともあり、関わりに深さが分かる。

・ブォーリズ設計による郵便局

・ブォーリズ設計による郵便局

・クラブハリエ日牟礼カフエ

・クラブハリエ日牟礼カフエ

近江八幡城祉

豊臣秀次が築いた八幡城の城跡は八幡山(標高271.9m)にあり、本丸跡には村雲瑞龍寺が京都から移築されている。

・八幡山と日牟礼八幡宮を結ぶロープウェー

・八幡山と日牟礼八幡宮を結ぶロープウェー

八幡堀

豊臣秀次は八幡城を防備するためにある八幡堀を運河として利用することを考えた。琵琶湖を往来する船は近江八幡の港の町に寄港させた。そのため、町は商人の町としておおいに栄えた。

・八幡堀巡りの船

・八幡堀巡りの船

鯖街道

滋賀県高島市保坂(ほうざか)から鯖街道を京都に向けて走った。山に囲まれた道。ところによっては、川に近く道幅が狭くなるところがあるが走りやすい。朽木には道の駅「朽木新本陣」があり、休憩地点としてちょうどよい地点。さらに向かい、滋賀と京都の県境に「途中」(とちゅう)という地名があるのには驚いた。京都からの帰りにも、朽木新本陣に立ち寄った。「朽木新本陣」パンフレットを見ると、京都から国道367号線経由で約120分、小浜から国道303号線、367号線経由約50分でとあった。トイレ休憩、売店で鯖寿司や鯖のなれ寿し、栃餅の買い物もできる。

・道の駅「朽木新本陣」

・道の駅「朽木新本陣」

・道の駅「朽木新本陣」裏の安曇川

・道の駅「朽木新本陣」裏の安曇川

木之本周辺

雨森の集落

滋賀県長浜市高月町雨森の集落は用水が家々を巡って、小型の水車をその用水の流れにまかせているところが見られる。その用水に錦鯉を泳がしていところもある。

・用水の水車

・用水の水車

・用水に泳ぐ錦鯉

・用水に泳ぐ錦鯉

雨森芳洲庵

滋賀県長浜市高月町雨森の集落は用水が家々を巡って、小型の水車をその用水の流れにまかせているところが見られる。その用水に錦鯉を泳がしていところもある。

・用水の水車

・用水の水車

・用水に泳ぐ錦鯉

・用水に泳ぐ錦鯉

「自己紹介」のページへ

・日本語パンフレット

・日本語パンフレット ・日本語パンフレット

・日本語パンフレット ・英語パンフレット

・英語パンフレット ・昔風の町並み

・昔風の町並み ・黒壁スクエアにあるお店

・黒壁スクエアにあるお店 ・長浜城外観

・長浜城外観 ・長浜城展望台から眺める

・長浜城展望台から眺める ・国友鉄砲の里資料館

・国友鉄砲の里資料館 ・資料館内の鉄砲製造過程の展示

・資料館内の鉄砲製造過程の展示 ・資料館の周辺

・資料館の周辺 ・今津港

・今津港 ・「琵琶湖周航の歌」資料館の中

・「琵琶湖周航の歌」資料館の中 ・ヴォーリス資料館の様子

・ヴォーリス資料館の様子 ・ヴォーリス設計のキリスト教会

・ヴォーリス設計のキリスト教会 ・ヴォーリス設計の今津郵便局

・ヴォーリス設計の今津郵便局 ・中江藤樹記念館内にある藤樹の衣類

・中江藤樹記念館内にある藤樹の衣類 ・中江藤樹記念館内にある自筆の文字

・中江藤樹記念館内にある自筆の文字 ・陽明園

・陽明園 ・藤樹書院の表示

・藤樹書院の表示 ・中江藤樹の墓所

・中江藤樹の墓所 ・五個荘にある近江商人の住まい

・五個荘にある近江商人の住まい ・鯉が泳ぐ堀

・鯉が泳ぐ堀 ・豊臣秀吉住居跡

・豊臣秀吉住居跡 ・天守閣遺構

・天守閣遺構 ・天守閣付近からの眺望

・天守閣付近からの眺望 ・安土城考古博物館

・安土城考古博物館 ・ブォーリズ設計による郵便局

・ブォーリズ設計による郵便局 ・クラブハリエ日牟礼カフエ

・クラブハリエ日牟礼カフエ ・八幡山と日牟礼八幡宮を結ぶロープウェー

・八幡山と日牟礼八幡宮を結ぶロープウェー ・八幡堀巡りの船

・八幡堀巡りの船 ・道の駅「朽木新本陣」

・道の駅「朽木新本陣」 ・道の駅「朽木新本陣」裏の安曇川

・道の駅「朽木新本陣」裏の安曇川 ・用水の水車

・用水の水車 ・用水に泳ぐ錦鯉

・用水に泳ぐ錦鯉 ・用水の水車

・用水の水車 ・用水に泳ぐ錦鯉

・用水に泳ぐ錦鯉