愛知県周辺の人物列伝

私は,愛知県春日井市に在住です。私は、岐阜市の古本屋さんで本を見ているとき、「栽培植物と農耕の起源」という本が目に留まりました。そこで、この本の作者中尾佐助の出身を見ていたら愛知県と書いてありました。そこで愛知県のどこだろうかインターネットで検索したら、豊川市金屋町とありました。そこは、私の出身地。早速、豊川市役所にメールでその場所に碑が立っているか尋ねました。その様な碑は無いとのことでした。また、愛知県周辺の市町村の図書館やそのほかの施設を訪れると、名前を聞いたことのある人物がその土地にゆかりがあることを知り、意外に思うことがしばしばありました。

そこで、その有名な人物が愛知県のどの土地と関係があるか、どんな業績を残したかまとめていきたいと思います。

主な項目

中尾佐助(1916年〜1993年):遺伝育種学、栽培植物学

愛知県豊川市金屋町出身。著者には、「栽培植物と農耕の起源」(岩波新書)、「分類の発想」(朝日選書)、「花と木の文化史」(岩波新書)、「照葉樹林文化論」など多数。照葉樹林文化論は、西日本の文化は、中国雲南省、チベットからの東亜半月弧の一部分として、ブナなどの照葉樹林によるところが共通していると唱えた。

平成21年9月21日(月)、中尾氏の生家を尋ねようと豊川市金屋へ来ました。中尾氏を知っている人ははじめ見つかりませんでしたが親身になってさがしてくれた人もいました。6人目の方が知っていて、ついに住んでいたあたりに到着しました。現在では、大型ホームセンターに変わってしまい、中尾氏が住んでいたときとは様子が違うようです。しかし、中尾氏が入ったと思われる1つの蔵や幼少の頃に見た大木が残っていました。

・生家に残る蔵

・生家に残る蔵

・生家付近に残る大木

・生家付近に残る大木

本多光太郎(1870年〜1954年):鉄鋼及び金属に関する冶金学・材料物性学

愛知県碧海郡(現在の岡崎市)出身。KS鋼、新KS鋼といった20世紀初期の最強永久磁石を発明。東北帝国大学附属鉄鋼研究所初代所長でもある。

本多が指導している研究者に対しては毎日のように実験の進行状況を「どおだあん(どんな状況だ?)」(三河弁)と言って確認していただけでなく、論文に対しても細かい指示を行っていたと伝わっている。(ウィキペディアより引用)

「本多が大切にしていた言葉『つとめてやむな』は、矢作南小学校の校訓になっている。同校では本多をたたえ、命日を『本多博士の日』として全校で功績や精神を学ぶ時間を設けている。」(中日新聞2011年9月17日19面より)

平成21年9月21日(月)岡崎東公園の東側に本多氏の家を移築した資料館が見られました。2階は本多氏の勉強部屋になっているとのことでした。

・本多光太郎の生家(移築したもの)

・本多光太郎の生家(移築したもの)

坪内逍遙(1859年〜1935年):小説家、評論家、翻訳家、劇作家

岐阜県美濃加茂市出身。坪内逍遙の父が,尾張藩の太田代官所(現在の美濃太田)の役人だったとき、この地で生まれた。幼少の頃は、絵を描いたり木曽川で水遊びをしたり,天神神社の境内にあった椿の実で「木の実振り」という遊びに夢中になって過ごした。

東京大学卒業後、明治18年26歳の時に『当世書生気質』や『小説神髄』などの作品を発表して,全国に知られるようになりました。逍遙博士は演劇の方面にも力を注ぎ,文芸協会を開設したり,演劇博物館を完成したりした。また『新修シェークスピヤ全集』の刊行に専心されました。

美濃加茂市立太田小学校の「山椿の部屋」に年表、写真などの資料が展示してあった。(許可を得れば入室ができます。)

志賀重昂(1863年〜1927年):地理学者、政治家、政治評論家、ジャーナリスト

愛知県岡崎市康生町出身。札幌農学校を卒業後、長野県で長野県の長野中学校で博物教諭となるが退職し、オーストリアや南洋などを歴訪。その経験をもとに1894年「日本風景論」を発刊。当時のベストセラーとなる。その後も世界中を旅して「世界を旅して26万マイル」と称された。木曽川の渓谷美として有名な恵那峡、日本ラインは、重昂によって名付けられた。岡崎東公園には銅像とお墓がある。

平成21年9月21日(月)、岡崎東公園の東側に志賀氏の銅像、お墓があることをしり、訪れました。銅像は公園でも人があまり近づかないはずれ(東名高速道路跨線橋を渡った向こう側)にありました。志賀重昂氏の銅像は山の見晴らしのよいところから、岡崎の市街地の方を眺めよう設置されていました。帰るとき、園内に志賀氏のインド様式のお墓がありました。

・志賀重昂の銅像

・志賀重昂の銅像

・志賀重昂の墓

・志賀重昂の墓

杉原千畝(1900年〜1986年):日本の官僚、外交官

岐阜県加茂郡八百津町出身。早稲田大学高等師範部英語科予科を中退の後、1919年日露協会学校に入学し、1923年日露協会学校特修科終了。その後、官費留学生として中華民国ハルビンでロシア語を学ぶ。そして、外交官となってハルビン大使館、フインランド公使館にて勤務した後、リトアニアのカウナス日本領事館領事代理となる。当時、ドイツやロシアが反ユダヤ人政策を採っていた。その弾圧から避けるために、ポーランドから逃れてきたユダヤ人のためにビザを発給した。

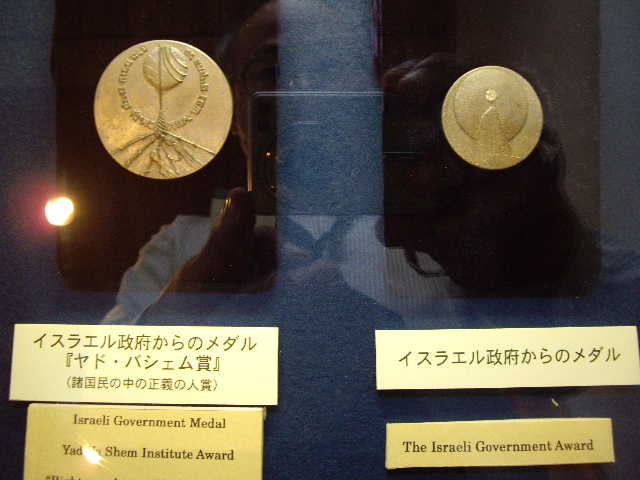

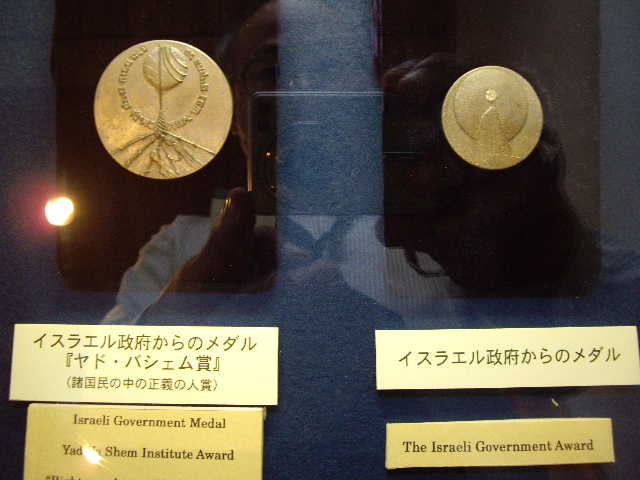

平成21年9月23日(水)、加茂郡八百津町を訪れました。名古屋方面から国道41号を北進してくると上川辺の交差点で右に曲がり、国道418号をまっすぐ進み、途中、野上の交差点を越えていき、しばらく進むと「人道の丘公園」があります。そのなかに、杉原千畝記念館はあります。中に入って、まず杉原千畝の人となりを知るために千畝の生涯についてのビデオを見ることをおすすめします。この記念館の中には、イスラエル政府から授けられた「諸国民の中の正義の人賞」のメダルが展示してあります。また、千畝が発給した「命のビザ」、千畝の発給したビザをもったユダヤ人が通った経路付近の写真などが所狭しと展示されています。また、この記念館は、福井県敦賀の「人道の港:敦賀ムゼウム」、広島県福山市の「ホローコースト記念館」と手を携え、後生に,戦時の人道愛、戦争の悲惨さを伝えようとしています。

・「人道の丘」のモニュメント

・「人道の丘」のモニュメント

・杉原千畝記念館の外観

・杉原千畝記念館の外観

・イスラエル政府から送られた「諸国民の中の正義の人賞」

・イスラエル政府から送られた「諸国民の中の正義の人賞」

・ビザの発給を受けたユダヤの人々が通った軌跡の写真パネル

・ビザの発給を受けたユダヤの人々が通った軌跡の写真パネル

豊田佐吉(1867年〜1930年):紡績機械を発明、トヨタ自動車創始者豊田喜一郎の父親

静岡県湖西市に生まれる。豊田式木製人力織機、木鉄混製動力織機、G型自動織機などを発明し、日本の繊維産業発展の基をつくった。

平成21年9月21日(月)豊田佐吉記念館を訪れる。母屋には豊田佐吉の思想など3本のビデオが用意され、発明した織機の数々が展示されまた、佐吉が織機を作成するために研究した納屋、佐吉の生家など見応えのあるものだった。

・豊田佐吉記念館

・豊田佐吉記念館

・豊田佐吉の発明した織機

・豊田佐吉の発明した織機

・豊田佐吉の生家

・豊田佐吉の生家

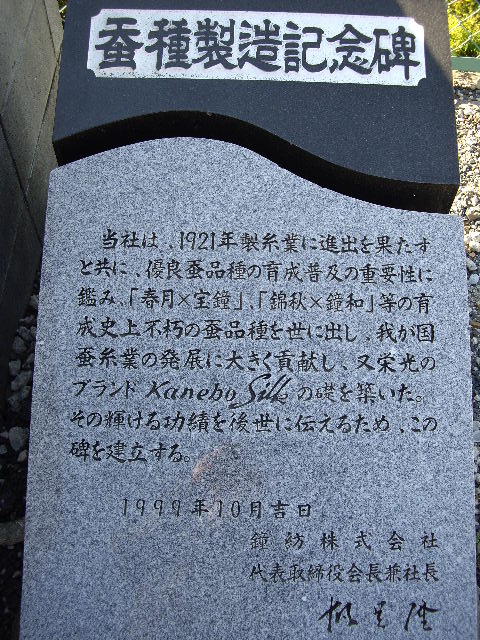

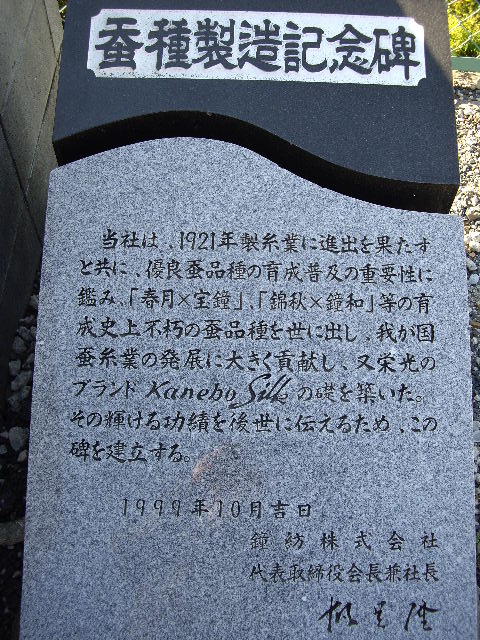

河田悦次郎(1864年〜1931年):蚕の卵生産日本一を誇った河田蚕種製造所の創始者

愛知県春日井郡田楽村(現在 春日井市)に生まれる。12歳にして「自分は養蚕をやりたい」と宣言。当時の農民の貧しい暮らしぶりを見て、村を豊かにしたいとう思いから養蚕を志した。はじめは、蚕を育てる際の温度管理により孵化から繭をつくるまでの日数を40日から30日前後に短縮させた。また、中国とオランダの外来種を交配し1つの繭からとれる生糸が従来より6割多い新品種をつくり、1930年(昭和5年)、蚕種日本一となった。戦後、製造所はカネボウ系の会社に吸収された。その会社でも全国に蚕種を送り出してたが、1996年閉鎖した。(平成21年

10月5日)

平成21年10月10日(土)に蚕種製造所の跡地を訪れました。はじめに近くのスーパーマーケットでその場所を尋ねました。返事は、北側の集会所の近くに碑が立っているとのこと。早速、訪れてみました。

・河田蚕種製作所の跡地の一角にある集会所

・河田蚕種製作所の跡地の一角にある集会所

・集会所敷地内にあるカネボウシルクの碑

・集会所敷地内にあるカネボウシルクの碑

外山滋比古:(1923年〜):英文学者、言語学者、エッセイスト

愛知県幡豆郡寺津町(現在 西尾市)に生まれる。1947年東京文理科大学(現筑波大学)文学部英文学科卒業。1956年東京教育大学助教授、1968年お茶の水女子大学教授などを歴任。100を越える評論などの著作がある。国語教科書や入試問題にも頻出著者として有名。「思考の整理学」は発行部数100万部を越える大ベストセラー。(平成21年

10月19日)

平成21年11月15日(日)、西尾市寺津に訪れる。寺津大明神北の交差点近くの床屋さん、近くにお住まいの方に外山氏の生家を尋ねる。南の方に昔からの寺津の町があるというのでそちらに向かう。こちらは、昔ながらの町並みが続く。町を歩く人がいたので尋ねると寺津八幡社の近くのお寺に聞けば分かるとのこと。そちらの方に向かう。そのお寺、妙光寺という名前。お寺の方に尋ねると、外山家は、このお寺の旧檀家とのこと。日はすでに暮れかかって、4時半になっていた。

・外山家と関わりのあるお寺「妙光寺」

・外山家と関わりのあるお寺「妙光寺」

・外山滋比古生家近くの「寺津八幡社」

・外山滋比古生家近くの「寺津八幡社」

金沢 嘉市(1908年〜1986年):教育者

愛知県蒲郡市平田町に生まれる。1927年青山師範学校(東京学芸大学)入学。1928年から東京の小学校で教壇に立ち、おもに社会科を教える。1969年世田谷区の校長を最後に退職。その後、教育評論家として活躍。講演活動は2000回を越えた。遺族が著書、講演記録、授業ノートなど約2500点を蒲郡市立図書館に寄贈し、「金沢ヒューマン文庫」として展示されている。(平成21年

10月19日)

賀茂真淵(1697年〜1769年)):江戸時代の国学者

静岡県浜松に生まれる。荷田春満(かだのあずままろ)を師とし、万葉集などの古典研究を通じて古代日本人の精神を研究した。荷田春満・本居宣長・平田篤胤とともに「国学の四大人(しうし)」の一人とされる。浜松市立賀茂真淵記念館の人にどんなことを行ったか聞いたら、万葉集の解釈を中心に行ったとのこと。現在の万葉集は、真淵の研究に基づくものが大きいとのこと。

(平成21年11月8日)

颯田本真尼(1845年〜1928年)):徳雲住職、布施の行者

愛知県幡豆郡吉良町に生まれる。吉良町を襲った台風による被害者の救済、濃尾地震の被害者に衣服を届ける。三陸大津波による被害者の救済を行う。衣料や食料などを施した数、6万世帯ともいわれている。10歳で弟子入りした西尾市の法照寺住職は「自分は食べなくても、人に食べさせてあげたいと思う人だった」話している。身なりが質素なので、被災地に行ったとき、姿がみすぼらしく見え、宿泊を断られたことがあったとのこと。また、貧富や身分に関係なく、誰に対しても分け隔て無く接したと伝えられている。「陰徳を積め」が口癖だったとのこと。

(平成21年

11月15

日)

佐藤一斎(1772年〜1859年)):幕末の大儒学者

美濃国岩村藩士の次男として江戸・浜町の藩邸内で生まれた。1790年から藩の家臣として仕えたが、まもなく林述斎から儒学を学び、1793年に昌平坂学問所に入門する。1805年には塾長に昇進した。その後は儒学の大成者として幕府から認められ、儒学者の最高権威として崇められた。門下生は3000人と言われ、一斎から育った弟子として、佐久間象山、渡辺崋山、横井小楠らと、いずれも幕末に活躍した人材たちがいる。また、一斎は常に時計を持ち、時間厳守を第一とする厳格な性格の持ち主であった。

言志四録とは佐藤一斎が後半生の四十余年にわたって書いた随想録。指導者のためのバイブルと呼ばれ、現代まで長く読み継がれている。

『言志録』、『言志後録』、『言志晩録』、『言志耋(てつ)録』の4書の総称。半生にわたって執筆した「言志四録」は、著名な人たちの座右の銘として親しまれている。

昔の家が残る「歴史の町並み」には、佐藤一斎が残したことば(木札に書いたもの)を至る所で見ることができる。文教藩の一端を見た思いでした。(平成21年12月12日)

渡辺崋山(1793年〜1841年):江戸時代田原藩(現在の田原市)の家老・儒学者・画家

8歳より田原藩若君お相手として出仕。その後、鷹見星皐らにつき朱子学。陽明学をきわめる。絵画については、谷文晁らに学び。南画に洋風の立体感を取り入れ、花鳥、山水、人物などの名品を残した。1832年に田原藩家老職に就いてからは新田開発、義倉「報民倉」を築き、飢饉に備えるなど民に不安を解消した。平時は富国、非常時には強兵をモットーとした。幕府の儒学派は崋山などが幕府を非難していると主張した。。そのため、田原に蟄居を命ぜられた。しかし藩主まで災いが及ぶのをおそれ、1841年自刀した。

江口夜詩(19年〜19年):昭和時代の代表的な作曲家

大垣市上石津町に生まれる。16歳の時、海軍軍楽隊に第1期軍学補習生として横須賀海兵団に入団。その後、東京音楽学校(現時の東京芸術大学)で、音楽を学ぶ。海軍の退役してからは「忘れられぬ花」、「月月火水木金金」、「憧れのハワイ航路」など名曲を次々と作曲。生涯に渡ってつくった曲数は4000曲を超える。江口夜詩の長男江口浩司も作曲家として活躍中。

梁川星巌(1789年〜1858年):幕末の勤王漢詩人

安八郡曽根村(現在の大垣市曽根町)に生まれる。幼少の頃から華渓寺の太随和尚より学ぶ。18歳で江戸に出て漢詩の研鑽に努めた。1817年郷里に戻り自宅で私塾「梨花村草舎」を開き、村の子どもたちに習字や漢文を教える。そのときの教え子に後に妻となる張紅蘭がいた。その後紅蘭と西国(広島・四国・九州など)に旅に出て一流の学者、文人と交わった。とくに深い交際だった頼山陽の影響を受け、勤王の思想を抱くようになった。そして、倒幕運動を呼びかけ、明治維新の成立に貢献した。

小島三郎(1888年〜1962年):細菌学、衛生学

羽栗郡河田村(現在の各務原市川島河田町)に生まれる。東京帝国大学医科大学卒業後、岐阜県各務原市で診療をしていたが、公衆衛生について研究するために再び東京大学伝染病研究所に戻った。その後、ドイツ留学を行い、東京帝国大学教授となり、日本における衛生予防医学の確立に貢献した。また、水泳、スキーなどのスポーツを体力増進の面から奨励した。

伊藤圭介(1803年〜1901年):植物学者

名古屋市呉服町に生まれる。医学を修めた圭介は、植物が薬として効くかどうかを探る本草学も学び山野での植物観察や採集に、力を注いだ。24歳で、シーボルトに会ってからは、西洋の植物学の知識を吸収した。27歳での著書「泰西本草名疏」に「おしべ」、「めしべ」などの言葉が出てくる。東山植物園内に「伊藤圭介記念館」があり、遺族から寄贈された遺品が展示されている。

蟹江一太郎(1875年〜1971年):総合食品メーカー「カゴメ」の創始者

名和村(現在の東海市名和町)に生まれる。19歳で隣接する荒尾村の篤農家蟹江家の婿養子に入った。西洋野菜に注目したきっかけは、兵役中に「一般家庭での食事が西洋化される。それで、これからの農家は西洋野菜を作らなければだめだ。」というアドバイスに。除隊後、パセリ、キャベツ、トマトの栽培を始める。 東京帝国大学医科大学卒業後、岐阜県各務原市で診療をしていたが、公衆衛生について研究するために再び東京大学伝染病研究所に戻った。その後、ドイツ留学を行い、東京帝国大学教授となり、日本における衛生予防医学の確立に貢献した。また、水泳、スキーなどのスポーツを体力増進の面から奨励した。

川合玉堂(1873年〜1957年):近代日本画3巨匠の1人

葉栗郡(現在は一宮市)外割田に生まれる。8歳の頃、岐阜市の金華山の麓に移住。そこで、長良川の鵜飼いや野山に親しむ。1890年東京上野で開かれた第3回内国勧業博覧会に絵画を出品し、2作品が入選し、画壇デビュー。丸山四条派や狩野派などの技法を融合し、日本画をリードしてきた。

7代目 中埜 又左エ衞門(1922年〜2002年):「ミツカン」を大企業に育てた

初代中埜 又左エ衞門が知多半島の地で酢の醸造を始める。7代目 中埜 又左エ衞門が日本の高度成長期に大企業に育て上げた。それは、大量生産のシステムの導入や海外への工場進出。また、67年、酢以外の商品開発を行う。「本業さえしっかりやればいいわけじゃない。じっとしていたら倒れてしまう」という思想が7代目にはあった。86年には半田運河沿いに酢の博物館「酢の里」オープンさせた。

奥田 正香(1847年〜1921年):「名古屋の渋沢栄一」名商会頭

明治時代、リーダーシップを発揮して名古屋財界を牽引した。1847年名古屋市千種区に尾張藩士の子として生まれる。30歳を前に名古屋市の中心部でみそ・醤油製造業を始め、成功する。その後、尾張紡績、名古屋電力、名古屋ガス(東邦ガスの前身の1つ)日本車輌など、中部経済を支える企業の設立に携わった。また、名古屋港築港を力説し、開港への原動力となった。

このページのトップへ

「自己紹介」のページへ

・生家に残る蔵

・生家に残る蔵 ・生家に残る蔵

・生家に残る蔵 ・生家付近に残る大木

・生家付近に残る大木 ・本多光太郎の生家(移築したもの)

・本多光太郎の生家(移築したもの) ・志賀重昂の銅像

・志賀重昂の銅像 ・志賀重昂の墓

・志賀重昂の墓 ・「人道の丘」のモニュメント

・「人道の丘」のモニュメント ・杉原千畝記念館の外観

・杉原千畝記念館の外観 ・イスラエル政府から送られた「諸国民の中の正義の人賞」

・イスラエル政府から送られた「諸国民の中の正義の人賞」 ・ビザの発給を受けたユダヤの人々が通った軌跡の写真パネル

・ビザの発給を受けたユダヤの人々が通った軌跡の写真パネル ・豊田佐吉記念館

・豊田佐吉記念館 ・豊田佐吉の発明した織機

・豊田佐吉の発明した織機 ・豊田佐吉の生家

・豊田佐吉の生家 ・河田蚕種製作所の跡地の一角にある集会所

・河田蚕種製作所の跡地の一角にある集会所 ・集会所敷地内にあるカネボウシルクの碑

・集会所敷地内にあるカネボウシルクの碑 ・外山家と関わりのあるお寺「妙光寺」

・外山家と関わりのあるお寺「妙光寺」 ・外山滋比古生家近くの「寺津八幡社」

・外山滋比古生家近くの「寺津八幡社」