| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||

|

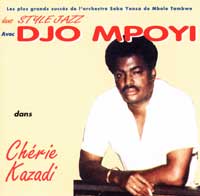

'Djo' Mpoyi Kaninda, vocal(1978-89) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

DJO MPOYI |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

CHERIE KAZADI |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| ジョスキー、ダリエンスト、マディル、ンドンベと、スターぞろいの80年代O.K.ジャズのヴォーカル陣にあって、いまいち存在感の薄いジョー・ンポイ 'Djo' Mpoyi Kaninda。80年代はじめにシマロが書いた'MANDOLA'、'KADIMA'、'MBONGO' などがその代表的歌唱とされている。 これらをCDであたってみたところ、'KADIMA' は"3EME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU GRAND MAITRE YORGHO"(SONODISC CDS 6851)にあったが、残りの2曲はライヴ音源でしか復刻されていなかった。 そんなとき、シマロ名義のO.K.ジャズ作品集"THE VERY BEST OF POETE SIMARO MASSIYA LUTUMBA"の第3集(NGOYARTO NG0103)に'MANDOLA' のオリジナル・ヴァージョンを発見。しかも、ラッキーなことに、同盤には'KADIMA'と'MBONGO'も収録されていた。ただし、'MBONGO' は、未復刻の'MBONGO-MONEY-L'ARGENT' ではなく、"BOMBA,BOMBA,MABE (1977-1978-1979)"(AFRICAN/SONODISC CD 36545)収録のライヴ(ということになっている)音源と同一テイク。 これらを聴くと、作者のシマロはジョーにサム・マングワナの代わりを期待していたのではないかと思えてくる。高音部で声がひっくり返るラメント調は、いわれてみればたしかにマングワナ・ライク。コーラス・ワーク主体のO.K.ジャズにあって、ソロ・ヴォーカルをじっくりと聴かせる'MBONGO' タイプの曲はマングワナのために設けられたようなものだが、ジョーはこれを完璧にモノにしている。 しかし、かれをマングワナのミミックととらえるのは正しくない。伸びのあるつややかな歌声はむしろジョスキーに近い。フランコとの共作'MASSIKINI'("LE GRAND MAITRE FRANCO ET LE TOUT PUISSANT O.K.JAZZ"(ESPERANCE/SONODISC CD 8474) 収録)や、マラージュとデュエットしたフランコ作品'CELIO'("FRANCO ET LE TOUT PUISSANT O.K.JAZZ"(ESPERANCE/SONODISC CD 8461) 収録)などは、ちょっと聴いたぐらいではジョスキーと区別がつかない。歌はうまいが個性に乏しい。ここにジョーの不幸があった。 ジョーがTPOKジャズに就職したのは78年(77年とも)のこと。同期入社にジャト、パパ・ノエルがいる。配属部署(ヴォーカル部門)にはジョスキー部長を筆頭に、ウタ・マイ、ンドンベ、ダリエンストといったクセのある強力な先輩たちがいた。そんななか、副社長シマロからお声がかかって、'MBONGO' で大抜擢されるという幸運に預かったことは前にふれたとおり。 ところが、入社間もない78年9月、フランコ社長と社員の一部が逮捕されるという激震が奔った。これをきっかけに社長は80年からヨーロッパへ移住してしまう。以後TPOKジャズはヨーロッパ本部とキンシャサ支局に分かれることになった。ジョスキーやダリエンストなど、多くの社員がヨーロッパ転勤を希望したなかで、ジョーは副社長のシマロやパパ・ノエルらとともにキンシャサに残る途を選んだ。 83年、元TPOKジャズのマングワナ、ンドンベ、エンポンポが共同出資して新会社ティエール・モンド・コオペラシオンを興す。ところが、マングワナは早々に退社。その後任として84年、ジョーは同僚のジャトとともにティエール・モンドに迎え入れられている。 しかし、このとき、ジョーがTPOKジャズと抜けていたと考えるのは早計な気がする。というのも、おなじ年、キンシャサ支局のシマロとパパ・ノエルは社長の許可なくそれぞれのソロ・プロジェクトをレコーディングしているからだ。これは完全に就業規則違反なのだが、結果的に不問に付されたのは、いまやTPOKジャズは活動の中心が完全にヨーロッパに移ってしまったため、キンシャサ支局員への給与の払いが滞りがちであったことへのフランコの罪滅ぼしの意味があったではないか。 創立30周年にあたる86年、フランコとキンシャサ支局の面々との交流はひさしぶりにさかんになる。前出の'MASSIKINI' や'CELIO' はその折りにレコーディングされた。3年後の89年、フランコの死により新社長に就任したシマロのもとで再スタートしたTPOKジャズにジョーも名をつらねる。しかし、フランコの遺族と衝突してシマロら大半のメンバーがグループを割って出た93年、ジョーは静かに世を去った。 こうしてみたかぎりで、ジョーの後半生はTPOKジャズ一筋だったといえるだろう。となると、唯一のリーダー・アルバムである本盤が録音されたのは、TPOKジャズ参加直前の70年代半ばから後半にかけてとみるのが妥当な気がする。 音源は、サックス奏者のムボレ・タンベ MBOLE TAMBWE が率いた2つのグループ、オルケストル・サカ・ヨンサ Saka Yonsa(6曲)とスタイル・ジャズ Style Jazz(2曲)の演奏から。サカ・ヨンサの'LIBALA EZANGA BOLINGO' と'BAYEMBA NGAI NA KEBO' のリード・ヴォーカルが女性であること、ジョー本人の曲がスタイル・ジャズの'AZALAKA OCCUPEE' 1曲のみであることからも想像がつくとおり、これらはムボレ・タンベのプロジェクトにジョーがヴォーカルで参加したとするのが真相だろう。 じっさいのリーダー、ムボレ・タンベは、かつてフランコの兄貴分だったドゥワヨンが結成したグループ、コバントゥを経て、ヴェルキスのヴェヴェから分離したソウルフルな3人組トリオ・マジェシのバック・バンド、ソソリソ Sosoliso のバンド・マスターだった人物。トリオ・マジェシの演奏で「キュッキュ、キュッキュ」とうるさいぐらいにミストーンを連発し興ざめさせた犯人はコイツだったのか。本盤でも相変わらずプレイはラフだが、聴くに耐えぬほどではなくワイルドさがむしろ魅力になっている。 ファンキーで豪放なホーン・セクション、甘美なヴォーカル・ハーモニー、タイトなギター・サウンドで織りなされる演奏は70年代なかばごろのオルケストル・ヴェヴェをほうふつさせる。優雅さと土くささを共存させたこの大型編成は当時のキンシャサ・ルンバ・シーンにあっては非主流だった。それだけに貴重な演奏だ。しかも、ムボレ・タンベなだけに黒っぽいグルーヴという点ではヴェヴェをも凌駕する。 たしかにB級ではあるけれども、どれも似たような感じのザイコ系バンドのサウンドよりはよっぽど肌に合っている。 |

||||||||||||||||

|

(6.14.04) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||