| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

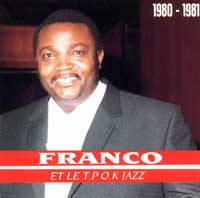

FRANCO ET LE T.P.O.K.JAZZ |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

1980 -1981 |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| ソノディスクから復刻されているフランコのCDを近寄りがたくしている要因にアルバム・タイトルのつけ方がある。録音年(発売年)を素っ気なく載せただけのものとか、同じタイトルのアルバムが何種類もあるだとか、そんなのばかりでたいへんまぎらわしい。 なかでも極めつけがこれ。"1980-1981" とタイトルされたアルバムは知るかぎり3種類出ている。音楽サイトなどでは区別のためアルバムの1曲目をタイトル代わりに使っているケースも多い。その例にしたがって列記してみよう。 (1)'TAILLEUR' (AFRICAN/SONODISC CDS 6859) (2)'PRINCESSE KIKOU' (AFRICAN/SONODISC CD 8490) (3)'NALINGAKA YO YO TE' (ESPERANCE/SONODISC CD 8489) (1)は、別稿でとりあげたように、フランコがVISA1980を1年でたたんで起ち上げたレーベルEDIPOPの第1弾としてリリースされた4部作"LE QUART DE SIECLE DE FRANCO DE MI AMOR ET LE T.P.O.K. JAZZ" 収録曲をおもな音源とする。 (2)は、すべてEDIPOPの発売で、81年"LE QUART DE SIECLE" 、82年"SE DECHAINENT"、83年"FRANCO PRESENTE JOSKY"、84年"CHEZ SAFARI CLUB DE BRUXELLES" から虫食いに選曲。そうなると"1980-1981"のタイトルと矛盾してしまう。これは録音年と発売年のズレから来るものなのか。 そして(3)が本盤。こちらはVISA1980最後のLP"A BRUXELLES"("A PARIS"の姉妹盤)全3曲と、82年EDIPOP発売の"COUPE DU MONDE"全4曲を収録。こちらもタイトルと年が微妙にずれているが、タイトルは録音年と解釈すれば違和感はない。 本盤最大の注目曲は、"A BRUXELLES"に収録されていたフランコによる異色作'NALINGAKA YO YO TE'。「おまえなんか大っキライ」という意味のこのナンバーは、フランコ初のLP片面をまるまる使った21分におよぶ長大曲。ここではひさしぶりにアコースティック・ギター中心に演奏しているというだけでなく、はじめてリズム・マシーンとシンセサイザーの使用が試みられている。 ゆったりとしたテンポにのせてフランコは淡々とした調子で「おまえなんか大っキライじゃ」と連呼しつづける。フランコと思われるアコースティック・ギターの透明でドライなソロも聴きどころのひとつ。残念ながらCDでは前半の約10分30秒でフェイドアウトしている。後半部分もぜひ聴いてみたい。たぶんおんなじ調子で淡々とつづられるだけだろうけど‥‥。 ところで、VISA1980とEDIPOP初期のレコーディングでは、TPOKジャズの副将格だったシマロの作品が減り、代わってジョスキーやダリエンストなどの作品が多くなってきている。これには理由がある。 80年からフランコは1年の大半をヨーロッパで過ごすようになっていた。そのため、城主不在のキンシャサではシマロが国家老としてバンドを預かっていた。ここにブリュッセル=江戸(Aチーム)とキンシャサ=国元(Bチーム)に拠点をおく2つのTPOKジャズが存在することになった。 Aチームにはフランコを筆頭にジョスキー、ダリエンスト、ジェジェ、デッカ、デスーアン、ペドロ、それに80年に新加入したヴォーカルのマディル・システム Madilu Bialu 'System' ら、Bチームにはシマロを筆頭にジョー、ボーイバンダ、ジャト、ブラッツォ、パパ・ノエル、イサーク、ロンド、元レ・グラン・マキザールのロコンベ Lokombe Ntal らがメンバーに名を列ねた。 2つのチームではたがいにメンバーが行き来し交流していたが、多くのメンバーはキンシャサよりもブリュッセルにとどまるのを望んだ。ひとりシマロだけは旅行ぎらいのためキンシャサにとどまることが多かったらしい。 VISA1980設立以後のレコーディングはほとんどがヨーロッパでレコーディングされていたことから、アルバムのなかでシマロが活躍する機会がめっきり減ってしまったというのが真相のようだ。 だから、本盤で聴かれるサウンドはほとんどがAチームによるものとみていいだろう。ヨーロッパの空気にさらされたせいか、TPOKジャズの演奏はアルバムを重ねるごとに泥くささが抜け落ちライトでスマートになってきているのがよくわかる。 そんななか、唯一Bチームと思われるのが新加入のロコンベによる'NGALIENE'。なぜってこの曲のみ録音状態がよくないうえ、演奏に締まりがないのである。フランコの参加もたぶんないとにらんでいる。 しかし、この泥くさくてメリハリが感じられないたれ流しのなかに、いい知れない愛着を感じてしまうのはどうしてだろう。 たぶん思う。ヨーロッパへ渡ってからのTPOKジャズの音楽は、曲の組み立てや演奏技術の点で申し分のない完成度にまで達した。しかし、このことがかえって、あれこれと想像力をめぐらす余地を聴き手から奪い取る結果になってしまったといえないだろうか。'NGALIENE' のスキは聴き手であるわたしらに与えられた自由な空間なのかと思った。 |

||||||||||||||||

|

(12.05.03) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||