| World > Latin America > Caribe > Cuba | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

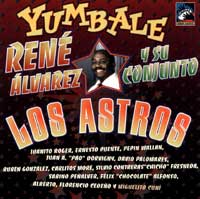

RENE ALVAREZ Y SU CONJUNTO LOS ASTROS |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

YUMBALE |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| アルセニオが最高だったのは、40年代から52年までのキューバ時代というのが定説だが、なかでも極めつけの名演に数えられているのが46年6月21日録音の'EL RELOJ DE PASTORA'「羊飼いの時計」と'DAME UN CACHITO PA'HUELE'「ちょっと見せて」である。これらでリード・ヴォーカルを担当したのが本盤の主人公レネ・アルバレスである。 レネ・アルバレスは1918年生まれ。32年にデビューすると35年にはソン黎明期の伝説的グループ、セステート・ボローニャのリーダーだったアルフレード・ボローニャ率いるセプテートに歌手として参加。その後、チャポティーンもいたコンフント・カラビナ・デ・アセスなど、いくつかの楽団を経て、40年、チャランガのグループ、オルケスタ・メロディアス・デル・40に加入した。 45年には、自己の楽団ロス・コマンドス・デ・レネを結成。このグループで46年から48年までパナマへ長期間出稼ぎに行った。アルセニオ楽団で歌った前述の2曲(全部で4曲)は、かれがキューバを発つ間際に、レネ・スクールの代役として起用されたというのが真相らしい。 48年に帰国するとロス・コマンドスをロス・アストロスと改編し再スタートを切る。しかし、ロス・アストロスはわずか3年あまりの短命に終わった。本盤はその時代の貴重なレコーディングである。 アルバレスはアストロスを解消した50年、アルセニオ楽団へ再加入。アルセニオが渡米する52年まで在籍したとされる。これは自然の流れであった。なぜなら、アルセニオの"ABRE CUTO GUIRI MAMBO" をレビューしたさいに書いたように、ロス・アストロスは事実上、アルセニオ楽団の「別働隊」だったと思うからだ。トゥンバドーラ(コンガ)奏者のフェリックス・アルフォンソ“チョコラーテ”をはじめ、同時期にアルセニオ楽団にも在籍していたミュージシャンは少なくなく、トレスが弱い点を除けば、この黒くてディープなサウンドはアルセニオそのものといっていい。 その最たるものが本盤収録のソン・モントゥーノ'MI CHINA SI'。じつはこの曲、"ABRE CUTO GUIRI MAMBO" の発売によってはじめて知られることになったアルセニオの'MI CHINA TIENE COIMBRE' と同一曲。それどころか、アレンジも演奏時間もほとんど同じで、「アルセニオのいないアルセニオ楽団」による別テイクというべき内容。この謎についての推理はアルセニオの稿で書いたので割愛するが、アルセニオから同心円状に広がる強固で密接なミュージシャン・シップの存在を予感させるものである。 アルバムは全17曲、ソン・モントゥーノ、グァグァンコー、ボレーロを中心に、アルセニオ・スクールの門下生にふさわしいアフロ色濃厚な骨太の歌と演奏が展開される。このブットいサウンドの中心にいるのは、ファニート・ロヘルら4管編成のトランペット、そしてなによりもチョコラーテの“激烈”トゥンバドーラである。 ピアニストには、ダビ・パロマレスやルベン・ゴンサーレスほか4人の名まえがクレジットされている。だれがどの曲を演奏したかはわからないが、いずれのプレイもむせ返らんほどの濃厚さを和らげる伽羅の役割をよく果たしている。 肝心のアルバレスはというと、哀愁含みの甘さとほどよい辛さとを備えたすばらしいソネーロではあるが、自己の強烈なカリスマによって楽団を引っぱるというより、「レネとその仲間たち」とでもいいたくなる同志的な集まりのなかのムードメイカーとして立ちまわっているような印象を受ける。だから、ロス・アストロスと知らされずこれらの音楽を聴けば、アルセニオか、さもなければチョコラーテのアルバムと答えていたことだろう。このようなコミュニオン的結びつきがアルセニオ楽団にはないロス・アストロスの魅力だったのだろうが、楽団が長続きしなかった理由もおそらくそこにあった。 先述したように、アルバレスは、52年、おそらくアルセニオの渡米を機にアルセニオ楽団を脱退。アルセニオ・モードのロス・アストロスが不発に終わったのに懲りたのか、今度はオルケスタ・ロマンス・ムシカルというチャランガ編成の楽団を結成する。 チャランガは、フルート、ヴァイオリン(複数)、ピアノ、ベース、ティンバーレス(パイラ)、グィロからなる楽団編成で、おもにダンソンを演奏する。51年、チャランガの楽団オルケスタ・アメリカにいたエンリケ・ホリンがダンソンをもとに作ったチャチャチャ'ENGANADORA'「うそつき女」が大ヒット、世界中でチャチャチャ・ブームが巻き起こった。 ロマンス・ムシカル結成の背景にはブームに便乗しようという意図がミエミエ。ロマンス・ムシカルは10年近く続いたようだが、ヒットしたという話は聞いたことがない。 アルバレスはロマンス・ムシカルをやりながら、いろいろなグループに客演していたようだ。そのひとつが40年代に籍を置いたメロディアス・デル・40。その56年の音源が現在、ORQUESTA MELODIAS DEL 40 "MONTUNO FAVORITO" (TUMBAO TCD-098) として復刻されている。チャランガの楽団だから中心はチャチャチャだが、音楽スタイルが“モントゥーノ”とある楽曲が4曲あり、濃厚なソン・モントゥーノを期待したが、むしろ軽快なグァラーチャっぽい。はじめは「どうか?」と思っていたが、聴き込むうちに、アルバレスの放擲するヴォーカルともども、このB級らしいラフさが魅力とわかってきた。 そのほか、わたしが持っている範囲ではアンティージャ(プチート原盤)発売のCD"CHAPPOTTIN Y SUS ESTRELLAS"(ANTILLA CD-594)に、ミゲリート・クニー、チェオ・マルケッティ、女性歌手のジーナ・マルティンと並んでアルバレスの名まえが確認できる。チャポティーンの代表作とされる"SABOR TROPICAL"『サボール・トロピカル』とおなじレーベルであることから50年代後半の録音とみるがどうだろう? クニー、マルケッティ、マルティンの声は聞き分けられるので、だとすると残りひとりの声の主がアルバレスということになる。このハリのある声は『サボール・トロピカル』でもはっきり聞けた!そうか、50年代、アルバレスはチャランガ系にすっかり転身してしまったのではなく、もっとも脂の乗った時期のチャポティーン楽団でディープなソンとグァグァンコーをガンコに歌っていたんだ。 ところで、アルセニオの渡米後、これを引き継いだのがチャポティーンだったとするのがこれまでの定説だった。ところが、不思議なことにチャポティーン楽団としてのレコードは前出の『サボール・トロピカル』あたりまでしかさかのぼることができない。このことは、アルセニオの皇統がチャポティーンにすんなりとは渡らなかったことをしめしていると思う。 そもそもアルセニオ楽団の時代から、ミュージシャンたちは猫の目のようにめまぐるしく代わっていた。それがアルセニオというおもりを失ったことで、ミュージシャンたちは覇権をめぐって鍔迫り合いをくり返し群雄割拠の様相を呈するにいたった。 そんななかから頭角をあらわしたのが、アルセニオに付いてNYへ渡り53年に帰ってきたばかりのベーシスト、ラサーロ・プリエトをリーダーに戴いたコンフント・モデーロだった。チャポティーン楽団の元メンバー数名も含むアルセニオゆかりのミュージシャンたちで固められたこの楽団の事実上のリーダーは、楽団の創設者でありアストロスにも参加していたチョコラーテだった。後年、チャポティーンの無二の盟友といわれたミゲリート・クニーまでが名を列ね、オーセンティック・アルセニオ度ではロス・アストロスと双璧をなす。 しかし、モデーロはマネージメントのまずさから57年までには消滅。これを引き継いだのがチョコラーテをリーダーとするエストレージャス・デ・チョコラーテでだった。そして、モデーロの衰退と入れ替わりに勢いづいてきたのがチャポティーン楽団だった。チャポティーンは陽気なグァグァンコーを前面に押し立てることでアルセニオからの脱却に成功した。 これより時代はややさかのぼるが、56年の4月と10月にアルセニオは一時帰郷して計12曲をレコーディングしたという記録がある。ヴォーカルが姪のエステーラらだったことまではわかっているが、バックにはどちらの人脈が起用されたかとても興味のあるところだ。 話題をアルバレスに戻すと、かれのリーダー名義のCDは40年代録音の本盤のほかに、引退後の87年に音楽仲間たちとレコーディングした遺作"GUAGUANCO EN EL SOLAR"(TUMBAO TCD-703)があるきりだった。 そんなところに2004年、フランスのMELODIEからロス・アストロスの音源がティピコ・アバネーロとのカップリングで、TIPICO HABANERO / RENE ALVAREZ "DOS LEYENDAS MANO A MANO"(MELODIE 79659.2)としてCD発売された。『レコード・コレクターズ』での高橋研二さんの紹介記事では70年代初期のレコーディングと推定されている。だとしたらきわめて貴重な復刻だ。 ロス・アストロスの5曲はすべてアルバレスのオリジナルで、2曲がソン、3曲がグァングァンコー。ライヴ音源のせいか、20年代のセステート・アバネーロを思わせるストリート感覚いっぱいのワイルドで泥くさい演奏である。セステート・アバネーロゆかりのメンバーたちを中心に再編されたティピコ・アバネーロの演奏もそうだが、社会主義体制のもとで流行から取り残され、ふたたびストリートへ沈潜して剥きだしにされたソンの姿がそこにはある。 遺作の"GUAGUANCO EN EL SOLAR" も泥くささはそのまま。というか、枯れてきてホコリっぽくなった。気の合った仲間たちと大好きなソンとグァグァンコーをワイワイガヤガヤと楽しそうに演奏しているのがほほえましい。 おもしろいのは、40年代のロス・アストロスでも聴けたセプテート・ナショナールのイグナシオ・ピニェイロの'LINDO YAMBU'「すてきなヤンブー」が、約40年の歳月を経て再演されていること。もともとストリート感覚を意識してピニェイロが書いた曲であるが、「花」がなくなったぶん野性味は倍増。ストリートそのもの。しかし、個人的にはやはり「花」をとりたい。 その「花」のある40年代のアルバムについて書き忘れたが、1曲だけミゲリート・クニーがゲスト参加とある。'TRISTE CONTDENA' というボレーロがそれのはずだが、クニーらしき声はどうしても聞こえない。 むしろ'AY, JOSE' というソン・モントゥーノでリード・ヴォーカルをとっているのはどうみてもクニー。つづくソン・モントゥーノ'MI COMADRE CAMINA ASI' で、アルバレスのリード・ヴォーカルにコーラスを付けているのもやはりクニーとみていいと思う。 こうしてふたりのソネーロを比較してみると、アルバレスはたしかにすばらしい歌手ではあるが、強烈なトゥンバオ(グルーヴのこと)を生みだすクニーの圧倒的な声の前では存在感が一気に霞んでしまう。アルバレスがいまいちメジャーになれなかった理由の一端がかいまみられたような気がした。 |

||||||||||||||||

|

(3.16.05) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||