�@

�R�Ɨ��̂�Â� ��������掵�� ��Ƃ��Ē����n���ŏo����������ɂ��Ă̎G���ł��B

�Ƃ��Ƃ��ĉ��H����ŏo������������܂݂܂��B �����̑��Ŋώ@������ŕ��͂�t�������Ă��܂��B

���^�f�[�^���������̂ł͂���܂���B�����܂ŋC�y�ȗ����L�̈�y�[�W�ł��B 10�ҁA���^�I���B�攪���ւ��i�݂��������B

�@ �o�H�O�R�_�ЎQ���̖ꐙ ���ꌧ���꒬�A��ː_�Ђ̑�J�c��

�É����A �����_�Ђ̏��R�� ���C�A�Ëv�����{�̕v�w�� ���R�A������ܖ{�� �É���������t�W�� ���R�s�A��ˍ������̓��C�`���E ���S��u�̑�N�X �ω����̃N�X�̖� ���쌧��ɓߌS���쑺�A�۔��̃u�i �@�o�H�O�R�_�ЎQ���̖ꐙ �@���N�̗��̓r���Ō����������ł��B�ʐ^��ۑ����Ă��Ȃ��獡�܂ŖY��Ă����̂Ŏv���o���Ȃ��珑���Ă���B

���R�A���a�R�A�H���R�����킹�ďo�H�O�R�Ƃ����B �@�O�R�̐_���ꓰ�ɏW�܂�Ƃ����H���R�͗��R�ƌ�����قǂ̏����ȎR�����A�R���̏o�H�O�R�_�Ђ͑��̓�R�ƈ���ĉ��X�Ƒ����C ���̓��́A����S�N�Ƃ����鐙���̟T���Ƃ����ؗ��̂Ȃ���D���đ����Ă���B �@�ӂ��Ƃɂ́A�����̏h�V������A�˂Ă��āA����R�A��ԎR�ȂǂƋ��ɐM�̌�������Ă���B�V�[�Y���ɂ͎��ɑ����Ƃ�����

�������ŏC���̓������{���܂ŒH�邱�ƂŐ��܂�ς���ĐV���Ȑ����͂��܂�Ƃ����铌�k�̎R�x�M�̈�勒�_���B �@�M�Ɏx������R���G�߂͂���Ȃ̂��A�����Q���͊ՎU�Ƃ��Ă��čs�������l���܂�ŁA�������ċC�����̐����悤�ȃn�C�L ���O�ł����B �@����ȎQ���̈�p�A�Ƃ����Ă����������������Ȃ��ʒu�̐[���X�̒��ɁA����̖X�Ƌ�������悤���ނ��Ă���B�ї�������

�����]���������́A���̕��͋C���u�ꐙ�v���u�����v�Ƃ��������������Ă���悤�ȋC�����邪�B �@�������瑱�������Q���ɉ������[�����ؗ��̐X�̐��݂̐e�̂悤�ɗY�Y�����Ȃ�ł���B���т��������l���̔������ɐg���s �҂��₳�����������Ă������Ƃ��낤�B �@�אڂ��Ă���A�ÐF���R�Ƃ����d���̈Зe���������Ȃ��B

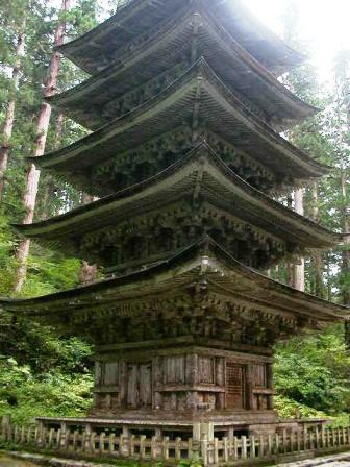

�@�Q��������Ƃ����Ă��{���̉H���R�_�Ђɂ��ǂ蒅�����Ƃ��A�_�Ђ͎Q���̐Î�Ƃ͈�]���āA�ӊO�ȓ��킢�̒��ɂ������B �@�������Ȃ�A�ʃ��[�g�Ő������ꂽ�ԓ����g���Ă���y�Q�q���܂���ʂ��Ă���悤���B   �o�H�O�R�_�ЎQ���̎��_�u�ꐙ�v ���ʂɂ��݂������������Ăɂ����肵�Ă����̂ŁA����͂܂����Ƃ������A���G�`���\�t�g�ŌГh ���܂����B�����̂�����ɍ��Ղ��c���Ă��܂��B����ɂ��Ă����܂����܂����܂����B���܂ɂ͂���ȍH�������Ă����������B �E�͕������������A�ÐF���R�Ƃ��������ۓI�Ȍd���B�ꐙ�Ɠ��ʒn�ɂ���܂��B �@���ꌧ���꒬�A��ː_�Ђ̑�J�c�� �@���ꌧ����S���꒬�厚���V�q�������K�U�R�Ԓn�B

�@���Ƃ܂��������炵�����ݒn�����A���ɕ�����ɂ����Ƃ���ɂ���B��ː_�Ђ͑e���ȎЂ��������Ђ̖��Ђ��Ƃ����B �@���ꌧ�ߍ]�n��ƎO�d���̍Ŗk�[�k���n�����鎭�R���k�[�̏G�����R�̓����R�낭�A�Ƃ����Ă��[���R�̒��B�s�X�n����

����قlj����͂Ȃ����A�����s���~�܂�̋Ȃ��肭�˂������ɉ����Ă���ł��͂��ȏW�����_�݂���Â��ȎR���͎���Ɏ��c���ꂽ �悤�ȕ��͋C�����A�s�X�n�Ƃ̈ӊO�ɋ߂������W���l����ƁA�Ԃ�������Ό��������s�ւ��������Ȃ��ʓV�n�Ȃ̂�������Ȃ��B �@����ȏW���̈�p�ɓV�R�L�O���u�ߍ]�͓��̕����v������B

�@�ǂ�l�܂�̎R�̒��ɂ͉��Ƃ��s�������Ȗ��Ƃ̒��̂悤�ȗL�����ԏ�ɎԂ��x�߂āA���ꗿ���Ă܂��́A�������Ϗ܂��� ���B �@�����ȓ�������狰�鋰�����Ƃ����ɂ͑s��Ȓn����Ԃ��L�����Ă���B �@���̑�K�͂ȐΊD��̓��A�Ɋ��������|����A�蒅���ƁA���ԏ�̃I�W�T���Ɂu��J�c���v�̏��ݒn��q�˂Ă݂悤�B�����Ɛe�� ���J�ɐ������Ă���܂��B �@�ē��Ȃǂ͂܂������������炸�A�n���̐l�ɐq�˂邱�ƂȂ��T�����Ă邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂��Ƃ����Ă��傰���ł͂Ȃ��قǂɁA���̑�

���ȃJ�c���̎��͑厖�ɓ����āH����B�n��ȓ��H����������Ĉ��S��̏ォ����ē��\���Ȃǂ͍T���Ă���̂��낤�B�ό��� ���ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����ӊ��̒��ɂЂ�����ƘȂ�ł���B �@�J�c���̎��́A�ꊔ�Łu�X�v������T�^�I�Ȏ���ő�͂قƂ�Ǘ�O�Ȃ������̎����Ƃ������芪�������̂Ђ����i�������甭

������q���j����Ȃ��Ă���B�܂��Ƃɂ��̕��e����قŊy���������I�Ȏ����Ƃ������B �@�����ЂƂ̓����́A�K����̌����ł����̎ΖʂɁA���ʼn������悤�ɓ����悤�Ȋ��̂Ȃ��ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ��B �@���̒n�ŏ��߂Ċς�J�c���̋������������ς��L��������悤�ȍ��o��������A�����������ɂȂ邱�Ƃ���������B����قǂɐ� �@�����������Ƃ������Ƃ��낤�B���`����������ɂ߂ē��قȎ��킾�Ƃ������B

�@���āA���̓��͓Ƃ藷�̓r���ŁA�������P�ƍs���̂���Ⴋ�����ƍs�������ɂ��邱�ƂɂȂ����B �@�����T�K�Ƃ������Ɠ����ړI�ōs������P�Ƃ̏����͒������B �@����ȐΊD��̓��A�T���H�Ƌ����T�K�Ƃ��������ꏏ���邱�ƂɂȂ����B �@����Ŕ��l�����Ƃ̈�����̏o��ɁA�N�b����Ȃ������Ƃ��߂��y�����ЂƂƂ��ł����B

�@���{�l�̋����Ďʐ^�̒��Ɏ��܂��Ă��������܂����B�ё�����v���C�o�V�[�̖�������̂ŁA�l�̓���ɂȂ���悤�ȍ\ �}�ł͂Ȃ��A�����Ƃ̔�r�ΏƂɋ��͂��Ă��������ړI�ŕЋ��Ɏ��܂��Ă��������܂����B �@�����̑傫������������A����Ă��Ȃ����̂悤�ȃ`�����X�ɂ͒��X�b�܂�܂���B���ӂ���A�ł��B  �ꊔ�Łu�X�v���`��������قȎ��`���ۗ��J�c���̋����B ���܂��Ă��������������Ɋ��ӁB �t���������Ă��܂������A���ꂪ�������Ėʔ��������B����ɂ��Ă��{���ɂł����B �@�@�É����A �����_�Ђ̏��R��

�@

�@�����U�R�����Ɠ������Q�W�R�����̍����_�B���H�ɖ������Ă���B �@�É������ł������Ȃ����̑�B �@�`���ɂ��A����P�U�N�i797�N�j���Α叫�R���c�����C�������_�ЂʼnڈƂ̐킢�ɂ̂��݁A�������F�����B���̍ۂɐH����� �蔢��n�ɑ}���Ă������Ƃ���A���t���đ�ƂȂ����B�������珫�R���̖�������ꂽ�B �@�����O�N�\�ꌎ����É�������ψ���B�l���s����ψ���B �i�ȏ�͌��n�̉���ł̊ێʂ��B�j �@�V�����A���������A���C�����A�����P�����B�哮�������W���Ă��āA�����m�݂ɐڂ���É����̕��암�́A�w��ɂ��˂�R���̒�

���̕�������܂��Ė��邭���g�ȃC���[�W����s���邪�A�k���͓�A���v�X�̎R�ӂƂ���ɐ[������g��ł��āA�Ȃ��肭�˂����n��� ���H�́A���ꎩ�̂����ɖ����Ă��邩�̂悤�ȁA���݂ǂ���̂Ȃ��Œ���̐������H�ɂ悤�₭�l�X�̕�炵���x�����Ă���悤 �ȋC������B �@���́A���R�����ѓ��̂悤�ȓ��H�̘e�ɍ��R�ƌ���A�ʂ�߂��Ă���A���̑��݂ɋC�����B�ڒʂ�P�O�D�U���[�g���͋���Ƃ����قǂ�

�͂Ȃ����A�G��Ȏp�`�����̂����B�e���ȕ����_�Ђ͏�L�̐����ɂ��A���S�N�̗��j�����ނ��A��т����Ȃ܂����吙�̂ӂ� ����ɕ�����Ă��낤���Ď���Ă���B �@����}�����獪�t�����A�Ƃ��A���˂��h�����獪�t�����Ƃ������`���͊e�n�ɂ��邪�A�g���̂Ă��܂���ʂ錻��Љ�ł�����܂�

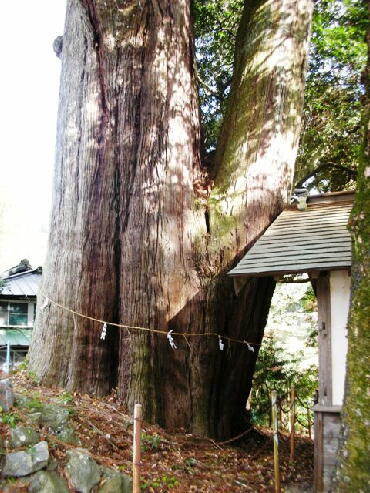

���A����Ȏ���ɏ��}������A���̂��ƁA�K���i�̏���g�킸�ɍs���������ƂɂȂ邵�A����˂��h���Ď̂ĂĂ��܂����Ȃ�A�т��H�� �Ȃ��Ȃ�ł͂Ȃ����B����ł͂��������Ȃ�������̂��B���������C�̗������`�����v�����Ȃ��������̂��ƁA���������Ċy�����A �z�ɂӂ����Ă����B   ���H�ɂւ�t���悤�ɂ��т���G��Ȗؔ�����ۓI�B �����ɂ��肪���Ȑ߂��ꂾ�����ɁX�������Ȃ��B�_�Ђ▯�ƂƑΔ䂷�邱�ƂŁA���͂������Ă���B �Ëv�����{�̕v�w�� ���C�s��������C�A�v�Ô����{�͍����S�P�����e�ɂ���A���̑傫�ȓ�{�̐��̖�JR���R��������ł悭�ڗ����Ă���B���ہA��

�̋����͈ȑO�A���R���𗘗p���ė��s���A������A�n�N���s�҂����ɉB�ꂽ�l�C�́u�t�P�W�ؕ��v�ŃO���[�v���s���A������葖�镁 �ʗ�Ԃ̑�����m�F���Ĉȗ��̂��Ζʂł���A�h����ʂ����悤�ȋC���ł�������Ɗώ@�����Ă������������ƂɂȂ�B �����Ɋւ������͓��X���鋐�����B�ɂ��ނ炭�͏㕔���͎������̂��A�Q�O���[�g���قǂ̂Ƃ���ł�����Ɛؒf����Ă��邱���B �K���v�w�H�Ƃ��A�}����������ƍĐ����Ă��āA�ٗl�Ȃ������ł���Ȃ��畔���I�ɂ͐��������Ɨt���L���Ă���B��|����ȊO�Ȏ�

�p������t�����̂��낤�B ����ȕ������ۑ����͂邩��̕��ł��ꂢ�ɐؒf���邻�̉ߒ���m�肽�����̂��B�@���ɋ@�B�͂̎���ł����Ă��A�e�Ղȍ�Ƃł� �Ȃ������͂����B ��{�̓��̈���͕\�炪�u����v�������̖ؔ��Ɏ��Ă���B���������ؔ��͑��ł����Ă��邪�A���Ԃ�A�V�����i���Ƃɂ��A�l

�Ԃł����u����v�̂悤�Ȍ��ۂȂ̂��낤�Ǝv����B�c�̑@�ۂ��f�Ă��āA�傰���Ɍ��������K�ς݂��p�����Ί_�̂悤�� ����B�₪�āA���H���Ĕ�����͎����Ă����̂��낤����ǁA�琔�S�N���������̋��������͐l�Ԃ̐��̉c�݂ɔ�ׂ�܂��� ���A�C�̉����Ȃ�قǂ̔N�������ԂƂ����������ɂ������Ȃ��B  �Ëv�����{�̕v�w���B�����������ď㕔��������Ɣ����Ă��邪�A ���̌������������A�g�y�ɂȂ����c�������ɉ萶�����}�t�������𑝂��Ă���B �@�@�@���R������ܖ{��

�@���R�s�x�O�A�~�Ŗ�������������͂ވ���S�L���̐�������\���ӏ�����̈�p�ɂ���B�ܖ{������ɂȂ������̑����

�ꂼ��̗̕���N�����ƂȂ��^�������ɐ������Č����ɋ��������Ă���A������������y�����B �@�ܖ{���ϓ��ɕ����ꂽ��{�̖Ƃ����������ł��邪�A�킽���͖��W�����ܖ{����̉����Ă���Ǝv���������A����Ȋ�ՓI�ȋ��� �W��M���Ă݂����Ǝv���B�����ɗD�����I�Ȏp�ԂɐS������邨���������镗�i���B �@���̖ɂ��ẮA�u���̃G�b�Z�C��10�v����u�T�����A���������v�����Q�Ƃ��������B�~�j���\���ӏ��̃g���b�L���O�R�[�X������育 ��Ŋy�������̂ЂƂ��܂ɂȂ邱�Ƃł��傤�B������̉~�̔q�ς��ꌩ�ł��B  ���R������ܖ{���B�[���Ȏ��`���y�����A�ق�Ƃɒ������W�����Ǝv����B �i���̃G�b�Z�C��10�B�T�����A�������������킹�Ă����������j �@�@�É���������t�W�� �@�É����l���s�B

�@���̃y�[�W���́u�����_�Ђ̏��R���v�Ɠ��l�ɐÉ����̖k���A�[���R�̒����B �@�����̑升���ŊC�݂̃C���[�W�������l���s������ȎR���܂ł͂ݏo���Ă��Ă��܂����B�y����I�[�g�o�C�������Ԃ��l���Ȃ�A�F�� �o���킵�����ȎR�����l���s�Ȃ̂ł��B�s�s�A�_�R���Ȃǂ̏]���̐���ς��ӎ��̒������������ɂ́A�܂������̊ԁA���Ԃ��v��B �@���R�����ς����ƁA���̑��ő�����W�쐙��T���ĎԂŃE���`�������Ă�����A�����̊Ԃɂ��W��800���[�g���̍�����n�ɓ��荞�� �ł����B �@�����́u�����̐X�v������{���ʂ́u�����̐X�v�܂Ő琔�S�L���ɋy�ԕ����u���C���R�����v��Ɉʒu����t�W�R������͕s�e��

�Ȓn�}�ɂ͕\�������ȗ�����Ă���e���ȓ��H�ɖʂ���������n�̒���t�߂ɁA���ƒ����̖�\���ő҂��\���Ă����B�_�����݂̂� �����B �@���ƏW���̑S���Ȃ��R�̒��ɂЂ����ɘȂޑ�����̖{���̐��ʎΖʂɁA���̋���Ȑ��͓����Ă���B

�@����ɂ͑召�̖X�����W���Ă��ĕs�v�c�ȂقNj������Ă���B����Ȏ��ӊ��ɂ���̂ŁA�����̑S�e�𑨂��邱�Ƃ�����A�傫 �������ɖڗ����Ȃ��T���߂ȑ��݂��B�É����ɂ͐��̋����͏��Ȃ��Ƃ�������ǁA�T���Ă݂�Ƃ���ł����\������̂ł��B����Ȓ��� �����h�ȑ��݂��Ǝv���B �@�s���F��������J�R�̐܂ɋL�O�ɐA�����Ɠ`������B

�@�����S�R���[�g���B�ڒʂ�i��̍����ł̊�����j�P�S���[�g���B  ������t�W���B����̖X�����ɍׂ�������������B �Ћ��̎Ђ����̋����̑傫�����������Ă���B �@�@���R�s�A��ˍ������̓��C�`���E �@���w��V�R�L�O��

�@���������S�N �@�ڒʂ�i��̍����ł̊����j��P�O���[�g�� �@�����R�V���[�g�� �@��ˍ������̖{���Ə��O��Ƃ̊ԂɈʒu������悻���S�N�̗Y���ŁA�}�t�����������̏��ǂ���ɓ����i�؍��j�𐂂�A����

�͐���ł���B�R���ɂ��ẮA���́A�s���F�̎�A���Ɠ`������B���Ɂu���C�`���E�v�̖�������B�����o�Ȃ���e�ɁA���̎��� �����^���鎞�͓����悭�o��Ƃ����Ă���B�����Ɏq��Ēn�����J���Ă���B�̂��獑�����̃C�`���E�̗t��������ΐႪ�~��� ���������炳��Ă���B �@�@�@�@�@�ȏ�͌��n����ł̊ێʂ� �@�傫�������łȂ��A���`���f���炵�����܂Ńo�����X�̗ǂ��������̂�������B

���̓��͂S���X���B�W���T�O�O���[�g���̍��R�s�́A�t���܂��o�߂�炸�A�̉�͂悤�₭�͂��ɖc��݂�X���Ă�����x�����A�V�� ��g�t�̋G�߂͂�����ؗ�ȕ��͋C�ɕ�܂�邱�Ƃ��낤�Ǝv���|�p�I�ȓW�J��������}�t�߂Ă����B �@���̑�C�`���E�ɂ��ẮA�g�b�v�y�[�W����u���̃G�b�Z�C���P�P�t�P�W�ؕ��ō��R�ցv�����킹�Ă������������B   ��炩�ɓW�J����}�t�B��������q��Ēn���������B ���̓��͂S���X���B���܂��~�͂�̏�Ԃ����A�x�����̎��`���߂��ꂾ����痂����������̂��B �݂ǂ肵������G�߂͂�����E�E�E ���S��u�̑�� �@�V��ɂ䂩�肠��`����q�ʂ�A����肨�悻��O�S�N�O�A�ዷ�̍��ɐ��ɂ߂��炵���_������A�c�ɂ��ĕ�ɕʂ�A�p��ɂ�

������A�p��͂��̑����Ȃ�݂ēŎE����Ƃ��ēŖ��ɂ��A�����Ȃ鏭���͂�����Ĉ��݂��邪���Ƃ��悻�����ĂЂ��� �Ɏ̂ċ���B�₪�ĕ��Ɏ��ʂ���╃��̕�����߂ɓ�ƂȂ�B���Ƃ��A�厜��߂̐S�[���A����ƂȂ�ď����̐_�Е� �t�����q���Ȃ��珔�l�����݁A������~���A�₪�ē��{�̒ÁX�Y�X�����炵�A�m���S�Ȃ�씔�J�̒n�ɗ�����A�����ɎQ�q����A�L �O�̂��ߓ��������A������B�R���ĞH���u�䎀�ȂA���̗삱�̓���̐��ƂȂ��v�ƌ����c���Ďዷ�ɗ��A��B �@�₪�Ĕ��S��u�A�ዷ�ɂ����ē��肵�����B�ȗ����ڂ�N�ς�Ď��ɐ�L�]�N�A�L�O�̓���͂��������S��u�̐��삱�����Ö� �ƂȂ�A���l�ɑ���������Ɏ���B�����ĕs�V�����J�^�����A�����ɐ����F�O������̈����͂܂��s���̎�����Y�̉�E���F��ҁA ���鑽���A��ɒ��������Ƃɂ́A�w�l�̗e�e�����Ȃ炵�ߋ����Ƃ̎��ɂāA�w�l�̂��̗�ɋF�O������̑����B���ƎR��q�@�R��h���B �i�ȏ�͌��n�̉���ł̊ێʂ��j �N�X�̋����͒m���l�����\���ӏ����玛�̂ЂƂA���ƎR��q�@�̎���Ɋ��Y���Ă���B

�@�܂��A�ʂ̗���œ����`���ɂ��ƁA �@���䌧�ዷ�̒n�Ől����H�ׂĐ�N�̖����Ƃ��������܂����`���Ɋ�Â������u���S��u�v�B��ɓ�ɂȂ��Ċe�n���s�r���A���� ���c�����Ɠ`������u���S��u��v�B��q�@�̉���Ƃ͂����Ԃ�ƈႢ�����邪�A������`���͖ʔ����B �@�e�n�ɓ`������Ƃ������S��u����A���̋����̂ЂƂB

�@�̂������܂��悤�Ȋ���Ȏ��`�Ɉ��|�����B �@���{���ɕ�����Ă���͕̂����I�ȋ����ʂĂ��J��Ԃ������ʂł���A�����͂ЂƂ̓Ɨ�������������ۂ��Ă���̂��낤�Ǝv�� ���B �@�����낵�����قȎ��`�Ƃ͗����ɁA���ꂼ��̎����̕\��͎�X�����A�V���̕��i���Ȃ��B�����ɕt�����̐߂��ꂾ�����ɁX�����₻

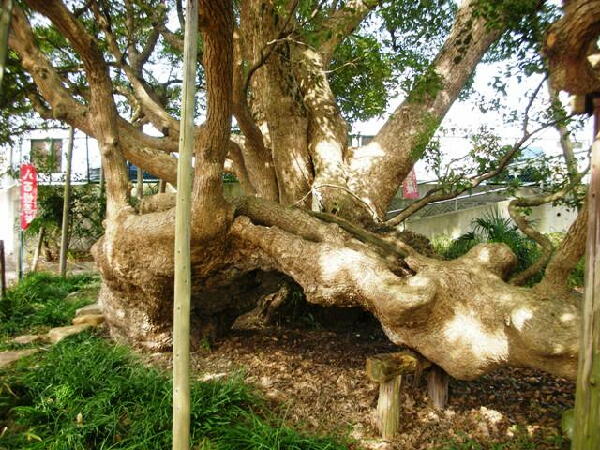

��̂̓��X���镗�i�����܂茩���Ȃ��Ƃ����_�œ����I�ȃN�X�m���Ǝv���B����ɂ��Ă��A�֓��Ȑ��̑����m�ɖʂ������암�ɃN�X �̑�͑����B  ���S��u�̑��i���S��u���Ƃ͕\������Ă��Ȃ��j �����I�ɋ����ʂāA�䕗�Ȃǂœ|����A�Ȃ��Đ����J��Ԃ���痂������S�g�Ɍ���Ă���B �ؔ��̎�X�����͓��M���̂��B �@�@�@�ω����̃N�X�̖� �@���m���m�������̕t�����t�߁B���C�s�͖��É��s�̃x�b�h�^�E���Ƃ����ׂ����A�x�O�ɍL����Z��n�̒��A�����ȋu�̏�ɒ�������

���邳���₩�Ȃ����u�ω����v�B���̖��̂͑S���ɐ�����Ȃ��قǂ���̂ŁA���̂����𗊂�ɃJ�[�i�r�Ō�������ƁA���ړ��Ă̖� �I�n��T�����Ă�̂ɑ�ςȎ�Ԃ�������B �@�אڂ��鑢�����̏Z��n�̒��ɂ킸���ȋn�������āA�H�����̎��͂ɋC�����Ȃ��璓�Ԃ���ƁA�������瑱�������̂悤�ȋ�

���ēo��̂������H�̏ォ�炨�V������Ɏ菵�����Ă���B���������������͗ǂ��Ȃ����ړI�n�ɋ߂����H�͎Ԃɏ�����܂ܖ� ���������ē���������Ɍ��邱�Ƃɂ��Ă��邪�A�e�Ȃ��V����̌��ӂɂ͉����˂Ȃ炸�A�ɂ����䂵�̑z���ŁA�����o�蓹������ ������Ԃœ��荞�ނƂR��قǂ̃X�y�[�X�ɏ�����A�u�悭���Ă����������v�Ɗ��}����Ă��܂����B �@�����͒m���l�����\�������̏��玛�Ȃ̂����A�M�S�̋ɂ߂Ĕ����u��������ҁv�̎��ɂƂ��ẮA���V����̍D�ӂ������䂭

�āA�����͂䂭�āA���S�n�̂悭�Ȃ����Ƃ͂Ȃ͂������B�܂���A�m���l�����\���J���͍��N�J�n��S�N�̐ߖڂƂ��ď���҂������̂� �낤�B���V������ӎ����ċC���g���Ă���悤���B �@���玛�̎D���Ŋ��}����Ă��܂�����ǂ������ԓx���Ƃ�ׂ����A�Y�݂�t��`�����Ƃ���A�N�����Ȃ��B�ŁA�������������̂ŁA

�ςȘb�������邢�C�����ɂȂ����ΑK���ɋ�F�Ɍ��邨�����J���[���Ɠ�������āu�s�M�S�҂̍ߖłڂ��ł��B�v�ƁA�S�ł����₢�Ĕ� ��������܂���悤�ɁE�E�ƃI�l�K�C�����̂ł���܂����B����A���������M�S�̌���Ȃ̂��Ȃ��B �@�N�X�m�́A�����đ傫���͂Ȃ����A�L�����Ȃ������̋����ɐ����ǂ��}�t��W�J���Ă���B �@�É����Ȑ��̑����m�݂ɉ��������암�ɃN�X�m�̋����͂ق�Ƃ��ɑ����B  �ω����̓�̖B�ۗ�������ł͂Ȃ����A�₳�����L�т₩�Ȏ}�t�������ɉ��K�� �؉A����Ă���B ���쌧��ɓߌS���쑺�A�۔��̃u�i �������@�U�O�O�N

�ڒʂ芲���@�U�D�S�T���[�g�� ���ݒn�@���쑺�呐����R1658-1 �W���@�P�Q�W�O���[�g�� �w�n�`�R�i��l�S���\���[�g���j�̎R�������܂Œʂ��Ă���ԓ��̓r���ɐ��\���[�g���X�̒���o������ɂ���B

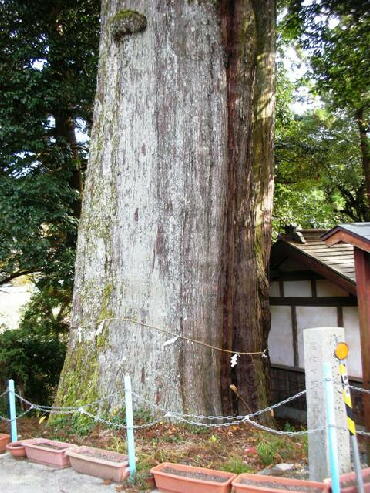

�u�i�̏��тƂ��v���Ȃ������R�т̒��ɂ������ꊔ�A�Ǎ��̑��݂̂悤�əz�Ƃ��ĘȂ�ł���B �@���āA�؍ނƂ��Ă͖𗧂����̑��݂Ƃ��đa��ꂽ�u�u�i�v�͐X�т⎩�R�̊��ێ��ɂƂ��ċɂ߂ėL�p�Ȏ���Ƃ��ĕ�������

�����Ă���B�����A�����t�@���ɂƂ��ẮA���������悤�ȑ�a�ɂȂ炸�ɋ����ʂāA��������J��Ԃ���r�I�Z�����������u�i �́A���E��̃u�i�̏��тƂ��Ēm���锒�_�R�n�̏H�c�����ł��ڂɂ��������u�X�̋��l100�I�v�ɏ̂����鋐���ł��A�����͂S���[ �g���]��A����͂��悻�S�O�O�N�Ɛ��肳��Ă���B �@���ꂼ�ꂪ���G�Ȍ`��̗����͊�����̒��������ł͂��̋K�͂��r������A���̎��u�۔��̃u�i�v�̓u�i�Ƃ��Ă͖ڂ̓�����

�ɂ��Ă݂�Ɩ{���ɂł����B �@����قǂ̋��������⌧�Ȃǒn�������̂ɂ��V�R�L�O���̎w����Ă��Ȃ��悤���B�����Ȃ��Ƃ��A���n�̉���ł���͂������ ���������Ƃ��ł��Ȃ��B�i�����Ƃ����̂�������Ȃ����j �@�@���̎��̑��݂ɂ��ẮA�e��̎������������ꂸ�A�Ȃ����A�������������Ă���悤�ȋC������B���Ȃ͉������Ă���̂���

���B�@�Ɏ��ꂽ�ی삪�]�܂��B ���쑺�ɈڏZ���A�f���炵�����R���̂Ȃ��ɁA��炵���c�܂��m�l�̏����ɊÂ��ăO���[�v�ŖK�₵�A�ЂƂƂ����y���܂��Ă����� �����ۂɔ������������ȃu�i�ł��B �@�킽���ɂƂ��Ă͑唭���ł��B�����̃��X�g�ɂȂ��A���������Č��n�ŋ��R���ڂɂ��������������ς�Ƃ��A����̊y�������o����B  ���쌧���쑺�A�۔��̃u�i�B������6�A45���[�g���͐����̖�16���[�g���A���ɂ� 20���[�g���ɂ���ԋ����Ƃ͔�Ԃׂ����Ȃ����A�u�i�Ƃ��Ă͋�������B       |