山と旅のつれづれ 巨樹巡礼第十部

主として中部地方で出会った巨樹についての雑文集です。

ときとして遠路旅先で出会った巨樹を含みます。 自分の足で観察した上で文章を付け加えています。

収録データを競うものではありません。あくまで気楽な旅日記の一ページです 白山仲居神社の淨安杉 郡上市、神の御杖杉

三重県桑名市 太夫の大クス 三重県鈴鹿市 長太(なご)の大クス 滋賀県大津市、唐崎神社の松 小浜市、若狭神宮寺のスダジイ 福井県大野市、専福寺の大ケヤキ 石川県白山市、太田のトチ 石川県白山市、八幡神社五十谷の大杉 島根県隠岐島後、かぶら杉 白山仲居神社の淨安杉

福井県の九頭竜川へ注ぐ有力な支流、石徹白川の最上流。霊峰、加賀の白山一帯に源を発するこの川は、山深い地域でありなが

ら、豊かな水量を誇る渓流釣りのメッカだ。 若かりしころ、ヤマメやイワナなど渓流釣りに興じた記憶が懐かしい地域だ。 外界から隔絶されたような小さな盆地状の台地に、メルヘンチックな雰囲気で民家が点在するのどかな石徹白の集落。その奥まった

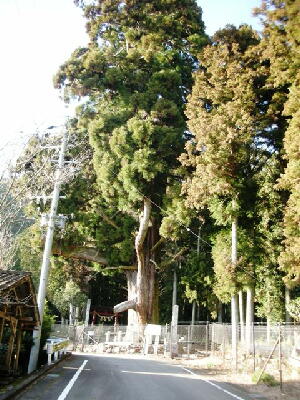

位置にしずかに佇む白山中居神社は、一番距離の長い霊峰白山の登山の出発点だ。 この神社は淨安杉に限らず、巨杉が群立するすばらしい景観のなかにある。日本海側に多い節くれだった複雑怪奇な樹形の巨樹た

ちとは一線を画して、そのどれもが典型的に丸い樹幹とまっすぐに天を突く樹形が神社の佇まいにマッチしていて、「神域」を強調してい る。神社と杉の巨樹はほんとうによく似合う。 淨安杉は、神社の森から数百メートル登った奥まった位置にひっそりとそびえている。

樹幹は巨大だが、三本か四本に及ぶ合体木ではないかと思うほどに、株元がっちりとつながっていながら、すぐ上からは分割して数 本の主幹が競い合うようにまっすぐに成長している。一本一本は社殿に群立する巨杉のそれぞれと大差はないようだが、根元でつなが ってしまえば、やはり、迫力に満ちている。 岐阜県で最大といわれる「石徹白の大杉」はこの神社から林道を数キロほど遡った白山登山道沿いの丘の上に、満身創痍の巨体を

ふんばっている。  淨安杉。根元で合体していると思われるが、そうであれば、 競い合って成長するという珍しい現象ではないかと、素人ながらに思う。 神の御杖杉 郡上市美並町杉原。

東海北陸道美並インターから直線距離ではおよそ二キロ足らず北方の高速道のすぐ脇にある。 しかし山里の常で、道路は山と渓流に阻まれて右に左に、或いはか細い林道を経由して、何と高速道路の下を二度も渡り返して、その

うえ今度は高速の上を跨いで静かな数軒の集落の守り神のような熊野神社入口に野生動物避けか、高く張り巡らされたフェンスに囲ま れてどっしりと構えている。神社自体がフェンスの中だが、出入り口は気軽に入れるように工夫がしてあり親切な案内表示もある。 背後の山々が自然の北風避けになっているのか、真っすぐに高く成長している樹形が仰ぎ見ていてたのしい。巨樹たちは逞しい樹幹

に対して枝葉は風雪に耐えて痛々しさを感じる個体が多い中で、真っすぐ天に向かって伸びる杉特有の風格をたたえている。 ある高僧が土中に刺した杖が成長した・・という、枚挙にいとまがない伝説がここにも伝えられている。 幹周は9・5メートル。昭和九年に国の天然記念物に指定されている。   巨樹でありながら風雪に耐えた痛々しさやふてぶてしさが見られず、 素直すぎて、写真ではその大きさを強調することが難しい。 三重県桑名市 太夫の大楠

三重県北部、東名阪道の桑名インターから東へ、およそ二キロ。

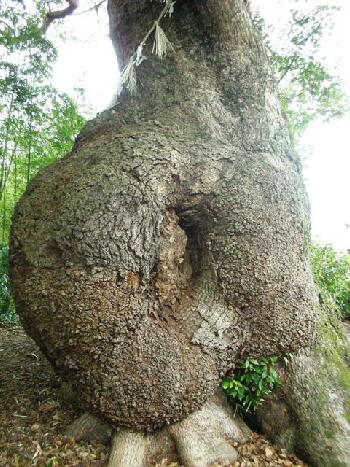

国道421号と258号が交差する道路は、高速道路のジャンクションを思わせる大掛かりな立体交差に驚かされる。その東方の古い、入 り組んだ集落の中にこの巨樹は、ひっそりとふんばっている。太平洋に面した平野部に多いクスノキのなかでは、とりたてて巨樹ではな いが、根元に出来た異様な瘤が人目を引く。 植物の癌といわれる瘤は、松の木などによく見られるが、多くは人の頭ぐらいのもので、この瘤にお目にかかったときは、度肝をぬか

されてしまった。何と、直径が二メートルはありそうなのだ。植物ウイルスに取り付かれた樹が共生しながら、数百年を生き抜く姿にクス ノキのものすごい生命力を感じる。 巨樹の凄さもさることながら、この樹については、「異様なこぶ」の観察において一見の価値あり、とおもう。   直径が二メートルはありそうな巨大なこぶ。 植物の専門家ではないので、不確かだが、病変を抱えてこんなに大きく 成長している巨樹を他にお目にかかったことがない。 三重県鈴鹿市 長太(なご)の大クス 近畿日本鉄道、その名も楠駅と長太ノ浦駅との中間位置、耕地整理の行き届いた田んぼの真っ只中に、一本だけ、思いっきり枝葉

を広げている。昔は神社があったといわれているようだが、引っ越ししてこの巨樹が取り残されたようだ。 比較対象になるものや、つりあいの取れた寄り添うものも無い条件がかえってこの巨樹の大きさを分からなくしている。走行中の電車 の窓からはっきりと確認しながら、田園の中の何でもない立ち木として見過ごしてしましそうで、損をしている。 樹を保護育成するために、賽銭箱と小さな灯篭をしつらえて、募金を促している。保存会らしき組織の地道な活動に共感して、こんなと

きは抵抗無くコインを落とし込む気持ちになる。募金泥棒も少なくないとみえて、鍵を施錠していないという説明がある。 理解しがたい説明書きに、考え込んでしまったが、つまりは、鍵を度々壊されるので、無いものは壊されない、ということで最大多数の 善意を信じてこまめに回収することにしたのだろう。せちがらい世の中です。  太夫の大クス。田んぼの真っただ中にさみしく屹立している。 滋賀県大津市、 唐崎神社の松 滋賀県大津市。背後に比叡の山並みをいただく琵琶湖の南部西岸。

唐崎神社は湖岸に面したまことに風光明媚な佇まいのなかに巨大でありながら盆栽を意識した整枝が目を見張る存在である。松は杉 やクスノキのような大径木にはならないが、横に張り出した長大な枝に仰天する。 天然記念物の表示が見当たらないようだが、余りにも人工的な美しさを称えていて、「天然」の対象からはずされているのかも知れな

い。人工的な姿形であろうがなかろうが、やっぱりほんとに美しく、一般的に樹形の美しい松の巨樹のなかでも、突出した存在といえる。 比叡の山並みと琵琶湖の湖面を借景にして絶好のロケーションが楽しい位置にある。  唐崎神社の松。人の後姿と比較することで、枝の広がりの 雄大さが分かる。 若狭神宮寺のスダジイ JR小浜線東小浜駅南方およそ三キロ。

古刹、若狭神宮寺はのどかな田園地帯に寄り添う里山の一角に静かに佇んでいる。 境内の片隅にふんばる大きなスダジイにお目にかかるためには、関所?で400円也を払わねばならない。京都や奈良の仏閣ならとも かく、古刹、名刹といえども自由に拝観できてこそお賽銭を気持ちよくはずむ気になるものなのに、入り口で徴収されるとお賽銭を強要 されているようで、気持ちが沈む・・などとほざいては罰当たりだろうか。 お寺には珍しく本堂の前の広場は玉砂利や自然の土ではなく、良く管理された芝生の広場になっている。

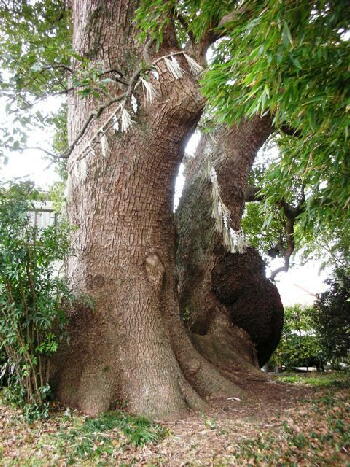

奈良東大寺二月堂の春を告げる神事「お水取り」の前神事としての由緒正しき「若狭、お水送り」が行われる名刹であることも明記して おきたい。 その一角に堂々たるスダジイの樹が全身苔むした姿で屹立している。 この「巨樹巡礼」シリーズのなかで、シイの巨樹にお目にかかったのは、多分初めてなので、目の当たりにして、ようやくスダジイの樹

の凄さに気がついた。 神社や森の中の雑木とか、炭焼きの原木ぐらいの認識しかなかった思い込みを改めなければならない。 この巨樹の他に、本堂の背後一帯の斜面に十株以上のスダジイとおもわれる巨樹が群れをなしていて、それぞれが風雪に耐え、鍛

え抜かれた風貌に圧倒され、いやが上にも古刹の雰囲気を醸し出している。 400円の拝観料に人知れず苦情めいた気持ちになった己に、反省する気持ちになっていた。  若狭神宮寺のスダジイ。苔むした樹幹が印象的。 福井県大野市専福寺の大ケヤキ

のどかな北陸の田園地帯、この季節(9月下旬)鮮やかな黄色に色づいた稲田と純白のそばの花が一面を彩る風景のなかに民家が点

在するなかにある。 越美北線、越前田野駅の南方、直線距離で2.8キロ。県道170号線沿いに佇む小じんまりとした古刹、専福寺の入り口の右に巨体を窮 屈そうにふんばっている。 でかい。本当に大きい。ただ、部分死しているところも多く、痛々しさはどうしよもない。

杉やケヤキ、トチなどの生命力の凄さをこのケヤキは一株で十分に表している。 もっとも、痛々しさ、ふてぶてしさ、千変万化のグロテスクな樹幹は、それ自体が巨樹の魅力であり、神がかり的で神社仏閣の一角に存 在することで、いやが上にも存在感を高めている。 巨樹に付きものの「ある高僧が杖を挿したところ根付いた」などというような奇想天外な伝説の表示がこのケヤキにはないようだ。   専副寺のケヤキ。広くもない境内に窮屈そうにふんばっている。 石川県白山市 太田の大トチ

福井県と石川県の県境、国道157号線、谷トンネルの石川県側の出入り口から、北へほどなく辿るとわずかな駐車スペースを見つけ

て車を休ませよう。そこに遠慮がちな「太田のトチ」の案内板が目に入るはずです。国道から斜め下に向かって伸びている粗末な林道 を辿ること3キロ。 オフロードタイプの四輪駆動車ならともかく、優雅な乗用車では、腹擦っておっかなびっくり、冷や汗ものだ。ここは、30分、往復で1時 間歩くことを楽しむほうが無難。 程よく管理された杉の植林地帯の見事にまっすぐ天を目指して競い合う樹林。時おり開けた視界から、伸びやかに重なり合う遥かな

稜線を眺めつつ歩くのも乙なものです。 まだか、まだかと期待しながら歩いて、やがて眼前にその巨体をとらえたときの感動は歩いてこその楽しみだ。お昼時なら弁当を忘れ ずに巨体と対面しながら楽しむべし。 もちろん、天然記念物。幹の直径は何と4メートルという。八畳間の一辺の長さが3.5メートルなので、単純に断面を推し量れば八畳

間の広さに匹敵するという凄さだ。 トチの木の、広葉樹としては大きめな葉っぱが巨体に相対して小さく見える。 巨樹につきものの樹幹の洞には大人20人が入ることが出来るほどの空間になっているという。それでも生命力は旺盛で、この季節 (9月下旬)栗に似たトチの実の外殻を盛大に落としていた。中身は野生の動物たちが早速冬支度にと持ち去ったのだろう。 読売新聞社によって「日本一のトチ」に認定されている。

この大トチの100メートル離れたところに、「子トチ」がある。 「子」といっても比較対象がなければ、それは、充分に大トチの樹だ。まかり間違ってそこに根を下ろしたばかりに、不遇をかこってい る。気の毒な存在だ。   日本一のお墨つき。太田のトチ。おぞましいほどにデカイ。右は子トチ それでも大きい。比較対象にされて損をしている。 石川県白山市 八幡神社、五十谷の大杉 大日川ダムの北およそ一キロ。県道109号線と44号線が交わる地点から西へ間もなく、八幡神社の小さな境内に、大きな存在が不

思議なほど隠れるようなかたちで見つかる。 他の巨杉に見られるような大径木ではないが、その枝ぶりが目を見張る。 太平洋側の杉の巨樹の多くがまっすぐに伸びる性質を保っているのに比べて日本海側の杉の巨樹の多くが複雑怪奇な枝分かれして

いて、多分生息地によって種類が違うのだろう。或いは、雪深い気候条件によるものか、分からないが明らかに二分される。知りえた限 りでは、日本海側のそれを「ウラスギ」としているので、そういう区別をしているのかもしれない。元気いっぱいに広げた巨大な枝が引力 に逆らって持ちこたえる抵抗力には空恐ろしいものを感じるのだが、人為的に「頬杖」で支えられては、わたしは見苦しいと思えてならな い。却って行き続けるための抵抗力をそがれてしまうような気がする。 重力に耐え切れず、折れるようなことがあれば、それはそれで自然の成り行きであり、そこから新たな成長を続けた結果が複雑怪奇

な姿形であり、下支えのような過剰な保護は不自然な成長を助長しているような気がしてならない。 巨樹たちにつきものの下支えの「頬杖」を見るたびに、素人のわたしは気になっているのだが・・。  五十谷の大杉。神社以外に人工物が見られない静寂の中に佇んでいる。 見る方向によって印象が違う。 隠岐島後のかぶら杉 島根県の県道316号線沿い。非常に分かりやすいところにあるが、ここは、日本海の真っ只中ほぼ円形の島、隠岐島後の内陸部。巨

樹にお目にかかる目的だけで、おいそれと気楽に行けるところではなさそうだ。 ゆったり、夫婦で隠岐の旅の途中で見つけた旅の土産のようなものです。 巨樹につきものの複雑な樹形ながら、非常に均整のとれた佇まいが印象的で観ていてたのしくなる。 小さな隠岐島後の島には、このほか乳房杉、八百杉、その他伝統的な神社の境内などに黒松の大樹など巨樹が多い。  隠岐島後の中心部。国道の脇に堂々と構える見事な樹形に見惚れる。

|