| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||

|

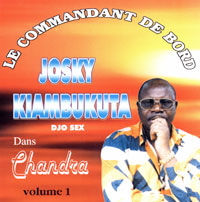

Josky Kiambukuta, Londa, vocal(1973-) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

JOSKY KIAMBUKUTA |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

LE COMMANDANT DE BORD JOSKY KIAMBUKUTA DJO SEX DANS CHANDRA VOL.1 |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

|

フランコの死後、レコードで自分の名まえのあとに“TPOKジャズ”を冠した人物はシマロを除けばわかっているだけでふたりいる。ひとりはシマロらから“O.K.ジャズ”の屋号を取り上げたフランコの遺族がその後を任せた“ユールーとTPOKジャズ”。もうひとりが今日にいたるまでシマロのよき右腕である歌手のジョスキー・キャンブクタ・ロンダである。 |

||||||||||||||||

|

(6.14.05) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||