に依存します。この時の粒子とは、可視光線の波長は下図の通りnm(ナノメータ、1/1000μ)単位です

ので、これより小さな径の粒子は分子レベルになります。 空気中では酸素や窒素の分子になります。

空気遠近法は空気が介在することによって起こるのですが、その原因となるのは光の散乱です。

空気中の光の散乱には、衝突する粒子の径により次の二通りの散乱が生じます。

(1) ミー散乱

空気中のほこりや水滴など光の波長と同程度以上(~100μ)の大きさの粒子との衝突で起こります。

このときは光の波長の長さに関係なく全波長が同じように乱反射するので白く見えます。

雲や蒸気が白く見えるのはこのためです。 遠方の景色においても水滴やちりのある空気層

を長く経由してくるので白っぽく、ぼやけてコントラストと色の鮮明さが失われるのです。

極端な場合では濃霧やスモッグの状態を想像すれば分かり易いと思います。

(2)レイリー散乱

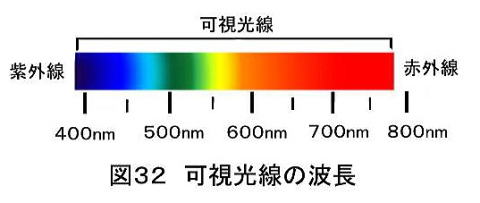

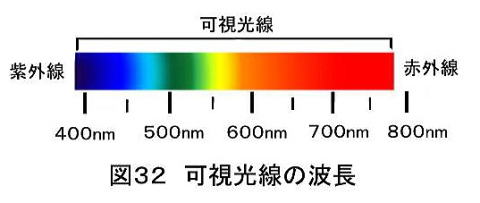

ミー散乱に対して可視光線の波長より十分小さな粒子との散乱はレイリー散乱と呼ばれ散乱量は波長

に依存します。この時の粒子とは、可視光線の波長は下図の通りnm(ナノメータ、1/1000μ)単位です

ので、これより小さな径の粒子は分子レベルになります。 空気中では酸素や窒素の分子になります。

この時の散乱は波長の短い(青)方が散乱が多く、強くなります。波長の長さをλとすると

散乱強度 I は、λの4乗に反比例します。 つまり I ∝ 1/λ4 となります。

従って青と赤では波長が約2倍違うので、散乱強度は赤より青の方が16倍強いと言えます。

これらのことから遠方の厚い空気を通ってきた光は青味を帯びることになります。

空が青いのも同じ理由です。ただ一番波長が一番短いのは紫ですが紫は人間の目では見に

くいため青を強く感じることになります。 なお夕日が赤いのは太陽が沈むと大気圏の通る距離

が長くなるため、青は途中で散らばり尽くして、残っている波長の長い赤が目に届くからです(次図)。