山と旅のつれづれ

旅のエッセイ№12  パソコン絵画 収録終了。「旅のエッセー№13へお進みください。 このページの目次       初秋の高原をたずねて (2008年9月10日)

北国街道、海野宿。広い街道、中央付近の水路が珍しい。 明治後の生糸の流通で栄えたといわれる旅籠の家並みは 防火壁というより商売繁盛の象徴といわれる「ウダツ」がことのほか立派だ。 二ヶ月に一度は二三泊以上の旅をしていたのが、諸般の事情で半年ほどその機会に恵まれなかった。とりあえず、旅に出て積もり積

もったストレス?のはけ口をと、車で気楽にと飛び出したのが今回の信州の高原地帯。 鉱山跡、火山の噴火が作り出した爪あとともいうべき自然現象、伝統に裏打ちされたひなびた温泉などを意識して辿る地味な旅だ。 はなやかな観光施設や風景を追い求めることが好きなかみさんには少々退屈な思いをさせるだろうと気にしながら・・・ 差切峡は温めてきた記憶とは違っていた。 30年ほども昔、長野市から観光の帰り道、ふと眼にした「鋏切峡」の案内表示に導かれて立ち寄った峡谷に強烈な印象がいまだに脳

裏に残っていて、もう一度尋ねてみたいと思いつつも場所が分からず実現しないまま今日に至ってしまった。 鋏で切る・・という、その形容がぴったりの切り立った岩肌や赤土の荒涼とした風景はさながらミニグランドキャニオンを連想した。その 印象がさめやらず、インターネットで「鋏切峡」で検索しても「該当なし」、出てきたのは「差切峡」だった。車の運転中に瞬間的に眼に飛 び込んできた情報は時として微妙な間違いで記憶する。その上「はさみで切る」と読めば想像力まで勝手に動き出すようだ。それにして も、想像に違わず鮮烈な印象だったのに、今回ようやく探し当てたその峡谷は何の変哲もない谷間に過ぎなかった。 初見のときは、自然の風景を観る眼が肥えていなかったか、或いは豪雨などの大災害によってただでさえ切り立った両岸がさらにえ

ぐりとられて、地割れのような或いは読み違えた意味のようにはさみで切ったような、荒れた「大景観」を現出した直後だったのかもしれ ない。年月とともに深い谷間は木々に覆われ隠れるような風景になっていた。 自然の営みのこれほどまでのいい意味での劇的な変化を目の当たりにしてがっかりしながらも、なるほどねえ・・などと納得しつつ、あ

る種愉快な心境に浸っていた。 そういえば、8年前の東海豪雨のときも、わが町、小牧市域東部丘陵地の山すそは、老夫婦の犠牲者が出るほど各所に無残な土砂 崩落を見たが、若緑りが復活した現在は当時の惨状を知るものでさえ幾つかは場所の特定も定かでなくなってきている。 自然現象による大地の突然の破壊は、その後の自然の修復力によってわたしたちが気がつかないうちに何時の間にか周囲に溶け込

む新たな自然を作り出していることに気がつく。 伸びやかな佇まいが印象的な北国街道海野宿 追分で中山道と分岐して直江津で北陸道に合流する別名を「善光寺街道」という北国街道の海野宿。豪族海野氏の発祥地であり、

後、木曾義仲の挙兵地という歴史を持つ信濃の一角。中央に細い水路を設けた広い道幅の両側に整然と建ち並ぶ旅籠が中山道の妻 籠、馬籠の宿などのこじんまりとした宿場に比べて開放的で異質なムードを漂わせている。 明治以後は生糸の流通で栄えたことから、成金商人による繁栄を謳歌したのだろう。宿場の建物の規模が大きく、屋根の上では派手

なウダツが競い合っている。当然、現存する家屋は明治時代の建物が多いようで、外国から導入された建築様式に染まらない純粋な 日本の明治がそこにあると思ったがいかがだろうか。 宿場の一角にある白鳥神社は豪族海野氏と深いかかわりを持つようで、境内にそびえる数本のケヤキの巨樹が上空を覆っている。

神社や仏閣の悠久の歴史にふれるとき、文字でつづった解説よりも、境内に存在する、その神社の歴史を凌ぐ年月を経た巨樹があれ ば、それは何よりの生きた歴史の証人といえる。年月とともに老朽化し朽ち果てていく建造物を尻目に肥大を続けしわを刻み、いやが 上にも風格を増していく生きた樹は神がかりといってもいいような存在感で観るものの気持ちに迫ってくる。 神社仏閣など歴史的な建造 物などが歳月、風雪に耐えつつ朽ち果ててゆく過程の美しさであるのに対して、そこに佇む巨樹たちは数百年或いは千年を越えてなお 生き続け成長し続けようとする逞しさの「美」であり、人のこころを打つ所以だとわたしは思う。白鳥神社の広くもない境内にそんな生命 体が四~五体も存在しているのはちょっとめずらしい。 森の中の大きな建物、「休暇村 嬬恋鹿沢」 浅間山の稜線を背景にした雄大な高原地帯はこの季節、見渡す限りのキャベツで覆われていた。嬬恋村の主産物「嬬恋キャベツ」は

ほとんどが大消費地東京に送られるという。 ラベンダーやコスモス、木々の芽吹きや紅葉など、華やかな風景が旅人をいざなうことが多い高原で、「キャベツ」という語感的にもイン パクトに欠けるみどり一色のキャベツ畑もやさしくうねる高原を埋め尽くすと大景観に一変し、ときおり見られる真っ白いそばの花が 絶妙なコントラストで彩りを添えていた。 高原の爽快なドライブはほどなく森の中へ。 静寂な森の中の一軒家、といっても四階建て収容人員二百数十名、広い駐車場や野外スポーツ施設を併設した大きな宿泊施設は施

設以外に人工的な夜の灯りがなく、さいわいに晴れ上がった夜空はまさに満天の星。きらめく夜空に出会ったのは何十年ぶりのことだ ろう。住み慣れた地方の中小都市小牧市でさえ街の灯りに星たちがかき消されて月と幾つかの光源の強い星以外は縁遠くなってしまっ てほんとうに久しく、気がついてみれば夜空の星を意識して仰ぐという心のゆとりさえも忘れていた。この夜の星空は幼かりし頃、普通 に観られた手の届きそうなほどに近くに感じる美しい夜空の記憶を思い起こしてしばし、時を忘れていた。  小串鉱山跡。錆付いた鉄塔の群れが墓標のようだ。 消え入りそうな、かつての繁栄の足跡、「小串鉱山跡」

硫黄鉱山として往時は数千人の町を有したという小串鉱山。その生活の痕跡を見たくて、志賀高原の西側山岳地域に所在地を探し

当て、狭く、その上両側から丈の高い野草に占領されつつある山道を恐るおそる辿ってみた。鉱山跡までで行き止まりのアクセスはそ れでも舗装されている、最小限の管理道として必要とされているのだろう。 鉱山に支えられた街があったとされる場所は荒れた草原としてかろうじて痕跡を留める程度にすぎない。数百人に及ぶ犠牲者を出し

たといわれる崩落事故、その悲劇を後世に伝える慰霊の碑なども見当たらず、錆付いた数本の鉄塔が慰霊碑代わりのように或いは鉱 山の墓標のように寒々しく残されていた。 硫黄はガソリンの生成過程に副産物として作り出されるようになって以来、存在価値を失ったといわれる硫黄鉱山。その盛衰の跡は

すぐ近くに守り神のように気高くそびえる破風岳登山者の基地になっているようだ。気楽に登れそうで展望も良さそうなピラミッド型の頂 点にいつかは立ってみたいと思いつつ時間の関係もあって後ろ髪を引かれる想いで後にした。  浅間山溶岩樹形。深さ7メートルに及ぶものもあるという樹木の跡だ。 一帯の至るところにある。ただの穴だが一見の価値あり、興味の持ち方によるが・・ 特別天然記念物「浅間山溶岩樹形」 およそ三百年前、浅間山の大噴火によって流れ出した溶岩流が森の覆い、場所によっては地面を七メートルもの厚さで覆いつくした

という。その際、太い樹木は立ったまま樹幹を溶岩に覆われ、閉じ込められ、焼かれ、やがて朽ち果ててそこに立ち木の形をした垂直 の洞窟が出現する。そんな自然現象がこの地域一帯に百数十箇所もみられる。 森の緩斜面の其処此処にただの穴があるだけなのだが、その成り立ちを知れば興味深い味わいに満ちているとわたしは思う。惜し

むらくはこの特別天然記念物の所在地は巨大な別荘地の分かりにくい迷路のような林間の道を辿ったどん詰まりに隠れるように存在し ていることだ。大噴火による分厚い溶岩に覆われた一帯も二百数十年の歳月を経て多くの別荘を抱える普通の森に変身している。見 方によっては僅かな歳月であり、ダイナミックな自然の変貌ぶりに想いを馳せつつ穴覗きを楽しんでいた。  別所温泉の旅館街。箱庭のような風景が懐かしい。 千五百年の歴史を刻む別所温泉 よく旅に出るわたしたちは、一般的に宿泊費が高い印象を受ける大温泉街や伝統的な温泉地を避けて新開地ともいうべき国立公園

内の公共リゾートホテルを優先している。伝統的な温泉街を利用するのは昨年の山陰玉造温泉以来だ。雄大な自然の中での宿泊は 心が洗われるおもいがして開放的な雰囲気が楽しいが湯治場の風情を色濃く残すこじんまりとした箱庭のような佇まいもまた気持ちが いいものだ。渓流の両側にひしめく中小の旅館ホテル、中心街に残る数十年前の風情をいまに伝える土産物などの商店街。小規模だ が残しておきたい風景がそこにあった。 ただ、狭い谷間に寄り添うように佇む旅館街は長い年月を経て建物自体は幾度か建て替えられて近代化されていても、マイカー時代

に対応できるほどのスペースの余裕がなく、殆どの旅館が駐車場を玄関から離れた所に用意していて、フロントに車の鍵を預けること になる。数日に及ぶ旅に出るとき、車のカーゴスペースに整然と積み込んだ荷物は二、三日も経てば雑然とした、まるで押入れの中の ような物置と化している。 そんな訳で三日目のその日の宿泊に必要な着替えなど身の回りの小道具を【押入れ】の中をひっくりかえしてひっぱりだすことにな

る。出迎えのおねえさまの前でその作業をやることになるだからかっこ悪いの何の・・・こんな醜態を繰り返さないためには、もう少しひ なびた日本的な温泉街を利用するという場数を踏むしかないようだ。マイカーの旅は鉄道や団体の旅と違って移動中も充分なスペース があるので、最低必要とおもわれる以上の荷物を積み込む、かくして、【押入れ】同行の旅になる。 新開地のリゾートホテルなどの広い駐車場は滞在中何度でも部屋との間を行き来ができるので、その感覚で荷物をまとめるという下

準備を忘れて宿へたどり着くと玄関前であわてることになる。 ホテルからそぞろ歩くとすぐそこにある北向き観音の清めの水は、何と湯気の立ち上る温泉の湯だ。飲用の説明もあった。 この温泉のシンボルのような北向き観音様は善光寺さんの南向きと合わせて、お参りしなければ「片参り」になるのだそうだ。今回は

日程の都合で片参りになってしまった。善光寺詣りの「約束」を後々忘れないようにしよう。 河口松太郎の小説「愛染カツラ」は境内の一角にそびえるカツラの巨樹から発想したといわれ、映画化されたことで一躍世間に知ら しめることになり、いまもってその名声を伝えている。カツラの巨樹の名称はそれ以来「愛染カツラ」となり、隣接する愛染明王堂とともに 若いカップルたちを呼び寄せている。 北向き観音、国宝八角三重塔のある安楽寺、小さな旅館街など、歩いてたどれる楽しさが箱庭的温泉街の何といっても魅力だ。車で

の移動が普通の手段になってしまった現代の旅にこんな雰囲気が加わると旅の楽しさが倍加する。それに、老舗旅館にもリーズナブル で待遇もよく、気持ちのよい旅の一夜を提供してくれる宿にめぐり合えたことも収穫だった。  国宝安楽寺の三重塔。四重に見えるが一番下はひさしなのだそうです。 今回の旅の行程 : 差し切り峡→北国街道「海野宿」→信州鹿沢高原休暇村(泊)→湯の丸高原池の平湿原→

小串鉱山跡→草津白根火山→浅間山ろく「鬼押し出し園」→特別天然記念物溶岩樹形→別所温泉(泊) →温泉エリア内(北向き観音・安楽寺)→美ヶ原美術館→帰宅。 観鯨船に乗ってしまった  ホエールウオッチングボート。目の前に巨大な姿を見せてくれる大感動のひととき。 大海原の真っ只中でもやっぱりクジラは大きい。 2009年2月26日朝の沖縄那覇港は絶好のホエールウオッチング日和を迎えていた。

本土では、未だ冬場の二、三月。木々など植物たちが冬眠中で生気の乏しい季節は決まって南西諸島の島々を尋ねることを恒例と してきたが、それも回を重ねて主だった島は一巡してしまった。本島のほか、宮古、石垣、久米、竹富、西表、与論、徳之島、奄美大島 など、行く所がなくなってしまった感じだ。 リピートにも興味はあるが今回はテーマを絞って鯨を観に行くという目的の旅だ。

日本列島で鯨にお目にかかれるというと何となく奇異な感じだが、考えてみれば幕末期、海外の遠洋捕鯨船の食料など物資の補給を 目的のひとつとして開港を迫った歴史的な経緯を振り返れば、列島の近海は鯨の好漁場だったのだろう。それにしても、相手は巨大な 海生哺乳動物だ。うじゃうじゃ群れるわけでもあるまいし、それを見つけ出そうという運に任せた行動には、文字通りの「運試し」になる が、会えなくて良し、会えてなお良し、の心境での旅です。 プレジャーボートをそのまま拡大したような観鯨船は、いいかげんな推測だが、せいぜい二十トン程度で、外海へ出れば木っ端同然

だ。それでも最大六十人は収容するという。 穏やかな港の水面に浮かぶ船の中で、"揺れに関わる身構え"についてくどいほどの説明に突然、不安が意識の中味を占領してしま った。乗り物酔いには極めて弱い私だが、薬のお世話になれば大ごとには至らないという確信がゆらいでしまったのだ。しかし、ここま ではるばるお金もかけて飛行機で飛んできて、のるかそるかのひとり問答をやっているときではないのだ。ま、クジラに会えば船酔いな ど忘れていられるだろうと期待も大きかった。 強力なエンジンを装備した小さな舟は身震いと、割れんばかりの爆音に包まれ、猛スピードで大きくうねる海面に突き上げられ、次の

瞬間には奈落の底に吸い込まれ、もみくちゃにされながら椅子にしがみついているうちに気がついてみれば慶良間諸島沖の東シナ海 の大きなうねりの中にたゆたう板切れのように漂っていた。 巨大なザトウクジラは船からほんの十メートルほどの海面に潮を吹きゆっくりと背中を見せつつ、海中に没したかと思うと、飛行機の

尾翼のような尾びれを高々と空中に上げて見せびらかす。そんな光景を幾度もまるで船の周りを意識しているかのように繰り広げる。 飼いならされているのかと勘ぐってみたくなるほどにそれは感動的なひとときだった。 ほぼ一定間隔の時間をおいて、空気を求めて浮き上がる鯨の性質を操舵士が熟知していて操船している結果なのだろうけれど、観

鯨船の長さに対して三分の二はあるというザトウクジラに海中から船を押し上げられたらひとたまりもないのではないかと、港に着いて から想像してみた。水平線をバックにして遠望する程度と想像していた先入観とは、まるで違って目の前で親子がぴったりと寄り添って 空中にうねる瞬間に船上では歓声がどよめき、潮を噴き上げるときの鋭い呼吸音など、テレビや映像では得られない臨場感に大感動 の連続だった。例年、二月から四月にかけてこの海域に子育てにやってくるというザトウクジラとの出会いの確立は今年、出港率に対し て百パーセントといい、ただし、これほど堪能できることは稀だという。 非常に運がよかったのだろう。真っ黒に日焼けした男勝りのガイドさんの説明をこういうときは鵜呑みにして楽しむことにしよう。

こんなやさしい巨大哺乳動物をかつては、アメリカの捕鯨船団は捕りまくって分厚い皮下脂肪を剥ぎ取ったあと海に捨てるという、荒っ ぽい行為を世界中の海で繰り返し、持ち帰った皮下脂肪は食用ではなく、電気を発見する前のニューヨークの夜の街を明るく照らした という。それに、マッコウクジラのあの特徴的な頭の部分に大量にあるという「鯨脳油」の芳香は淑女たちの身だしなみとしての香水の 原料として重宝され超高値で取引されたという。鯨たちの受難の過去に想いを馳せつつ満たされた旅のひとときを実感していた。 ほんとうは、船酔いで朝食の内容物をビニール袋に吐き出してしまって気分の上では最悪の体調を必死にこらえて、効かない薬と、ま

た同じ環境でいて平気ではしゃいでいる多くの観光客を恨みつつ耐えてきたのだけれど、それでもかろうじて鯨との出会いの感動を共 有できたことをよしとしよう。 出港からわずか一時間後には、船のへさきやデッキの上で揺れを楽しむ客たちと船尾で吐き気に耐えながら地獄の苦しみに沈んでう ずくまる人たちとに二分されることになるとは想像できないことではなかったけれど、鯨に出会うという期待の陰にうすれてしまっていた。 船酔いは他の乗り物と違って帰着するまで地獄の苦しさと付き合わなければならないのが本当に辛い。

不公平だと思うけれど、幼い頃からブランコもダメ、バスや車中での読書もダメ、遠景に眼をこらしているか、自分で運転していれば平 気なのに・・・ という訳で激しく揺れる船から数秒間しか見せてくれない鯨の動きをカメラで捉えることなど出来そうもなく、ようやく僚船のもようを撮っ ただけで証拠写真がありません。 ジンベイざめのお食事  巨大なジンベイざめは大きなこいのぼりよりもさらに大きい(パソコン絵画) 沖縄海洋博の跡地に整備された海洋博記念公園は十年ほど前に訪れたことがあるが、エメラルドの海を臨む広大な公園は以前にも

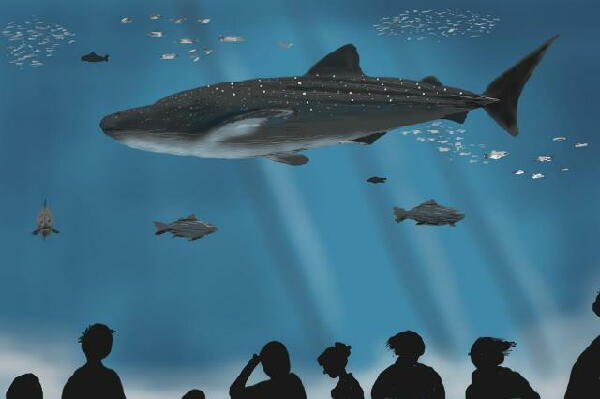

増して美しく、本土では5月の連休の季節にみられる花々が咲き競う遊歩道や亜熱帯特有の自然や植栽をいつくしみながら、ゆったり と楽しめる別天地になっている。 なかでも美ら海水族館は、これは圧巻、厚さ60センチのアクリルパネルを通して観る巨大な水槽を所狭しと、泳ぎ回る回遊魚の群れ

は魚たちの生態まで観察できて見飽きがしないのだ。 中でもジンベイ鮫は8メートルもあり、鮫類はもちろん魚類で最大種だが、体の大きさに似合わずおっとりしていてバケツのような口が ユーモラスで、また、その行動が面白く、人気を独り占めしている。 投入された餌の沖アミなどプランクトンを巨大な水中ポンプをおもわせる口で物凄い勢いで水ごと吸い込み、次の瞬間には、えらから

水だけを吐き出している。給餌の時刻は、その様子をお目当てに公園中の観光客をも巨大水槽の周りに吸い寄せているのがおもしろ い。 水中で時おりほとんど垂直に近い格好で食餌するその光景に客のどよめきが響き渡っていた。 丁度こいのぼりが無風の下でだらーっとぶら下がっているような格好で食餌をしている。しかも、それが5月の空に泳ぐこいのぼりより 大きいのだから恐れ入る。 垂直喰いは「ジンベイ鮫の意外な生態」として知られているが、目の当たりにするとまことに迫力に満ちている。それに、何といっても

滑稽で巨大な図体でありながらほほえましいのだ。 ジンベイざめの「立ち食い」は習性のひとつとされているが、いかに大きな水槽であってもジンベイさんの体長が8メートルもあったので

は、行動の自由がきかないことによる変則的な行動ではないかと、その姿を観ていておもえてならない。バケツのような口をいっぱいに 開けて餌と同時に飲み込む水の量は100リットルになるという、おとなしい巨大魚だ。他の多くの肉食サメの、ジェット戦闘機の原型では ないかと思わせるとげとげしさはほとんど感じない。まことに「ジンベイさん」なのだ。 このクジラみたいな魚が三匹も悠々と泳ぎまわって注目される陰で巨大なマンタ(オニイトマキエイ)やマグロとおもわれる大きな魚た

ちの群れの行動が相対的に小さく感じてしまって、少々かわいそうな気がした。 巨大水槽が技術的に可能になって水族館新時代の到来という。日本人とサカナはよほど相性がよいのか、各地で模様替えや新設され た水族館は何処も賑わっている。 亜熱帯とはいえ、まだ2月の沖縄にしては異常に暑いこの日は、照りつける日差しを避けて逃げ込むように水族館の建物に入った

のに、ジンベイさん他の魚群に興奮しつつ一巡してみれば意外や意外、外は雨だった。低くまだらに垂れ込めた雨雲はエメラルドグリー ンに輝いていた珊瑚礁の海面を暗く沈んだ色に一変させていた。珊瑚礁の海の色は抜けるような亜熱帯の青空と切っても切れない関 係にあるということを如実に物語っていた。運よく青空と、雲に覆われる暗い空とを短時間の内にスライドショーのように入れ替わってめ ぐり会えたときなど、海面の変貌の様子に驚嘆する。 団体観光でこの公園での滞在は三時間。充分な時間のようで、過ぎてみれば水族館のほか海洋文化館を駆け足で観てきただけで、

後ろ髪を引かれるような気分で集合場所へ急いだ。団体観光のどうしょうもない欠点だ。公園内はそのほか植物園の「熱帯ドリームセ ンター」「おきなわ郷土村」などとそれらを結ぶ長く開放的な遊歩道がエメラルドの海を背景に整備されていて、三時間の滞在では全く足 りない。 リゾートは時間を気にせず、ここぞと思う場所にめぐり会ったときには、たっぷりと滞在したいものだと思う。海洋博記念公園は丸々一

日をあててじっくり楽しめるような設計がなされている。 水族館は名古屋港水族館の場合フラッシュ撮影は禁止だが、ここはそういう規制がないようだ。そこら中でカメラが光っている。魚た

ちも慣れてしまったのだろうか。規制を前提に、カメラを持たなかったことが悔やまれる。インターネットで写真を入手してお手のものの 「パソコン絵画」にして貼り付けました。 写真ではありません。

2300キロ、マイカー九州の旅 第一部  ライトアップ瀬戸大橋。手持ちカメラで夜景撮りは難しい。 高速道路1000円を批判しつつ利用 自公政権が景気対策として場当たり的に打ち出した高速道路土日祝日最高額1000円の本音をうかがえば、目前で避けて通る事ので

きない総選挙での票集めとしか思えない愚策。 それでも制度として通ってしまえば最大限利用したくなるのが市民感情というものだろう。で、私も普通の市民のひとりなので、政権の

馬鹿げたやりかたを批判しつつ、ちゃっかり乗ることになってしまったのであります。やがて消費税の増税でふんだくられて「ちゃら」にな るのを承知で、やけっぱちの土曜日での旅の出発です。 年金生活の自由人は土日を現役世代の行楽にゆずってウイークデーに行動していたのが、不本意ながら、「土日優先利用」では現

役世代に迷惑をかけるし時代に逆行している。ETC装着車限定、と合わせて不公平極まりない制度だが、通してしまったのだからしか たない。 齢69歳、前々から体力があるうちに自宅からドアツードアで飽きるほど長いマイカーの旅をやってみたいと思いつつ機会をうかがって いたが、前述の制度は不本意でありながらも「後押し」を促されてしまったかたちだ。 飽きるほどの長期間とは言ってみても、巷でよく話題になるような、北海道で一ヶ月とか世界一周船の旅などと、贅沢なスケジュール を描けるほどのご身分でもないし、そう云う訳で今回の高速道路の割引について、気持ちは複雑だがグッドタイムな機会ではある。 前日中に家の戸締り、ガス栓、電気コンセントを抜くなどの留守対策を済ませて出発日は早朝にまず家を出て高速のパーキングで

「朝のオツトメ」つまり、朝食と排泄を済ませる。旅に出るときの長年の習慣で、これがいちばん合理的。 日ごろは閑散としていた瀬戸大橋は、割引以来通行量が多く、とはいっても混雑することもなく、快適なドライブで途中の与島ハイウエ イオアシスは適度な賑わいのなかにあった。 シニア無料の美術館 瀬戸大橋四国側の取り付きにある東山魁夷瀬戸内美術館は入場料が700円。ただし、65歳以上の高齢者は優遇され、ふたりで2000

円を窓口で出したらそのまま押し返された。無料でどうぞごゆっくり・・・という。こういう時は、あえて実年齢を問い質してくれたほうが気 分はいいのだが、すんなりと認められてしまったようだ。自分では見かけは実年齢より若いと信じているのに複雑な気持ちだ。そんなこ とを考えながら、薄くなりかけた頭を帽子で隠すけなげな自分に、このごろは開き直って愉快になるほどの気持ちのゆとり?も生まれて いる。生まれいずる悩みは依然として進行中でありながら、不思議なほどに「時間」が解決してくれる。 東山魁夷のファンタジックな画風は観るひとをやさしく包み込む楽しさに浸ることで、旅の途中の一服の清涼剤だ。自分でも絵を描くの

で特に風景画についての興味は尽きない。 自宅から450キロ。今夜の宿は瀬戸大橋の全景を見渡す山の上、休暇村瀬戸内五色台。ライトアップされたつり橋と讃岐平野の華や かな夜景が、今日一日車で走るばかりの緊張をほぐしてくれた。 欲張りすぎが気にならない快適バイキング ホテルのレストランの最大限に切り取られたガラスエリアに瀬戸内の多島海を見渡しながらのすこぶる快適なバイキングディナーはそ

れぞれの料理がひとり向きの器に盛られていてサービスが行き届いていた。ただ、テーブルの上には、たちまち空いた器がうず高く? 積まれることになり、みっともないことになるなあ・・と気にしていたら、そこはそれレストランのサービスマンが「どうぞごゆっくり」とささや いてさりげなくその皿を運び去ってくれるのだ。最近非常に多くなったホテルのバイキングレストランは会席フルコースのような盛り付け の美しさを、まずは眼で楽しむといった風情が感じられず、好きな料理を自由に手にする良さはあっても、なんとなく不満はあったが、こ のホテルのバイキングは個別の器を多用することでその欠点を払拭していた。 さて、何度か訪れたことのある四国は今回の旅の目的地ではない。九州を目指すとき、行きと帰りを同じ道や地方を通りたくないの

で、四国を行きの通過点とした。本州も人口の多い関西から瀬戸大橋を渡って四国の瀬戸内側の一部を除けば目立って車が少なくな る。高速道路は前後左右に車が視界に入らない状態のときは、これはもう本当に快適、不可抗力的な危険は殆どないし自分を律して いればいいのだから。車が車らしく走れるというのはこういう時のことをいうのだろうと実感していた。 それに、四国では一部を除けば上限1000円の影響による混雑など何処ふく風だ。かつて旅をした懐かしい地域の素通りを惜しみなが

ら西へ西へと走れば四国の西端、地理学的に中央構造線上に横たわるといわれる佐多岬半島の細長い地域を更に西へ快適な国道 が九州をめざして延伸している。狭くて長い半島も、勝手に描いていたイメージとは裏腹に右に左に或いは両側に険しい山が迫って内 陸部の様相を呈している。そんな中で時おり山が切れてぱっと開ける水平線が海辺を走っていることを知らせてくれる、たのしいスカイ ラインだ。ただ、残念なことに雨を招かざる友達にしてしまった。その影響でどこまでも碧いはずの海は灰色にくすんでいた。 岬港から大分県佐賀関へ国道フェリーで70分。フェリー乗り場へは雨で道草に時間をとられなかった分早く着いてしまった。インター

ネット予約では一時間前の便は満杯でやむなく次ぎの便を予約したが、係員は一便早く乗れそうだという。結果は無予約を含めて11台 が一便前の船に吸収されてしまった。小型車はせいぜい30台しか収容力がないフェリーでこのありさまだ。違約金を課されない予約に ついては利用者の無断キャンセルという無責任が横行しているようだ。おかげで私たちは時間を無駄にすることがなかったのはさいわ いだった。 車一台と二人、時間にしてわずか70分の距離で9030円。国道フェリー、つまり、国道の延長というイメージとはうらはらに高い運賃は

高速1000円のご利益を帳消しにしてしまった。中国地域と四国を結ぶフェリーは高速道路の大幅割引以来利用者の激減に苦しみ、存 続自体が危ぶまれているときに、四国と九州を結ぶ航路は影響が見られないようで、運賃がおそろしく高い・・と思う。 雨も上がった九州へ上陸 雨の上がった大分県佐賀関は、ようやく第一歩を踏み入れた九州の旅の幸運を約束してくれているかのように爽やかだった。そこか

ら大温泉街別府はすでに近い。 郊外に幾つかのひなびた湯治場を抱える別府の街は中心の大きな歓楽街とのふたつの顔を持っていると私は思う。かつて湯けむり があちこちに立ち上る素朴な湯治場を歩いて辿った記憶が懐かしい。車も入れない路地の片隅に見つけた無料で管理人もいない地元 市民の共同風呂に遠慮勝ちに入らせてもらった経験が忘れられない記憶になっている。 旅の記憶というのは、自然の絶景や華やかな催しなどよりも意外なほどに素朴で小さな出来事、何でもないようなかすかな経験が

後々まで、折に触れては思い起こすことが多い。 今回は繁華街の真ん中にそびえる高層ビルによる巨大温泉ホテルでの宿泊だ。 最近、大温泉街や観光地に目立ち始めたディスカウントスーパーホテルだ。一泊二食が何と6000円なり。インターネット予約割引とい う条件だが、二人一部屋でのひとり分がこの金額だ。安いことは旅人にとっては良い事だが、同業者間では悩ましい問題も抱えている ことだろう。 待遇はまあ、それなりに納得できる程度のものだが、長い旅ではこんな宿もふところの負担を考えればありがたい。それにしてもこの

不況時に大変な賑わいだった。 今回は別府温泉も旅の通過点。10年ほど前に団体旅行で訪れたことのある[地獄巡り]など、いかにも湯の町別府らしい伝統に彩ら れた郊外の温泉街は巡り歩くことなく、以前の記憶を温めつつ通過することになってしまった。 温泉街を見下ろす秀麗な山「鶴見岳」は歩いて容易に登る事のできる山だが、かみさん同伴てはやっぱりロープウェイに乗ってお手

軽登頂になってしまう。それでも何年か前に団体旅行のときに見上げるだけで後ろ髪を引かれるおもいで立ち去った無念さをおもえば 最小限の目的は果したことにしよう。  由布岳に寄り添うような草原の山「飯盛ヶ城」は一時間半のトレッキング。 丁度いいドライブ中のミチクサだ。個人旅はこんな自由度が魅力だ。 地図上で判別しにくくなった、やまなみハイウエイ 別府から湯布院、九重、阿蘇への高原地帯を貫く「やまなみハイウエイ」は建設費を償還したのか、無料通行になってから、遠来の旅

人にとっては特定が難しくなった。地図上でひと目で有料と分かる黄色の表示がなくなり、視覚的に一般の地方道との区別がされなくな ったのだ。雄大な自然の中をうねる観光道路は無料になってもひと目で分かるような配慮がほしいと思う。由布岳の裾野を巻くように続 くやまなみハイウエイは、つい先ほど歩いてきた湯布院のリゾートというより繁華街のような混雑と女性ばかりが圧倒的に多い賑わいに 辟易していた気分をほぐしてくれた。やまなみハイウエイの大草原の一角から仰ぎ見る由布岳の稜線は雨の上がった青空をバックにえ もいわれぬ美しさをたたえていた。 隣りに寄り添うようにそびえる全山が草原の山「飯盛ヶ城」は、およそ1200メートル。歩いて往復一時間半の道草だ。森と草原が織り

成す九州の山岳はほんとうに美しい。主目的地阿蘇とその外輪山はそんな山並みを時間を忘れて快適なドライブの先に荒々しい活火 山の地肌を垣間見せつつ迫ってきた。

|