山と旅のつれづれ 巨樹巡礼第八部 主として中部地方で出会った巨樹についての雑文集です。 ときとして遠路旅先で出会った巨樹を含みます。 自分の足で観察した上で文章を付け加えています。

収録データを競うものではありません。あくまで気楽な旅日記の一ページです。 9点収録 海野宿白鳥神社、ケヤキの巨樹群 別所温泉、北向き観音の愛染カツラ

片貝川上流、南又谷の洞杉群(富山県) 御仏供杉(おぼけすぎ)石川県白山 岩屋観音の子持ち杉 伏状台杉群 京都市京北町上黒田 豊川の大イチョウ 能登瀬の大イチョウ 浜松市北浜の大カヤ 北国街道海野宿

白鳥神社、ケヤキの巨樹群 長野県東御市。

聞きなれない市だが、平成の大合併で幾つかの町村が合併して出現した新しい自治体なのだろう。トウミ市と読むよう だ。内陸部の自治体の合併は非常に多く、当分の間は地名の表示で旅人を悩ませることになる。 中山道と北陸道をつなぐ旧街道「北国街道」は別名を善光寺街道といい、その有力な宿場、海野宿の駐車場わきに土地の豪族、海

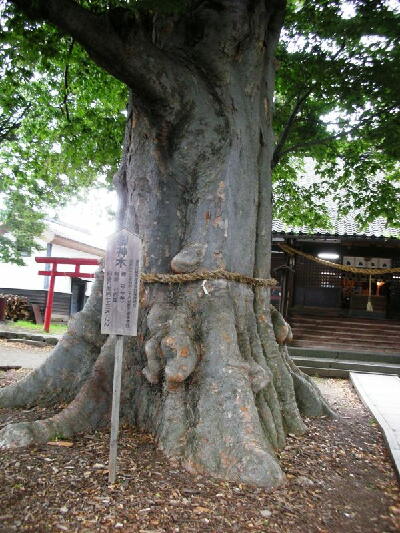

野一族の守り神のような白鳥神社は時代を重ねて武田氏、真田一族を経て泰平の江戸徳川へとつながり、明治以後は生糸の流通で 活況を呈した海野宿とともに長い歴史の証人のように今日につながっている。 白鳥神社のケヤキ群は、いずれも堂々とした巨樹だが、同一場所に数本も存在するためか、それぞれに名称がつけられていない。

本堂に近い一本だけが「御神木」として表示されているが、神社の生き証人であり、いま少し意識して大事にされてもいいような気がす る。 巨大なケヤキが広くもない敷地に四、五体も存在すことだけでも珍しい。 膨大な人数の善光寺詣りの善男善女をやさしく見守ってきたことだろう。海野宿の観光と合わせて賑わっている。

木曾義仲挙兵の地との伝説もあるが、この時代の史実は定かではないのか、同県内の日義村(現在は合併で町村名が違うかもしれ ないが)にも「木曾義仲旗挙げのケヤキ」というのが存在している。双方ともケヤキが関わっていることがおもしろい。   左は海野宿、白鳥神社の御神木。いささか器量のよくない御神木だ。それに比べて右は、 珍しく山里ゆえの清らかな細流に根株を浸す環境にある。樹肌のなめらかな曲線が 巨大な風体でありながら逞しさよりも女性的ななまめかしささえ連想する。 清流との不思議なマッチングがたのしい風景になっている。 境内のは、このほかにも数本の巨樹があるが、省略しました。 長野県別所温泉、北向き観音境内

愛染カツラ 長野県別所温泉のシンボル北向き観音の境内に堂々とそそり立っている。

いままで観てきたカツラの樹は例外なく山深い渓流の脇の斜面に清冽な水の恵みを受けつつ巨大化していて、例外なく無数の「ひこば

え」によって竹箒を逆さに立てたように一株で「森」を形作っていた。どのカツラもあまりにも似た周辺環境に育つのでたどり着き巨樹を 目の当たりにしたときの感動が薄れがちだった。それが何といってもカツラの巨樹の特徴だと思っていたが、このカツラの生息地は長 い歴史に彩られた高名な神社の境内の一角という高台であり、水辺でもなければ、樹形もまた杉やケヤキやヒノキのように一本の幹が 肥大化していて他のカツラとは著しく趣を異にする。同じ樹種でこれほどの違いを見るのが不思議だ。 真紅の芽吹きと鮮やかな黄葉が箱庭のような佇まいが楽しい別所温泉に季節の美しさを添えているという。クスノキのような巨大さはな いが私のような素人の眼にはほんとうに珍しい巨大な存在だと思う。 川口松太郎の小説「愛染カツラ」はこの樹から発想したといわれ、それ以来、大カツラは「愛染カツラ」として隣接する北向き観音の伽藍

のひとつ「愛染明王堂」と相まって若いカップルたちを今もって呼び寄せている。   珍しく一本立ちの大木カツラ。雄株だという。雄株と雌株では性質が違うものかと思って見たりする。 ちなみに、滋賀県多賀町、井戸神社の大カツラ と比較してみると同じ樹種でありながらその違いが歴然としている。 片貝川上流、南又谷の洞杉群(富山県) 富山県魚津市。北陸自動車道魚津インターから南進、片貝川に沿って僅か十数キロ内陸に入っただけで、そこは北アルプスの北麓に

寄り添う深い渓谷になる。 ここは、トロッコ電車で賑わう黒部渓谷から稜線を隔てた南側に位置する、しかし、静かな景勝地だ。快適な二車線道路はやがて狭く

なりのどかな山里のなかを通過すると林道と化し、小規模な水力発電所を右にみながら車でたどると、心細くなるような崖上の峡谷はこ の季節(10月末)紅葉の真っ只中だった。本来は歩いて尋ねるべき自然の景観も、其処にどうにか辿ることのできる貧相な車道でも横 たわっておれば、ついつい、車を押し込んでしまう。よほどの危険を感じない限りそうなってしまうことに毎回反省しながら繰り返してい る。この、日本海の海岸に非常に近い深い峡谷の大岩だらけの急斜面におそろしく奇奇怪怪な樹形の巨杉が120数本もほとんど人知 れず存在しているという。 しかも、その数字は片貝川南又谷に限定した電源開発に関わる現地調査の結果であり、実態は分かっていないという。一般に杉は直

立していて枝は水平にちかい形で整然と森を形作っているはずだが、立山杉とか裏杉とかいわれる日本海側の自然林の杉にはまった く樹形の異なる複雑怪奇で巨大な盆栽のような見応えのある樹が多くみられる。 品種の違いによる性質かもしれないが雪深い北陸の山あいでは、杉の生命力と雪との自然のたたかいの結果ではないかとおもわれ

る。雪の重みに押しつぶされ、雪解けとともに傷つきながらも立ち上がり、また押しつぶされ、そんな繰り返しを重ねながら気の遠くなる ような年月を経て勝ち誇った堂々たる勇姿をわたしはみているのだとおもえてならない。 観賞が可能な巨杉は十数本だが、急斜面に木の階段などの設備もあり、快適な散策ができるのがありがたい。 天然記念物扱いがなされていないのが不思議だ。   直立するイメージが普通であるはずの杉にしてはあまりにも変化が大きく、常識を覆すような樹形に仰天する。 人工的に手を加えた結果であれば、納得できるが、存在が確認されたのはそんなに昔のことではないようだ。 木の性質か雪国の厳しい自然の造形か。いずれにしても見応えのある巨大な存在だ。  それぞれ表情の異なる巨樹が確認しただけで12株はある。 御仏供杉(おぼけすぎ)石川県白山市 国指定天然記念物 昭和13年8月8日指定

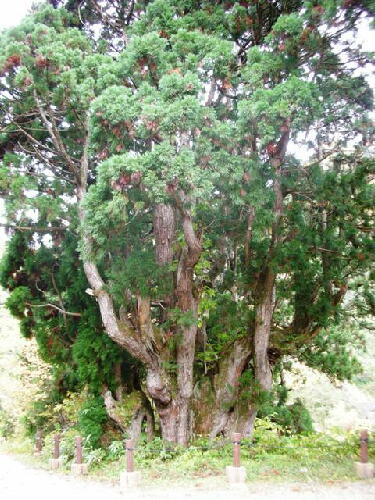

樹齢660余年、樹高18.7メートル目周り7.6メートルの大樹で、その樹形が仏様にお供えする「おぼくさま」のように見えることから、御仏 供杉と呼ばれるようになりました。 別名「倒さ杉」と呼ばれるこの杉は、九州肥後の国に生まれられた大智禅師が幼いときに仏門に入り、正中元年(1324)、11年間の中

国(当時は元の国)での修行を終えて帰朝され、翌年ここ吉野の山中にて祗陀寺を開山されました。元徳2年(1330)に菊池氏の願いを 入れ肥後に向かうにあたり、山ん寺から杖にしてこられた杉の小枝を逆さにして挿して「この木が根付いて繁茂すれば、仏法さかんにな るべし」といわれて村人に別れを告げられ、以後村人は仏の木として大事にお守りし、今の大樹になったと伝えられています。また、こ の木は梢が四方に根が張ったように見え、どの枝も下に垂れたように下がり、また上を向いています。これが倒さ杉という名の起こりで あります。 白山市 以上は現地解説版の丸写し ほんとうにでかい。一株で堂々たる森を形作っている。

石川県白山市。手取川渓谷の東側に位置する小さな公園「よしの工芸の里」の奥まった一角にある。枝葉があまりにも広く大きくひろ がっているので、杉の林と見間違えそうなほどにこんもりとしていて、目の当たりにしてようやく一本の樹であることに気がついて仰天す る。でかいといっても、巨樹の目安である幹の大きさに関する限り周囲が7.6メートルで、16、7メートルに及ぶ巨樹と比較すれば見劣り がするが、片貝川上流の洞杉群と同じと思われる立山杉、裏杉、の特徴的な樹形と極めて旺盛な樹盛に圧倒される。 ケヤキなどの落葉樹と同じ放射状に枝を伸ばして、梢は巨大なカリフラワーのように、また湧き上がる入道雲のようなみどりの塊がお

そろしく巨大で老樹につきものの痛々しさを微塵も感じさせない。 しかも、この季節(11月1日)これから厳しい冬に向かうというのに、雄花が一面に成長している。杉の花は晩秋にも一部が開花して花 粉を飛散することが知られているが、このような老樹にそういう現象を見たのははじめてだ。 写真のような無数の頬杖で保護されている光景は不自然でどうかと思うが、大事にされている証なのだろう。それにしても、保護のた

めに広い範囲を立ち入り禁止にしながら、株元に大きく分厚い切石を広く敷き詰め「神様」を祀ってあるのには呆れる。 御仏供杉の悲鳴を感じながら居座り続けることになってしまった神様もさぞや居心地が悪かろうに・・・ 関係者のみなさん早く気がついてください。神様もお困りのご様子です。   一株で森をつくる御仏供杉。無数の頬杖は保護のためであろうが、かえって不自然で見苦しい。 右は保護のため人の立ち入りを禁じておきながら、根元を覆うおびただしい切石が理解に苦しむ。 カミサマも居心地はよくないとおもいますけどねえ・・・どおなんでしょう。 岩屋観音の子持ち杉 福井県勝山市北郷町岩屋。

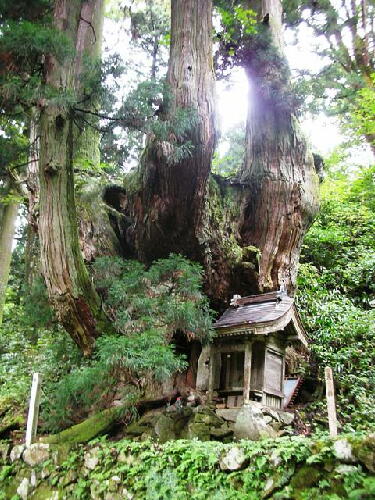

国道416号を九頭竜川沿いから離れて岩屋川に沿って北上、ほとんど行き止まりの道は広い駐車場を備えた岩屋観音に到達する。 いったい、こんな山中に佇む割合に大きな観音様とそれに付随する設備を資金面など、どんな人たちがいかなる方法で維持管理して いるのか他事ながら気になる。 岩屋杉(子持ち杉)は駐車場取り付きから、左の山道に入り込むとお堂の後ろに隠れるように斜面にへばりついている。大きな存在な

のに不思議に目立たない。 この杉も立山杉或いは裏杉といわれる複雑怪奇な樹形が魅力だ。太平洋側に普通に見られる一本立ちの堂々たる樹形とは明らかに 趣きを異にしている。 御仏供杉、片貝川上流の南又谷の洞杉群、それに、まだ見ていないが京都府の伏状台杉群などもそれに属すると思われる。一説に

は屋久島の巨杉に匹敵する巨樹との観測もあるが、複雑な断面を持つこの種の樹木は一本立ちやそれに近い樹形の巨樹との大きさ の比較そのものが無理であり、あまり意味のないことのように思う。 屋久島の巨杉に劣らぬ巨樹は調べてみれば、全国に存在していて楽しい発見が続いている。ただ、それらの巨樹の生息密度の点で

屋久島はやっぱり屋久島なのでしょう。 私はこんな巨樹を観るたびに木造の巨大寺社建築が盛んだった時代以前の太古の森は、さぞや巨樹の群生が当たり前に存在してい たのだろうと想像をたくましくしている。 各地に残る木材としての選別にもれて生き残った老樹、神社などの御神木として保護されてきた幸運な巨樹たちを目の当たりにする

度に感慨を新たにしている。  観音堂の裏側に小さな祠を従えて、大きな存在でありながら隠れるようにへばりついている。 何本かの幹がそびえているが根元は一株。この他に数本の大木を巡る散策路がある。 伏状台杉群 京都市京北町上黒田 東海地方から琵琶湖西岸のこの地域へ行くには琵琶湖大橋を渡るのが距離的に近いし、百井峠を経由して花背の里など、京都市北

郊のひなびた集落の中をゆったりとドライブするのも楽しいが、国道477号から367号線に入りふたたび分かれて、変則的に途切れてい る477号線に再突入すると、あろうことか、名ばかりの国道は劣悪な林道に一変する。 待避所さえも不備な曲がりくねったアップダウンの激しい長い道をほとんど対向車に会わずに通過したときには、ほっとして足ががく

がくとふるえていた。地元の人は事情がわかっていて極力利用を避けているのだろう。ナビ任せの旅人が不用意に入り込んで冷や汗を かくことになる。安全第一を考えれば、大きな琵琶湖を南か北に迂回して別の整備された道路を時間をかけて通ったほうが琵琶湖岸の 景観も楽しめるし小さな旅の気分もたのしめる。 477号から片並川に沿ってしばらくは整備された林道を北上。位置的には鍋谷山の南西にほど近い山上にあり、分かりにくい林道の

終点付近に位置している。 山中に不似合いなほど開けた造成駐車スペースに車を休めて、せいぜい10分。右側の急斜面に片貝川上流、南又谷の「洞杉群」に そっくりの奇奇怪怪な杉の森が展開している。 一株一株の木の巨大さはそれほどでもないが、ほとんど山頂に近く風雪をもろに受ける自然の猛威に逆らってか、痛々しさが眼に迫

ってくる風景が何といってもこの森の魅力だろう。洞杉群が樹種では「たてやま(立山)杉)と表示されているが、ここは「あしう(足羽)杉) という。 たぶん、遺伝的な違いであって、その地域の地名にちなんだものだろう。オビスギ、アキタスギ、ヤクスギ、ヨシノスギなどと杉には地 方によってさまざまな、いわゆるブランドがある。 ただ、日本海側と太平洋側では気象条件の違いか数百年あるいは千年以上の巨樹になると明らかに違いが分かる。奇奇怪怪な樹

形の日本海側やそれに近い内陸と、尖塔のような堂々とした太平洋側の杉の巨樹はそれぞれに魅力に満ちている。 伏状台杉群の更に奥、片波川源流地域一帯は希少動植物の保護が目的か京都府によって立ち入りが禁止されている。この、伏状 台杉群も保護対策のうえで、あまり公にしたくないという当局の意志がはたらいているようで、案内板などの表示はきわめて消極的な姿 勢がうかがえる。情報では、特定の案内人による有料ガイドでの観賞を奨励しているという。   奇奇怪怪な樹形の巨樹がうっそうとした森作っている。 山ろくではなく、山上に近い環境の厳しさの結果だろうか、妖怪の住む世界のようだ。 豊川の大イチョウ 愛知県豊川市豊津町、大和保育園近くの大イチョウ。

85年前大和尋常高等小学校の新築記念に植樹したもの。学校は移転し代わって近くに保育園が出来て子供たちで賑わっている。 確定樹齢85歳は人間の寿命並みで、とても巨樹だの大木だのと称えられるような年月を経てはいない。それでも、災害に遭遇すること

もなく、或いはめでたく被害を受けることもなく、まことにのびのびと、しかし、ちょっと不思議な成長をしている。すぐ南側にも大きなイチ ョウが尖った二等辺三角形の端正な樹形で存在しているのに、この樹は四角或いは団子状に大きく横に枝を広げていて、樹としては若 樹だが巨樹大木の趣は充分過ぎるほどに周囲を威圧していて、地元の有力な新聞の第一面にカラーで掲載されるほどに目立つ存在 になっている。 隣接する保育園児のかっこうの遊び場であり、周辺には駐車スペースも備わっていて、新聞報道もあって駐車場は押すな押すなの大

賑わい。黄葉の季節だけのはかない賑わいであろうけれど、時ならぬ賑わいに遭遇するとひとり静かに観賞することに慣れ親しんでき たわたしは、なんとも気後れしてしまう。デジカメマニアの10万円以上もする高級一眼カメラの放列風景の中で遠慮がちに安物カメラの シャッターを押して、そそくさとその場を離れてしまった。 最近のデジカメ趣味道楽人気は物凄い。どこへ行っても大きな自然の風景を小さな液晶画面の中に見ている。おもしろい景色です。こ

の日(2008年12月6日)太平洋に比較的に近く海水の影響で降霜の少ない温暖なこの地域の遅い紅葉は、突然おそってきた冬型気圧 配置がもたらす強烈な北風にもめげず真黄色の盛装でカメラマンたちの期待に充分に応えていた。黄葉もいいが、生命力にあふれる 若葉の季節に再度訪れてみたいとおもっている。  豊川の大イチョウ。横方向に10メートルも枝を広げて、観る角度によって四角や団子状に変化する。 たった85年の若木であり、雄大なひろがりを見せながらも、樹幹は小さい。 それにしても、樹としての若さの象徴か、鮮やかな黄色とそのボリュームに圧倒される。 「巨樹」の資格は充分だ。 能登瀬の大イチョウ。 愛知県奥三河地域のこじんまりとしたひなびた温泉街「湯谷温泉」街というほどの佇まいでもないが歴史の古い温泉のようだ。国道

151号とは別名を板敷川ともいわれる特徴的な平たい岩盤による川底が眼につく「宇蓮川」を挟んで対岸の旧道沿いに数軒のホテル旅 館が点在している。ここまで来たら温泉街の雰囲気も楽しんで行こうと狭い道にはいりこむとあっという間に整備された国道に合流して しまった。 「能登瀬の大イチョウ」は国道151号線沿いに位置していて、温泉街からは北方500メートルほど。駐車スペースはないが、すぐ南にあ

るこのごろはやりの大型の日帰り温泉「ユーユーアリイナ」に車を置けば、道路を走る車を気にしながらもゆっくり観賞はできる。 かなりの老木で朽ち果てた部分も多く、狭い周辺環境も手伝ってか、大枝も小枝もばっさり切り捨てられ、大木から梢が密生するとい うおぞましい樹形をさらしている。 それにしても、恐竜が闊歩した時代からの生き残りといわれるイチョウの樹の生命力のしぶとさには驚かされる。枝先ではなく、太い

樹幹を大胆に切断されても無数の新たな成長点が発生し放射状に競い合う新芽が異様な樹形を作り出している。 のびのびと成長した優等生のような「豊川の大イチョウ」から30数キロ北方にあるが、その姿かたちの激烈な違いに唖然とするおもい だ。 推定樹齢800数十年という満身創痍のこのイチョウと確定樹齢85年、まさに「青年の樹」との対比が同一日にお目にかかるというほん とに面白い?組み合わせだ。 「豊川の大イチョウ」が横葉のただ中にあるのに、この大イチョウは同じ日(12月6日)にすでに一枚の葉も残さず黄色い絨毯の中に老 体がまことにさみしく佇んでいた。老樹の黄葉は早いのか30数キロ北の山あいという環境の違いか、そのあたりのことは分からない。  能登瀬の大イチョウ。国道151号脇になんとも狭苦しい場所に鎮座している。 推定樹齢850年。巨大な樹幹は満身創痍、はらわたをえぐりとられている感じだ。 落雷やその他の理由で切り払われたか、枝の広がりは殆ど無く大きな幹から小枝が無数に発生している。 異様な感じだが、それゆえの風格はある。しかし、さみしい・・ 浜松市北浜の大カヤ 平成の自治体大合併で市域がだだっ広くなって、情報を頼りに巨樹の所在地を探し回るとき、なんとも不便極まりないことになってし

まった。浜松市の場合も海岸からクマ出没注意看板が立つ山の中までが市域になっていて、中心市街地と市域全体との間にはまるで イメージが異なる時代になってしまった。何処の町でもそうなので、なおさら不案内な地域での探索が難しい。 2009年4月、高速道路が土日祝日大幅割引になってありがたい反面、月〜金の利用料との差についてはあきれるほどの差別を思う。

ましてや、わたしのような定年自由人は社会の現役勤労者に土日祝日の行動を譲って、ウイークデー優先で行動していたのが、馬鹿 ばかしくなって、やりきれない気持ちだ。こういう制度は「公平」を旨として充分な考察の上で制度化してほしいと切に思う。それでも、不 公平な平日割引を最大限利用して年金生活者のケチケチドライブによる「巨樹巡礼」です。 浜松市北浜町は浜松市街地から二十キロほど北に位置していて、主要地方道にほぼ寄り添うかたちで住宅の点在するのどかな雰囲

気の中に溢れんばかりの枝葉を広げている。 カヤの実は飢饉のときの非常食として重宝されたといわれ、地方によっては植栽を奨励されたことがあるというので、意外とあちこち

に存在しているのかもしれないが、一般的には馴染みのないこともあって忘れ去られた存在のようにわたしは思えてならない。碁盤材と しては超高級の木材として取引されているという。   不思議なほどの枝葉の広がりが楽しいカヤの巨樹。図体に似合わず繊細な梢が印象的だ。 眼の高さの樹幹は5.4メートル、地表面では15メートル。これらの数字は、形の複雑な多くの巨樹たちで あまり意味がないと思うが、こういう端正な樹形を目の当たりにすると素直に受け入れたくなる。       |