| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||

|

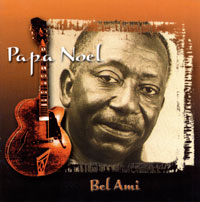

Antoine 'Papa Noel' Nedule Montswet, guitar(1978-) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

PAPA NOEL |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

BEL AMI |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

|

パパ・ノエル、本名 Antoine Nedule Montswet は、1940年ベルギー領コンゴ(のちのコンゴ民主共和国、ザイール)の首都レオポルドヴィル(のちのキンシャサ)生まれ。クリスマスの日に生まれたことから「パパ・ノエル」とニックネームされた。 |

||||||||||||||||

|

(12.6.06) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||