| World > Latin America > Caribe > Cuba | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

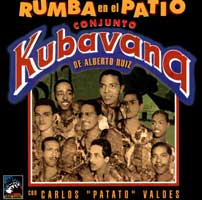

CONJUNTO KUBAVANA / CONJUNTO CASINO |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

RUMBA EN EL PATIO |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| クババーナは、1937年に歌手のアルベルト・ルイースによって創設された。大戦中の44年から戦後まもない47年にかけておこなわれたこれらのセッション(全14曲)は、40年代に流行したトランペット2管編成に、コンガを加えた典型的なコンフント・スタイルによる歌と演奏。アドリブを極力抑えて編曲部分の比重を高くすることでタイトでポップな仕上がりになっている。 40年代のキューバを代表するコンフントといえば、ラ・ソノーラ・マタンセーラと、アルセニオ・ロドリゲス楽団がまず挙げられよう。かたや、明るく軽快なサウンドで歌謡曲路線へとひた走り、かたや、ヘヴィーなサウンドとビートで濃厚なキューバ臭を発散しつづけた対照的な両者だが、クババーナのサウンドはもちろんラ・ソノーラ寄り。軽快なグァラーチャをメイン・レパートリーとしたところなどはそっくりだが、ソロ・ヴォーカリストを中心にすえたスター・システムを推し進めてみたり、「これはおいしい」とみるや、世界中どこからでもネタを仕入れてきてしまう柔軟さでコマーシャル路線を徹底させたラ・ソノーラにくらべてしまうと、どうしても中途半端で地味な印象を受けてしまう。 たとえば、ルイースのほかに2人のヴォーカリストをたてて、ハモりながら歌われるケースが多いのは、それまでのキューバ音楽の基本スタイルに忠実だったことのあらわれ。リーダーのルイースといえども、あくまでもバンドの一員としての位置づけであって、ルイースとかれのバック・バンドというスタンスも徹しきれていない。甘くスカッとさわやかな歌い口が持ち味のルイースだが、きわだって歌がうまいわけでもないし、かといって強烈な個性をもっているわけでもないので、アンサンブル重視の協調型バンド・スタイルをとったことは正解だったかもしれない。ニコ・サキートを思い出す愛らしいグァラーチャ'NI HOTS NI CARRERAS' にしても、絶妙なヴォーカル・ハーモニーを聞かせる'COSAS DE LA CALLE' にしても、メロディが「コーヒー・ルンバ」にそっくりな'LAS CINCO NOVIAS' にしても、こうしたチームワークの勝利だと思う。チャポティーンの作品'QUE SE VAYA' も、ディープなグァラーチャ・ソンだったオリジナル(『ムシカリダ・エン・セピア』(Pヴァイン PCD-2229))とはうってかわって、サラリとしたグァラーチャに仕上がっている。 しかし、これだけではたんなるまとまりがよいだけの個性の薄いバンドということになってしまう。クババーナのサウンドを真にきわだったものにしているのは、コンガとボンゴが繰り出す力強いビートにある。たとえば、1曲目の'RUMBA EN EL PATIO' では、ピアノが刻むダンサブルなリフにのせて、コンガとボンゴが歯切れのよいスリリングなプレイを聞かせる。どこかサルサを先どりしている感さえあるはつらつとした演奏。 ここでコンガを叩いていたのが、いまやニューヨークのラテン音楽シーンにおいて重鎮的存在であるカルロス・“パタート”・バルデース、通称パタート。パタートは、当時、10代後半から20歳そこそこだったはずだが、土臭さをまったく感じさせない超絶テクニックを早くも発揮している。54年にニューヨークへ移住後、チャノ・ポソに代わるコンガ奏者のひとりとして、ディジー・ガレスピー、アート・ブレイキー、ティト・プエンテなど、ジャズやラテン音楽の世界から引っぱりだこの超売れっ子になった。ちなみに、ロジェ・ヴァディムの初監督作品『素直な悪女』(1956)で、ブリジット・バルドーにマンボを教えたのもパタートだったという。 本盤には、そのほか、クババーナと交流があったコンフント・カシーノ(ミゲリート・バルデースが所属していたオルケスタ・カシーノ・デ・ラ・プラーヤとは別のバンド)の1947〜48年の演奏4曲を収める。パタートがゲスト参加しているが、コンガは抑え気味。そのため、カシーノらしい単調で凡庸な内容。 |

||||||||||||||||

|

(4.29.02) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||