| World > Latin America > Caribe > Puerto Rico | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

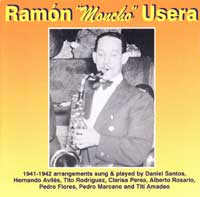

RAMON "MONCHO" USERA |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

RAMON "MONCHO" USERA |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| “木管”、英語で'wood wind' と称される楽器には、サックスのような金属製も含まれるが、言葉と音のまろやかさからクラリネット、オーボエ、フルートなどがふさわしい。“木管”こそ、プエルトリコ(正確にはニューヨークのプエルトリコ移民)の音楽を特徴づけるものといえる。このスタイルをかたち作ったのが名アレンジャー、ラモーン“モンチョ”ウセラである。 20年代にキューバで流行した音楽スタイル“ソン”は、当初はギター、ボンゴ、マラカスなどのセステート(6重奏)編成だったが、まもなくトランペットを加えたセプテート・スタイルが主流になった。30年、ドン・アスピアス楽団がアントニオ・マチーンを歌手に迎えて発表した「南京豆売り」'EL MANISERO' が、NYから人気に火がつきまたたく間に世界中に飛び火してラテン音楽ブームがまき起こった。ここでもマチーンの哀愁あふれる歌声に寄り添うようにミュート・トランペットが効果的に使われていた。 40年前後になると、セプテートはトランペットの数を増やし、ピアノ、トゥンバドーラ(コンガ)を加えてコンフントへと編成をスケールアップしていく。しかし、ここでも“木管”の出番はなかった。ことほどさように、キューバ音楽で“木管”が不可欠なのは、ビッグバンドを除けば、チャランガにおけるフルートぐらいではなかろうか。 裏を返せば、木管の使用によって、キューバ音楽の模倣からはじまったプエルトリコの音楽は独自性を獲得したということができる。しかし、なぜ木管だったのか? ひとつには、プエルトリコ出身の偉大な作曲家ラファエル・エルナンデスやペドロ・フローレスらが得意としたロマンティックでメランコリックなボレーロにまろやかな木管の音色がむいていたことがあるだろう。 もうひとつは、モンチョが木管楽器の特性を知り抜いたクラリネット、サックス、フルート奏者だったことが大きかったはずだ。 モンチョは、20年代後半から30年代なかばまで、ジャズ・バンド、ノーブル・シスル楽団にサックス奏者、アレンジャーとして在籍した。同楽団にはソプラノ・サックス、クラリネットの名手シドニー・ベシェがいた。20年代末から30年代はじめにかけて、シスル楽団の一員として渡欧。このとき、パリのクラブでタンゴの王様カルロス・ガルデルのミュージカル・ディレクターを任されている。 モンチョのアレンジによりプエルトリコ音楽に革新をもたらしたとされるペドロ・フローレス楽団の歴史的録音は40年9月10日におこなわれた。'OYE MI RUEGO'、'SI NO FUERA POR TI'、'LAMENTO DE AMOR'、'PERDON' はいずれもフローレス作のボレーロで、歌手にはダニエル・サントスとイノセンシオ“チェンチョ”モラサがあたった。これら4曲は"PEDRO FLORES 1938-1942"(HARLEQUIN HQ CD49)に収録。 このセッションのおよそ2ヶ月前に、サントスとチェンチョのデュエットで2曲がレコーディングされているが、そこでもすでに木管は使われている。しかし、ギター中心の伴奏にミュート・トランペットとクラリネットがユニゾンを奏でるレベルにとどまっていた。ところが、モンチョが加わったことで、ピアノ、複数の木管と金管がまろやかで美しいアンサンブルを奏で、ふたりの歌手の歌声はまばゆい輝きを発しはじめた。 この楽団はクァルテート・フローレスの名でとおっていたが、ウセラが参加したころには歌手も加えると10人近い編成だったので正確にはグルポ・フローレスというべきだろう。 翌41年2月に同楽団でレコーディングされたグァラーチャ'LA MUJER DE JUAN' とボレーロ'MARGIE' からダニエル・サントスひとりが歌うようになる(HARLEQUIN HQ CD49 収録)。キューバ音楽の影響からこれまではデュエットで歌うのがふつうだったが、フローレスにサントスのソロを進言したのはモンチョだったという。そういう意味で、モンチョは大歌手ダニエル・サントスが誕生する大恩人でもあったわけだ。 本盤は、その直後の41年と42年にモンチョの編曲でレコーディングされたクァルテート・フローレスをはじめとするいくつかのグループの歌と演奏、全22曲を収める。 ギター奏者アルベルト“ティティ”アルマンドのグループでトップ・ヴォイスを任せられたのがエルナンド・アヴィレス。アヴィレスはこの2年後、メキシコのヴォーカル・グループ、トリオ・ロス・パンチョスの初代リード・ヴォーカルとして世界的な名声を得ることになる。 本盤の収録曲中、半数近い10曲を占めるのがグルポ・マルカーノ。このグループは、フローレスのグループにいたペドロ“ピンキート”マルカーノが30年代に結成したクァルテート・マルカーノの拡大版。 このグループで注目すべきは、まず“マンボ・キング”ティト・ロドリゲスの20歳前の歌声が聴けること。もうひとつは、そのティトがチャノ・ポソ、アルセニオ・ロドリゲス、トリオ・マタモロスのシロ・ロドリゲスというキューバ音楽の大物たちが書いたナンバーをうたっているということである。モンチョは、これらディープなキューバ・ナンバーにクラリネットやフルート、ときにピアノを加え、ふくよかで流れるような優美な作品に仕立て上げている。 クァルテート・フローレス(じっさいはグルポ)の歌と演奏は3曲のみだが、ハーレクィンから3枚リリースされているフローレス作品集には未収録。このうちの1曲'CONTIGO' は女性歌手クラリーサ・ペレーアがソロでうたっためずらしいナンバー。 アルバムの後半はダニエル・サントスが自分のグループで吹き込んだ5曲を収める。前述のクァルテート・フローレスも2曲でかれがうたっていたから、本盤は、事実上、モンチョが用意した舞台の上でティト・ロドリゲスとダニエル・サントスのふたりの天才が歌声を競い合ったかたちになる。個人的な見解をいうなら、味わい深さからいって圧倒的にサントスに軍配。おのれの唱法を確立した直後のサントスと、いまだ試行錯誤にあったティトのちがいか。 第二次大戦後になると、アフロ・キューバン・ジャズとこれに続くマンボのブームがNYのラテン音楽シーンを席巻。ラファエル・エルナンデス、ペドロ・フローレス、そしてモンチョ・ウセラらがつくり上げたしっとりしたロマンティックなラテン歌謡の中心はメキシコへ移っていた。 このレビューを書きながら、いったいどれだけのひとたちがこのアルバムに興味を持ってくれるのだろうと思った。 考えてみれば、日本でもっとも幅広くラテン音楽が受け容れられたのは、60年代前半のトリオ・ロス・パンチョスの音楽だった。めまぐるしいスピードで変化し続ける〈昼〉にたいし、かれらの音楽は〈夜〉を代表した。エコノミック・アニマルたちは、都会的なセンスと退廃の香りがする内省的な音楽を求めていたのかもしれない。 しかし、現代においてこの湿り気は都会に残っていない。演歌の世界にかろうじて痕跡をとどめているにすぎない。ベタつきのある“まったり”ではなくて、全身を“しっぽり”と包んでほしいと感じているひとにだけこのアルバムをすすめることとしよう。できることならば、前掲の"PEDRO FLORES 1938-1942" と合わせて持っておきたい。 |

||||||||||||||||

|

(1.8.06) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||